Par Pierre Béguin

En été 1963, le trio folk Peter Paul & Mary enregistre une chanson – écrite en 1962 par une jeune chanteur de 21 ans alors inconnu, un nommé Bob Dylan – qui se révélera d’emblée un tube phénoménal. Lorsqu’à son tour, Dylan entonne Blowin’ In the Wind de sa voix nasillarde, la cause est déjà entendue. La nouvelle génération nord-américaine s’empare immédiatement de la chanson pour en faire l’hymne de toute une jeunesse en révolte luttant pour les droits civiques (le Civil Rights Movement, alors en plein essor). Dans la foulée, la chanson est reprise par quasiment toutes les stars de la musique dans les registres les plus variés, du jazz au music hall en passant par le rock, et pour toutes les générations: Duke Ellington, Janis Joplin, Joan Baez, Elvis Presley, Marlene Dietrich, etc. Sans compter que Blowin’ In the Wind va devenir très rapidement, et pour longtemps, le thème favori d’une jeunesse gratouillant la guitare au coin du feu en refaisant le monde sous la bannière du Peace and love. Quels éléments – à la fois intrinsèques aux paroles même de la chanson et dépendants de son contexte socio historique – pourraient contribuer à expliquer la subite métamorphose de ces trois couplets et de son refrain en un hymne mondialement connu épousant l’air du temps et tout ce qui «souffle dans le vent» des 60’s?

En été 1963, le trio folk Peter Paul & Mary enregistre une chanson – écrite en 1962 par une jeune chanteur de 21 ans alors inconnu, un nommé Bob Dylan – qui se révélera d’emblée un tube phénoménal. Lorsqu’à son tour, Dylan entonne Blowin’ In the Wind de sa voix nasillarde, la cause est déjà entendue. La nouvelle génération nord-américaine s’empare immédiatement de la chanson pour en faire l’hymne de toute une jeunesse en révolte luttant pour les droits civiques (le Civil Rights Movement, alors en plein essor). Dans la foulée, la chanson est reprise par quasiment toutes les stars de la musique dans les registres les plus variés, du jazz au music hall en passant par le rock, et pour toutes les générations: Duke Ellington, Janis Joplin, Joan Baez, Elvis Presley, Marlene Dietrich, etc. Sans compter que Blowin’ In the Wind va devenir très rapidement, et pour longtemps, le thème favori d’une jeunesse gratouillant la guitare au coin du feu en refaisant le monde sous la bannière du Peace and love. Quels éléments – à la fois intrinsèques aux paroles même de la chanson et dépendants de son contexte socio historique – pourraient contribuer à expliquer la subite métamorphose de ces trois couplets et de son refrain en un hymne mondialement connu épousant l’air du temps et tout ce qui «souffle dans le vent» des 60’s?

Tel fut l’un des sujets soumis à la sagacité de mes collégiens et collégiennes de maturité lors de la dernière session d’épreuves semestrielles. Bien entendu, le sujet n’était pas catapulté ex nihilo, ni les étudiant(e)s livrés à leurs seules neurones. Il s’inscrivait dans l’étude de l’excellent livre de François Bon Bob Dylan une biographie (Albin Michel, 2007) et, plus largement, dans l’étude du renouveau du genre biographique. François Bon, d’ailleurs, parle abondamment de la genèse de Blowin’ In the Wind et avance un certain nombre de raisons susceptibles de répondre à cette question, que ce soit par l’étude de l’art de l’écriture chez Dylan ou par une analyse approfondie du contexte socio politique du début des 60`s aux Etats-Unis.

Voici une liste (presque) exhaustive des arguments que j’ai relevés dans les dissertations correspondant à ce sujet, arguments que je me contenterai de retranscrire à ma manière sans les commenter ni les développer:

La chanson s’inscrit dans un contexte raciste, tendu, qui va lui servir de caisse de résonnance. Comme, par exemple, l’assassinat de Medgar Evers, le 12 juin 1963, par un membre du Ku-Klux-Klan au Mississipi (Dylan écrira une chanson sur ce fait divers tristement célèbre – Only a Pawn in Their Game – et Alan Parker en fera un film – Mississipi Burning). Et surtout, elle est chantée la première fois lors de la marche pour les droits civiques, devenue fameuse entre autres par les mots de Martin Luther King «I have a dream», un événement auquel elle restera indéfectiblement liée.

Elle contient une dimension prophétique, même si elle n’appartient pas vraiment au genre des prophetic songs – dont la principale caractéristique est d’être écrit au futur – un genre où Dylan excelle tout particulièrement (The Times They are a Changin’ – When the Ship Comes in – A Hard Rain’s Gonna Fall). En ce sens, elle a su capter l’air du temps avant même de s’incarner dans des événements ou des faits divers. Preuve en est qu’elle s’est quelque peu envolée avec le vent qui la portait: la jeunesse actuelle souvent l’ignore.

Elle reprend un standard folk chanté par Odetta (No More Auction Block, un vieux chant d’esclaves déjà dans toutes les oreilles), ce qui lui donne une force mélodique évidente doublée d’une capacité à s’imposer immédiatement dans l’inconscient collectif.

Ses paroles sont construites sur des répétitions, des anaphores (How many – before) qui leur confèrent un côté lancinant, tenant à la fois de la berceuse et du cantique. Son refrain énigmatique et, surtout, ses tournures essentiellement interrogatives renvoient l’auditeur à lui-même en l’interpellant directement (my friend).

Le texte reste simple, très dépouillé et accessible, à l’opposé d’autres chansons de Dylan foisonnantes de métaphores déconcertantes à influence rimbaldienne (Desolation Row ou Ballad of a Thin Man). Son message est à la fois clair et suffisamment imprécis pour s’adapter à «différentes sauces», contrairement à A Hard Rain’s Gonna Fall qui aurait tout aussi bien pu revendiquer sa place dans la mythologie des 60’s mais dont les flèches, malgré les dénégations de Dylan qui n’était pas dupe de cette faiblesse, ciblaient trop directement la guerre froide et la menace nucléaire. Ainsi Blowin’ In the Wind a-t-elle pu faire écho aux principaux événements de la décennie, à commencer par la guerre du Vietnam.

François Bon précise, à propos de cette chanson, «qu’elle ne ressemble pas à une chanson de Dylan», qu’elle aurait surtout servi «à porter un chanteur de l’autre côté d’une ligne invisible». Autrement dit qu’elle a ce petit côté racoleur, opportuniste, nécessaire à tout succès planétaire. Pour autant, elle reste authentique, spontanée, reflet d’un chanteur dans le souffle de ses débuts et qui ne s’est pas encore perdu dans la drogue et le show business.

Personne, pourtant, n’a cru bon d’ajouter cette précision élémentaire en guise de conclusion: que le chef d’œuvre résulte avant tout d’une alchimie incompréhensible, qu’il ne se réduit pas à l’addition de ses composantes pas davantage que les mets d’un grand chef ne se réduisent à leur recette ou les grandes œuvres classiques à l’application stricte de leurs règles, n’en déplaise aux doctes dont Molière s’est si souvent moqué. Encore faut-il qu’il y passe le souffle du vent, le souffle du génie…

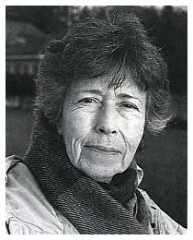

En lisant le dernier livre d'Yvette Z'Graggen (Juste avant la pluie, Ed. de l'Aire 2011), j'ai immédiatement pensé à cette phrase d'Albert Thibaudet: «Le romancier authentique crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible, le romancier factice les crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Le vrai roman est comme une autobiographie du possible». A en croire Thibaudet, Yvette Z'Graggen est une romancière authentique, et son dernier livre nous le confirme, s'il en était encore besoin. Juste avant la pluie joue constamment entre réalité et fiction dans un jeu de mémoire et d'imagination caractéristique d'une œuvre abondante dont ce roman se donne comme une conclusion définitive, une sorte de testament littéraire.

En lisant le dernier livre d'Yvette Z'Graggen (Juste avant la pluie, Ed. de l'Aire 2011), j'ai immédiatement pensé à cette phrase d'Albert Thibaudet: «Le romancier authentique crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible, le romancier factice les crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Le vrai roman est comme une autobiographie du possible». A en croire Thibaudet, Yvette Z'Graggen est une romancière authentique, et son dernier livre nous le confirme, s'il en était encore besoin. Juste avant la pluie joue constamment entre réalité et fiction dans un jeu de mémoire et d'imagination caractéristique d'une œuvre abondante dont ce roman se donne comme une conclusion définitive, une sorte de testament littéraire. Que serait le cinéma sans la littérature ? Rien, sans doute. Puisque les plus grands cinéastes ont adapté, transformé, pillé les grandes œuvres littéraires. Parfois le résultat est pitoyable (Tous les soleils, roman de Philippe Claudel adapté et réalisé au cinéma par l'auteur) ; parfois, au contraire, remarquable, comme si le cinéma donnait un second souffle au livre qui l'a inspiré.

Que serait le cinéma sans la littérature ? Rien, sans doute. Puisque les plus grands cinéastes ont adapté, transformé, pillé les grandes œuvres littéraires. Parfois le résultat est pitoyable (Tous les soleils, roman de Philippe Claudel adapté et réalisé au cinéma par l'auteur) ; parfois, au contraire, remarquable, comme si le cinéma donnait un second souffle au livre qui l'a inspiré. Quant à Gérard Depardieu, qui a trouvé désormais sa carrure naturelle, qui est celle d'un colosse aux pieds d'argile, il est tout simplement prodigieux, léger (mais oui!), fragile, malicieux, candide. Depuis la mort de son fils Guillaume, le géant français enchaîne les films comme on se jette à l'eau, comme s'il jouait à chaque fois sa vie en revêtant la peau d'un autre. Il y a là un mystère (ou peut-être aucun mystère) dont seul le cinéma peut nous donner la clé…

Quant à Gérard Depardieu, qui a trouvé désormais sa carrure naturelle, qui est celle d'un colosse aux pieds d'argile, il est tout simplement prodigieux, léger (mais oui!), fragile, malicieux, candide. Depuis la mort de son fils Guillaume, le géant français enchaîne les films comme on se jette à l'eau, comme s'il jouait à chaque fois sa vie en revêtant la peau d'un autre. Il y a là un mystère (ou peut-être aucun mystère) dont seul le cinéma peut nous donner la clé…

![rolin90[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/02/339086602.jpg) Tigre en papier est une sorte de temps retrouvé, celui des années 70, plongeant le lecteur en plein mysticisme d'un engagement politique qui entendait alors, par une rupture sociale radicale, faire communiquer - communier? - deux extrêmes hétérogènes de la toile sociale: l'élite bourgeoise de la jeunesse intellectuelle et la frange ouvrière prolétarienne à peine scolarisée (l'image phare de cette utopie reste la venue très médiatisée de Sartre aux usines Renault).

Tigre en papier est une sorte de temps retrouvé, celui des années 70, plongeant le lecteur en plein mysticisme d'un engagement politique qui entendait alors, par une rupture sociale radicale, faire communiquer - communier? - deux extrêmes hétérogènes de la toile sociale: l'élite bourgeoise de la jeunesse intellectuelle et la frange ouvrière prolétarienne à peine scolarisée (l'image phare de cette utopie reste la venue très médiatisée de Sartre aux usines Renault).![michon[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/1723324901.jpg) Rimbaud le fils de Pierre Michon fait partie de ces fictions biographiques dont j'avais parlé lors d'un précédent billet (voir

Rimbaud le fils de Pierre Michon fait partie de ces fictions biographiques dont j'avais parlé lors d'un précédent billet (voir  En été 1963, le trio folk Peter Paul & Mary enregistre une chanson – écrite en 1962 par une jeune chanteur de 21 ans alors inconnu, un nommé Bob Dylan – qui se révélera d’emblée un tube phénoménal. Lorsqu’à son tour, Dylan entonne Blowin’ In the Wind de sa voix nasillarde, la cause est déjà entendue. La nouvelle génération nord-américaine s’empare immédiatement de la chanson pour en faire l’hymne de toute une jeunesse en révolte luttant pour les droits civiques (le Civil Rights Movement, alors en plein essor). Dans la foulée, la chanson est reprise par quasiment toutes les stars de la musique dans les registres les plus variés, du jazz au music hall en passant par le rock, et pour toutes les générations: Duke Ellington, Janis Joplin, Joan Baez, Elvis Presley, Marlene Dietrich, etc. Sans compter que Blowin’ In the Wind va devenir très rapidement, et pour longtemps, le thème favori d’une jeunesse gratouillant la guitare au coin du feu en refaisant le monde sous la bannière du Peace and love. Quels éléments – à la fois intrinsèques aux paroles même de la chanson et dépendants de son contexte socio historique – pourraient contribuer à expliquer la subite métamorphose de ces trois couplets et de son refrain en un hymne mondialement connu épousant l’air du temps et tout ce qui «souffle dans le vent» des 60’s?

En été 1963, le trio folk Peter Paul & Mary enregistre une chanson – écrite en 1962 par une jeune chanteur de 21 ans alors inconnu, un nommé Bob Dylan – qui se révélera d’emblée un tube phénoménal. Lorsqu’à son tour, Dylan entonne Blowin’ In the Wind de sa voix nasillarde, la cause est déjà entendue. La nouvelle génération nord-américaine s’empare immédiatement de la chanson pour en faire l’hymne de toute une jeunesse en révolte luttant pour les droits civiques (le Civil Rights Movement, alors en plein essor). Dans la foulée, la chanson est reprise par quasiment toutes les stars de la musique dans les registres les plus variés, du jazz au music hall en passant par le rock, et pour toutes les générations: Duke Ellington, Janis Joplin, Joan Baez, Elvis Presley, Marlene Dietrich, etc. Sans compter que Blowin’ In the Wind va devenir très rapidement, et pour longtemps, le thème favori d’une jeunesse gratouillant la guitare au coin du feu en refaisant le monde sous la bannière du Peace and love. Quels éléments – à la fois intrinsèques aux paroles même de la chanson et dépendants de son contexte socio historique – pourraient contribuer à expliquer la subite métamorphose de ces trois couplets et de son refrain en un hymne mondialement connu épousant l’air du temps et tout ce qui «souffle dans le vent» des 60’s? A chaque fois, j’ai la même impression. Ça ne rate jamais! Quand je découvre un intérieur – chez des amis, connaissances ou rencontres fortuites – je me dis que, décidément, je ne voudrais pas y habiter. Pire, je ne pourrais pas y vivre. Ce n’est pas une question de goût. Tous sont dans la nature, c’est bien connu, les bons comme les mauvais. Ni même une question d’ordre ou de désordre. Non! C’est une question d’espace. On dirait que leur nature a horreur du vide. Chaque petit centimètre carré doit être comblé. A tout prix. Par un objet, un meuble, un tapis. J’étouffe dans cette abondance, cette surcharge. Le moindre petit encombrement me paraît souk. J’aime les espaces vides, les pièces dépouillées. Le strict minimum dévolu à l’agencement. C’est à l’occupant de disposer de l’espace, non aux objets de l’envahir. Chez moi, c’est ma croix, ma bannière, mon combat quotidien.

A chaque fois, j’ai la même impression. Ça ne rate jamais! Quand je découvre un intérieur – chez des amis, connaissances ou rencontres fortuites – je me dis que, décidément, je ne voudrais pas y habiter. Pire, je ne pourrais pas y vivre. Ce n’est pas une question de goût. Tous sont dans la nature, c’est bien connu, les bons comme les mauvais. Ni même une question d’ordre ou de désordre. Non! C’est une question d’espace. On dirait que leur nature a horreur du vide. Chaque petit centimètre carré doit être comblé. A tout prix. Par un objet, un meuble, un tapis. J’étouffe dans cette abondance, cette surcharge. Le moindre petit encombrement me paraît souk. J’aime les espaces vides, les pièces dépouillées. Le strict minimum dévolu à l’agencement. C’est à l’occupant de disposer de l’espace, non aux objets de l’envahir. Chez moi, c’est ma croix, ma bannière, mon combat quotidien.![Bagnoudcouverture[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/1756853520.jpg) En l’occurrence Le Blues des vocations éphémères. Ces vocations artistiques qui, dans ce troisième volet d’une trilogie commencée dans l’enfance avec Le Leçon de choses en un jour, et poursuivie dans l’adolescence avec Le Jour du dragon, agitent des protagonistes qui ont maintenant vingt ans, tiraillés entre musique, peinture et écriture, Car nous les retrouvons avec plaisir, ces personnages devenus familiers. Dogane, le fils d’immigrant, le révolté aux allures romantiques avec ses yeux flamboyants, sa chevelure bouclée et sa grande cape noire, et qui va faire son coming out. Léonard l’égocentrique, le d’Artagnan de la conquête féminine qui collectionne les échecs avec la suffisance aveugle de sa candide vanité. Et notre narrateur complice, plus torturé, introverti, dont la timidité exacerbe l’orgueil, souvent en décalage ou en retard d’une guerre. D’autant plus qu’il se retrouve, dans la pure tradition du roman d’apprentissage, figure de l’exil comme le cygne de Baudelaire, précipité de son Valais natal dans la grande ville universitaire au début des années 80, en ces temps de folie, de liberté, d’insouciance qui précédèrent le sida, les yuppies et l’argent facile, et dont la démesure prête parfois à la caricature. Une période bénie que l’auteur ressuscite avec talent et sagacité.

En l’occurrence Le Blues des vocations éphémères. Ces vocations artistiques qui, dans ce troisième volet d’une trilogie commencée dans l’enfance avec Le Leçon de choses en un jour, et poursuivie dans l’adolescence avec Le Jour du dragon, agitent des protagonistes qui ont maintenant vingt ans, tiraillés entre musique, peinture et écriture, Car nous les retrouvons avec plaisir, ces personnages devenus familiers. Dogane, le fils d’immigrant, le révolté aux allures romantiques avec ses yeux flamboyants, sa chevelure bouclée et sa grande cape noire, et qui va faire son coming out. Léonard l’égocentrique, le d’Artagnan de la conquête féminine qui collectionne les échecs avec la suffisance aveugle de sa candide vanité. Et notre narrateur complice, plus torturé, introverti, dont la timidité exacerbe l’orgueil, souvent en décalage ou en retard d’une guerre. D’autant plus qu’il se retrouve, dans la pure tradition du roman d’apprentissage, figure de l’exil comme le cygne de Baudelaire, précipité de son Valais natal dans la grande ville universitaire au début des années 80, en ces temps de folie, de liberté, d’insouciance qui précédèrent le sida, les yuppies et l’argent facile, et dont la démesure prête parfois à la caricature. Une période bénie que l’auteur ressuscite avec talent et sagacité.