Jérôme contre Goliath

Par Pierre Béguin

Jérôme Kerviel, le trader dont les activités boursières prétendument «clandestines» ont abouti à une dette de près de 8 milliards, est devenu, avant sa future consécration par l’inévitable film à sa gloire, puis son oubli définitif, une célébrité pourchassée par les paparazzis, (qui estiment à 60000 euros les premières photos live), en même temps qu’une icône des marchés de produits dérivés avec T shirts à son effigie et inscription I love you bien en vue sur le torse. Précisément, pourquoi l’aime-t-on? Après tout, il n’est que le plus grand looser de l’histoire de la finance dans une société qui, a priori, ne valorise que le succès et la réussite matérielle. Cet engouement médiatique et populaire peut donc sembler paradoxal. Bien entendu, comme pratiquement tous les succès médiatiques, «la folle dérive» (Le Temps) de Jérôme Kerviel appartient à ces pseudo-événements orchestrés sous la forme d’un sensationnalisme offert en réponse à la routine et à la prévisibilité du quotidien. Bien entendu, le personnage plaît parce qu’il révèle la langue de bois, la myopie crasse, voire la duperie cynique – pour ne pas dire plus – de la communauté financière. Bien entendu, il séduit aussi, comme l’incarnation d’une vengeance, par sa capacité à berner les puissants qui, au-dessus du politique et de tout cadre démocratique, gouvernent en maîtres du monde à leur seul profit. Mais il y a autre chose. Le plus souvent, les célébrités, lorsqu’elles se présentent au public, semblent affirmer dans le même temps que les dieux peuvent descendre sur terre pour se mêler un instant aux mortels. Souvenons-nous par exemple de Johnny Hallyday qui, poussant jusqu’au cliché cette attitude, descendait sur scène dans une nacelle le temps d’un concert avant de remonter sur son Olympe où son existence était censée se dérouler. Avec Jérôme Kerviel, c’est l’inverse. On a l’impression qu’un simple mortel, parti du bas de l’échelle – le middle office – a non seulement atteint le royaume des dieux mais qu’il a surtout accompli l’exploit d’y semer une véritable pagaille. Comme un héros mythologique, un voleur d’étincelles, il restitue à l’homme une importance, un pouvoir, dont il se croyait à jamais dépossédé par un XXe siècle déshumanisé qui l’avait peu à peu relégué au rang de l’anecdote, du fait divers ou du numéro. Jérôme contre Goliath. Une sorte d’Oussama Ben Laden de la finance (comparaison n’est pas soutien) qui, avec de petits moyens relativement à l’adversaire auquel il s’attaque, parvient à faire vaciller le colosse hautain dont la suffisance se drape dans la surabondance matérielle et financière. Tout redevient plus humain. Avec Jérôme Kerviel, le temps d’un battage médiatique, l’individu, tout en se vengeant de son exil forcé, semble reprendre sa place au centre d’un système qui l’avait rejeté à sa circonférence ou asservi comme un simple rouage.

Je m’égare? Je construis une forme idéalisée ne révélant que mes désirs frustrés de citoyen constamment dégradé par la culture consumériste? Peut-être. Mais il n’est pas désagréable de croire un instant en une portée symbolique de cette histoire, fût-elle une «folle dérive». Croire que la célébrité momentanée du trader n’est pas seulement qu’un produit supplémentaire d’une industrie ne servant finalement qu’à une chose: vendre. Un instant. Avant qu’on en fasse un film…

Gilda, l’héroïne du livre, s’est fait quitter par

Gilda, l’héroïne du livre, s’est fait quitter par

Le Petit Ouvrage Inachevé est un texte court, vif et polisson, dans lequel Léautaud voulait tout dire sur l’amour.

Le Petit Ouvrage Inachevé est un texte court, vif et polisson, dans lequel Léautaud voulait tout dire sur l’amour.

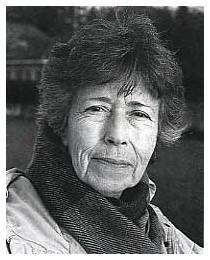

Marius Daniel Popescu, c’est une personnalité. Quelqu’un qui fait réaliser à plein cette idée proustienne qu’en abordant un auteur, on se retrouve dans son individualité, dans sa vision du monde, qu’on a accès à sa subjectivité. Avec La symphonie du loup, événement littéraire de la rentrée, on est dans un roman original, mais on est aussi dans Popescu.

Marius Daniel Popescu, c’est une personnalité. Quelqu’un qui fait réaliser à plein cette idée proustienne qu’en abordant un auteur, on se retrouve dans son individualité, dans sa vision du monde, qu’on a accès à sa subjectivité. Avec La symphonie du loup, événement littéraire de la rentrée, on est dans un roman original, mais on est aussi dans Popescu.