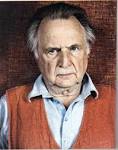

Régis Debray : le rebelle modeste

par Jean-Michel Olivier

Pour ceux qui aiment vagabonder loin des idées reçues, les livres de Régis Debray sont un feu d'artifice, et une fête de l'intelligence. Bien sûr, il y a parfois, chez le lecteur, une impression d'insuffisance devant l'érudition (jamais étalée comme la confiture) de cet écrivain-philosophe qui possède l'une des plus belles plumes de la littérature française. Mais Régis Debray est un modeste, un « rebelle modeste » comme il aime à se définir lui-même, qui vient après le révolutionnaire, le contestaire et le dissident, et cette modestie, qui n'est pas de façade, accompagne tous ses livres, et nous le rend proche.

Pour ceux qui aiment vagabonder loin des idées reçues, les livres de Régis Debray sont un feu d'artifice, et une fête de l'intelligence. Bien sûr, il y a parfois, chez le lecteur, une impression d'insuffisance devant l'érudition (jamais étalée comme la confiture) de cet écrivain-philosophe qui possède l'une des plus belles plumes de la littérature française. Mais Régis Debray est un modeste, un « rebelle modeste » comme il aime à se définir lui-même, qui vient après le révolutionnaire, le contestaire et le dissident, et cette modestie, qui n'est pas de façade, accompagne tous ses livres, et nous le rend proche.

Un candide à sa fenêtre* qui vient de paraître en Folio est le deuxième volet des Dégagements que Debray a entrepris de publier dès 2010. Le livre a la forme d'un dé à six faces (au pluriel) qui partirait de « Frances » pour aboutir à « Littératures », en passant par les « Mondes », les « Politiques », les « Philosophies » et les « Arts ».  Vaste programme, en vérité ! À la manière de Roland Barthes, Debray éclaire les mythes contemporains en les passant au scanner de l'histoire et de la géographie (trop oubliées), de la philosophie et de la politique. Il aime à suivre les destins parallèles de Victor Serge et Walter Benjamin, par exemple, ou de Julien Gracq et Claude Simon qui, bien que contemporains, ne se croisent jamais. Il réfléchit sur la postérité (ou l'absence de postérité) en remarquant, chez la plupart des auteurs « dont on parle », l'oubli des références, ce qui l'amène à revenir sur l'idée de génération, d'émulation et d'éducation.

Vaste programme, en vérité ! À la manière de Roland Barthes, Debray éclaire les mythes contemporains en les passant au scanner de l'histoire et de la géographie (trop oubliées), de la philosophie et de la politique. Il aime à suivre les destins parallèles de Victor Serge et Walter Benjamin, par exemple, ou de Julien Gracq et Claude Simon qui, bien que contemporains, ne se croisent jamais. Il réfléchit sur la postérité (ou l'absence de postérité) en remarquant, chez la plupart des auteurs « dont on parle », l'oubli des références, ce qui l'amène à revenir sur l'idée de génération, d'émulation et d'éducation.

Mais comment devenir une référence ? « La passage de la trouvaille à la marotte puis à l'ouvre-boîte est un long chemin. L'inventeur doit au long des années creuses droit son sillon, sans lorgner sur le voisin, tout entier à son idée fixe. Et fermer sa porte aux collègues et concurrents qui font de même dans la pièce à côté. »

Régis Debray, dans Vie et mort de l'image**, fut le premier à insister sur la révolution numérique en montrant ce qu'il advient quand on passe de l'écrit à l'écran, et de la graphosphère à la vidéosphère. Dans l'histoire de l'humanité, la technique est toujours primordiale : « les lions, les blattes et les ouistitis n'ont pas d'histoire, parce qu'ils n'ont pas d'outils. (…) L'homo sapiens est ce curieux animal qui transmet ses outils à son petit-fils, donc transforme son milieu, et ce faisant, se transforme lui-même. »

Régis Debray, dans Vie et mort de l'image**, fut le premier à insister sur la révolution numérique en montrant ce qu'il advient quand on passe de l'écrit à l'écran, et de la graphosphère à la vidéosphère. Dans l'histoire de l'humanité, la technique est toujours primordiale : « les lions, les blattes et les ouistitis n'ont pas d'histoire, parce qu'ils n'ont pas d'outils. (…) L'homo sapiens est ce curieux animal qui transmet ses outils à son petit-fils, donc transforme son milieu, et ce faisant, se transforme lui-même. »

Debray revient sur cette rupture, qui est à l'origine aussi d'une fracture sociale (entre les gens « connectés » et les autres), en analysant, par exemple, l'importance des tweets (140 signes) qui ont remplacé, pour les hommes politiques, les programmes et les longs discours (Donald Trump ne s'exprime que par tweets). Comme à son habitude, l'auteur adore les raccourcis provocateurs (mais stimulants) lorsqu'il écrit : «Le prêtre, sorcier déchu ; le poète, prêtre déchu (dixit Baudelaire) ; le chanteur, poète déchu ; le rappeur, chanteur déchu ; etc. Les « c'était mieux avant » ont tort de se plaindre. Chaque dégradation vaut régénération. » Rousseau ne disait pas autre chose…

Désenchantement, détachement, dégradation : tout le livre illustre à merveille ce désengagement qui est désormais la position du « candide à sa fenêtre ». Pourtant, Debray ne cède jamais aux sirènes du catastrophisme — même s'il déplore le déclin du discours politique, par exemple (de Mitterrand à Chirac, de Chirac à Sarko, de Sarko à Hollande) ou l'imposture de l'art contemporain : « Quand le visiteur n'en a pas les moyens, est mise à sa disposition une équipe de « médiateurs culturels présents de midi à minuit », à l'instar des équipes paroissiales des sacristies pour guider le néophyte, et lui expliquer la démarche, le geste, l'interrogation, la problématique du prophète, bref l'intérêt caché du défaut d'intérêt apparent. »

La littérature, aujourd'hui, comme le cinéma, n'échappe pas à ce constat désabusé : on n'invente plus rien, mais on recycle, on cultive le second degré, on ricane, on copie, on revisite, on détourne, on pastiche : c'est le règne du sampling, du remake, du remix. « Suprématie de la recherche sur la trouvaille, et de l'alambiqué sur le brut. Tout devient resucée, et pas d'original qui n'appelle ses pastiches. C'est la jactance à l'envers. » Il appelle de ses vœux le retour du truculent et du coupant, de l'héroïque et de l'épique (mais reconnaît qu'il n'est plus assez jeune pour faire « gros, gras et grand » !)

C'est un plaisir de cheminer avec Debray dans ses flâneries autour du monde, dans les musées ou chez les grands auteurs, même si elles sont « mélancoliques, cocasses ou injustes ». En fin de course, il demande au lecteur son indulgence. C'est inutile. Il nous aura ouvert les yeux sur tout ce qui nous déroute et nous trompe. Et, en particulier, sur l'époque (notre époque) qui nous met en scène.

* Régis Debray, Un candide à sa fenêtre (Dégagements), Folio, Gallimard, 2016.

** Régis Debray, Vie et mort de l'image, Folio, Gallimard, 1992.

par Jean-Michel Olivier

par Jean-Michel Olivier Que serait le cinéma sans la littérature ? Rien, sans doute. Puisque les plus grands cinéastes ont adapté, transformé, pillé les grandes œuvres littéraires. Parfois le résultat est pitoyable (Tous les soleils, roman de Philippe Claudel adapté et réalisé au cinéma par l'auteur) ; parfois, au contraire, remarquable, comme si le cinéma donnait un second souffle au livre qui l'a inspiré.

Que serait le cinéma sans la littérature ? Rien, sans doute. Puisque les plus grands cinéastes ont adapté, transformé, pillé les grandes œuvres littéraires. Parfois le résultat est pitoyable (Tous les soleils, roman de Philippe Claudel adapté et réalisé au cinéma par l'auteur) ; parfois, au contraire, remarquable, comme si le cinéma donnait un second souffle au livre qui l'a inspiré. Quant à Gérard Depardieu, qui a trouvé désormais sa carrure naturelle, qui est celle d'un colosse aux pieds d'argile, il est tout simplement prodigieux, léger (mais oui!), fragile, malicieux, candide. Depuis la mort de son fils Guillaume, le géant français enchaîne les films comme on se jette à l'eau, comme s'il jouait à chaque fois sa vie en revêtant la peau d'un autre. Il y a là un mystère (ou peut-être aucun mystère) dont seul le cinéma peut nous donner la clé…

Quant à Gérard Depardieu, qui a trouvé désormais sa carrure naturelle, qui est celle d'un colosse aux pieds d'argile, il est tout simplement prodigieux, léger (mais oui!), fragile, malicieux, candide. Depuis la mort de son fils Guillaume, le géant français enchaîne les films comme on se jette à l'eau, comme s'il jouait à chaque fois sa vie en revêtant la peau d'un autre. Il y a là un mystère (ou peut-être aucun mystère) dont seul le cinéma peut nous donner la clé…

Ce sont les grands absents de ce XIIIè Sommet. À croire qu'il n'y en a pas — ou qu'ils sont quantité négligeable. Bien sûr, la chanson francophone est vaguement à l'honneur. Quand je dis vaguement, c'est qu'on a ressorti de leur malle, après des semaines d'âpres négociations, la fine fleur de la chanson francophone d'antan. Julien Clerc, Diane Dufresne, Laurent Voulzy, Maurane. Et pour la Suisse, puisqu'il fallait un Suisse : Jérémie Kisling. Il va sans dire que je n'ai rien contre ces chanteurs, qui sont tous admirables. Mais n'y avait-il pas d'autre choix ? La chanson francophone s'est-elle arrêtée de chanter dans les années 80 ? Et Stress ? Et Polar ? Et Carla Bruni alors ?!

Ce sont les grands absents de ce XIIIè Sommet. À croire qu'il n'y en a pas — ou qu'ils sont quantité négligeable. Bien sûr, la chanson francophone est vaguement à l'honneur. Quand je dis vaguement, c'est qu'on a ressorti de leur malle, après des semaines d'âpres négociations, la fine fleur de la chanson francophone d'antan. Julien Clerc, Diane Dufresne, Laurent Voulzy, Maurane. Et pour la Suisse, puisqu'il fallait un Suisse : Jérémie Kisling. Il va sans dire que je n'ai rien contre ces chanteurs, qui sont tous admirables. Mais n'y avait-il pas d'autre choix ? La chanson francophone s'est-elle arrêtée de chanter dans les années 80 ? Et Stress ? Et Polar ? Et Carla Bruni alors ?!

Il y a quelque chose de paradoxal et de provocateur à choisir Jean Calvin comme sujet, pour un romancier, alors que la période dans laquelle nous vivons traîne ses principes dans la boue. Il n’aurait pas beaucoup aimé le foot et ses transes collectives, une chose à rappeler en ces jours où l’Euro envahit Genève. Il interdisait la danse et la musique (à part les psaumes), réprouvait la mode et codifiait les parures, couvrait ses fidèles de noir, réglementait la sexualité, fustigeait l’amusement, la fête et la joie sociale.

Il y a quelque chose de paradoxal et de provocateur à choisir Jean Calvin comme sujet, pour un romancier, alors que la période dans laquelle nous vivons traîne ses principes dans la boue. Il n’aurait pas beaucoup aimé le foot et ses transes collectives, une chose à rappeler en ces jours où l’Euro envahit Genève. Il interdisait la danse et la musique (à part les psaumes), réprouvait la mode et codifiait les parures, couvrait ses fidèles de noir, réglementait la sexualité, fustigeait l’amusement, la fête et la joie sociale.