home, sweet home

par antonin moeri

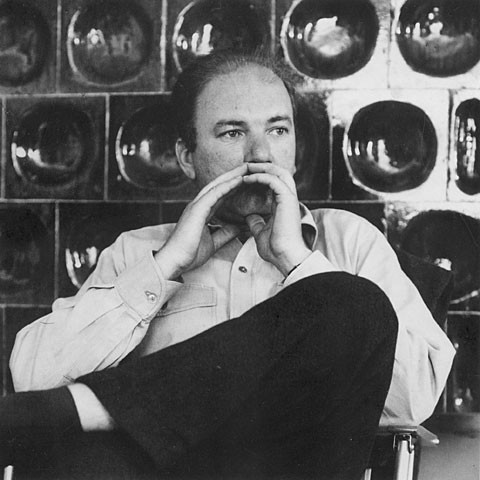

John Cheever n’a pas son pareil (si ce n’est Carver qu’il influença beaucoup) pour mettre en scène les dérapages verbaux. La vie terne des petits bourgeois qu’il croque (il est imbattable pour décrire le profil, la silhouette ou les manies d’un personnage), cette vie morose devient tellement insupportable que le vase doit déborder. Cheever adore pousser ses personnages à bout. Je ne sais si cette attitude est à conseiller dans la vie de tous les jours mais, littérairement, c’est fort. Le personnage a le sentiment alors de se dresser “à la proue d’un immense paquebot”.

Dans “Les malheurs du gin”, une gamine (Amy) observe attentivement le comportement des adultes. Elle se rend compte que ses parents ne supportent pas la solitude. Ainsi ont-ils besoin de toujours recevoir et sortir. Amy se retrouve un soir en compagnie de Rosemary la cuisinière, qui lui raconte sa vie et lui explique à quel point l’alcool la dégoûte. Elle conseille à l’enfant de vider de temps en temps les bouteilles de gin de son père dans l’évier. Ce que l’enfant s’empressera de faire. Quant à Rosemary, elle sera renvoyée car le père d'Amy croit qu'elle s'est tout à coup enivrée.

Mr Lawton (le père d'Amy) est persuadé que les gens qu’il emploie boivent ses alcools forts. Une énième baby sitter est engagée et, au retour d’une soirée, Mr Lawton découvre un énième flacon vide. Il accuse sans autre la baby sitter (Mrs Henlein qui recueille les chats errants, entasse les journaux jusqu’au plafond de sa salle de bain, parle toute seule, marchande le prix des os à moelle, laisse entendre que son oreiller est bourré de billets de cent dollars), cette baby sitter honnête, qui n’a jamais bu d’alcool de sa vie, dont le père possédait des champs et dont la mère avait du sang bleu, cette baby sitter exemplaire rompt les digues de la bienséance en traitant Mr Lawton de fils de pute. C’est la première fois de sa vie, contrairement à Anelka, qu’elle prononce un gros mot.

La nouvelle bascule alors dans le grandiose. Se trouvant gravement insultée, Mrs Henlein hurle et appelle la police. Entendant ces cris, la petite Amy se sent coupable et décide de fuir cet enfer. Elle ira prendre un billet au guichet de la gare. Averti à temps, le père viendra cueillir sa petite chérie et lui fera comprendre que “Home, sweet home” est le meilleur endroit qui soit.

Cheever raconte tout ça sans avoir l’air d’y toucher, avec une grâce et un sourire en coin que le lecteur n’oublie pas. En effet, pourquoi ne pas rire des travers et des faiblesses des hommes? Rire non dépourvu de tendresse chez ce styliste espiègle.

John Cheever: Déjeuner en famille, Editions Joelle Losfeld, 2007