Voyage au pays du mentir-Vert

Par Guy Perrin

2e partie

L’écologisme, âge du dernier homme ?

Nos élites « mondialisées » – cela veut dire occidentales – se sont donc rendues aux COP… Nettement moins à Sharm El Sheikh, d’ailleurs ! De l’idéologie qui s’y déploie, elles sont les idiots utiles et illusoires, avec leurs souriantes « solutions » aux contraintes dissimulées : énergies intermittentes en vue du « net zéro », voiture électrique, aux conséquences environnementales et sociales désastreuses -mais si loin !- bio et localisme... Dès l’échec constaté, l’engrenage de la surenchère se remet(tra) en place, « exigeant » plus de radicalité. Il serait facile de montrer l’inanité de ces politiques, une par une ! Les désastres de « l’Energiewende », de « l’Arabie Saoudite de l’éolien » qui préfigurent un monde saturé de CO2, appauvri, réchauffé mais peu chauffé ! Du localisme érigé en politique, véritable crachat à la face du monde en développement… De l’ineptie sanitaire et environnementale du Bio et de son rendement de 30% inférieur, qui ne laissera le choix que de déforester ou de désalimenter… De la criminalisation de l’aérien – le « flygskam », cette « honte de voler », si typique du Camp du Bien, en est l’ébauche ! – et de ses 2.5% du total des émissions… Pour tous ces gens qui « se rendent dans des pays où ils n’ont rien à faire », comme le dit Isabelle Autissier, visiblement plus grande navigatrice que démocrate ! Cette litanie, qui se répand de la manière la plus lancinante dans toute la presse mondiale et les réseaux sociaux, n’est qu’un signe de plus de l’avènement du « dernier homme » de Nietzsche. De l’inversion de toutes les valeurs, plus précisément occidentales… « Malheur à la ville dont le prince est un enfant », dit l’Ecclésiaste. De ces renversements, la figure de « Greta » ou des jeunes activistes de Just Stop Oil sont la manifestation même. Il est à peine croyable que l’on n’en souligne pas l’imposture, qu’on les reçoive et les interviewent, mais l’essentiel est ailleurs. Figures du ressentiment, elles incarnent cette haine de soi et de la « morale des forts », l’inversion complète du « triomphe des Lumières » si magnifiquement décrit par Pinker ! Je ne suis pas sûr que Nietzsche ait eu raison de proclamer qu’il « vaut mieux vouloir le rien que de ne rien vouloir », mais le temps du rien-vouloir est arrivé ! Chantres de la décroissance, « Greta » et son train sont le symptôme d’un monde occidental en guerre contre lui-même. Ici encore, rien ne sert, même si on a raison de le faire, de souligner l’absurdité de la peine que l’Occident entend s’auto-infliger par les politiques suscitées, qui ne changeront rien au climat ! Non, le problème est ailleurs, une fois de plus. On peut bien sûr dénoncer la captation anti-démocratique d’une élite qui veut, dans l’entre-soi de ses scènes et cénacles, à Glasgow, en Egypte ou dans des montagnes suisses, ce Sharm El Sheikh de l’hiver, échapper aux délibérations démocratiques, et imposer ses inepties aux peuples inconscients qu’elle méprise. Un Mark Carney, diverses « ONG » comme Greenpeace ou le WWF, aux mandats de Salut auto-conférés, en sont des paragons. Mais le véritable problème des élites c’est qu’elles se mirent en elles-mêmes, et dans ce narcissisme de classe, n’ont de cesse d’aller danser sur des volcans ! Elles apprendront que l’histoire est, des élites, un cimetière, comme le disait Pareto ! Ici et maintenant, les gens rassemblés aux COP, crédibilisent et infusent dans le corps social toute une idéologie mortifère, dont ils seront les premières victimes sacrificielles autant qu’inconscientes. C’est aujourd’hui devenu un véritable marqueur social et d’appartenance – comme une nouvelle idéologie bourgeoise, aurait pu dire Marx – que d’adhérer, sans montrer l’ombre d’un doute, à tout ce qui nous condamne ; que de « surveiller son empreinte carbone », affirmer que ce ne sont pas de « vraies libertés » que de voyager au loin ou d’utiliser son automobile selon ses besoins ; que de dénoncer la « fable de la croissance éternelle » – Greta dixit, sic verum ! – voire la volonté d’avoir des enfants ! Nul ne peut contester l’attention portée à la nature, répétons-le, et la sobriété fait sens, indépendamment d’injonctions autoritaires… Mais dans cet abandon de tout doute, dans cette abdication du discernement, dans ce mépris condescendant et effarouché opposé au contradicteur, dans cette ignorance économique aussi, c’est la lassitude du vivre-libre, en sujet souverain de la raison et du débat, qui apparaît – ou réapparaît. C’est la volonté de croire et d’appartenir qui prévaut, et le contradicteur y est un gêneur incongru ! Il faut voir la résistance qu’un enseignant, par exemple, peut rencontrer sur ces thèmes, lorsqu’il veut simplement questionner – soulignant les failles de certains modèles climatiques, ou le caractère contre-productif, voire impossible, de certaines politiques prônées ! L’offuscation précède alors inévitablement la délation… Ce vers quoi fait signe cette idéologie, c’est une société du contrôle social de chacun par tous, où l’exclusion sera le fruit du libre exercice de l’intelligence – « khmers verts » est un surnom bien trouvé pour les nouveaux maîtres !

Les Khmers rouges se voulaient marxistes… Il a été souligné à juste titre le legs de cette pensée aux idéologues Verts d’aujourd’hui. Ce n’est, bien sûr, qu’à partir de la notion d’aliénation, d’exploitation marxiste, élargie aux dimensions de la biosphère que peut prendre forme le Mentir-Vert. Comme autrefois le prolétariat, c’est l’ensemble de la biosphère qui est victime de « prédation » dont notre société est entièrement issue. Une Sandrine Rousseau, en France, l’exprime fort bien ! Mais aussi les animalistes antispécistes, ou encore les apôtres de « l’effondrement du vivant » d’Extinction Rébellion. Comme autrefois le prolétariat, c’est la biosphère, Gaïa rendue à elle-même par ses activistes militants, qui est « porteuse d’histoire » – vers la fin de l’histoire ! Par une violente Révolution, elle forcera les prédateurs à la déprise. Une Grande Aube, en quelque sorte, plutôt qu’un Grand Soir ! Prédation, tout le progrès n’aura été que parenthèse, aliénation et donc illusion ! C’est là précisément l’ultime du Mentir-Vert : la substitution de l’idéologie au réel, contre laquelle il ne peut qu’avoir tort – une sorte de mensonge au carré, comme le dénonçait Alain Besançon à propos du communisme et de toute idéologie de cette nature, dans La falsification du bien. Un autre point commun frappant est que tout cela s’énonce au nom de la Science… Il faut insister sur le -isme de ce marxisme élargi : Marx le progressiste, Marx qui pensait l’amélioration du sort des pauvres, doit virevolter dans sa tombe !

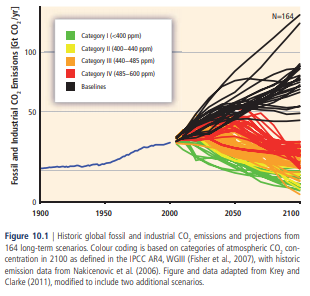

Bien évidemment, l’espoir ne peut que renaître face à ce « mufle du néant », comme disait Gombrowicz. Car enfin, tout cela, le plus simplement du monde, n’existe pas ! De la même manière qu’une société sans classe et sans Etat, une fin de l’histoire, ne sont que des vacuités absurdes, la vision d’un monde ayant renoncé à la croissance et au progrès matériel, vivant l’harmonie d’une nature originelle retrouvée dans une « décroissance heureuse », tout cela n’a pas l’ombre d’une consistance ! Nous voilà loin des COP, dira-t-on. Mais pas tant que cela : ce qui est en train d’apparaître, en simple conséquence, c’est aussi la vacuité et l’inexistence d’un monde meilleur car décarboné à marche forcée, la vision d’un gai progrès fondé sur le rationnement, d’une désaliénation toute nouvelle sur le contrôle des choix individuels ! Tout cela au nom d’impératifs fondés sur une « science », devenue Logos imposteur, qui ne saurait cacher encore longtemps son inconsistance ni son incomplétude ! C’est le néant de son contenu comme de ses promesses qui emportera tant l’idéologie catastrophiste extrême des khmers Verts, que sa version salonnarde et jet-setteuse présente aux COP ! Concrètement, ce qui va se charger de cette évacuation, ici et maintenant, c’est le non-consentement des vrais pauvres à nos fantasmes, eux qui veulent encore quelque chose appelé le développement ! Ils sont « aidés » dans ce rejet par les crises qui nous affectent, mais les punissent, eux, et qui les portent à privilégier la sécurité énergétique. Cela nous épargnera même peut-être de tomber dans l’énorme piège économique et géopolitique des communistes chinois… À moins – rêvons un peu ! – que le show des COP ne fasse apparaître la duplicité « Verte » de ce régime, lui-même créature du Grand Mensonge. Pour tenir ses non-engagements de « neutralité 2060 », il conviendrait que la Chine ferme une centrale à charbon par semaine… Pendant les dix ans qui viennent -ça tombe mal quand on vient d’en ouvrir en deux ans plus que le monde entier n’en a fermé ! Quant à nous faire payer -brillant bilan de Sharm El Sheikh !- des indemnités compensatoires à des pays qui, comme l’Empire du Milieu, ont envoyé en huit ans plus de CO2 dans l’atmosphère que la Grande-Bretagne depuis 1750 -loin du podium, la France n’est que le douzième émetteur historique !- on est là dans le pur mirage des sables…

Il reste enfin à espérer tout de même, à l’inverse de l’Étranger de Camus, que les peuples spectateurs des COP n’accueillent pas réellement quelque jour toute cette haute société, qui s’y donne en spectacle de « virtue signaling », avec des cris de haine ! C’est pourtant à craindre, avec tant de conséquences politiques, lorsque la vérité aura enfin eu raison de la Vérité. Toutefois, que les portes de cet enfer idéologique ne puissent à la fin prévaloir, dans leur haine de l’humain, dans l’inanité de leurs projets, est toute l’espérance – la certitude ! – du signataire de ces lignes ! Car Glasgow et Sharm sont déjà loin, et déjà voilà que leurs délires s’estompent et se résorbent, de la Global Financial Alliance for Net Zero, au non-investissement dans l’éolien en 2022 en Europe, aux révoltes Sri-lankaise et néerlandaise ! La Bête se meurt sans doute, et c’est pour cela qu’elle redouble de cris…