Jacques Chessex (1934-2009) : dix ans déjà

par Jean-Michel Olivier

Il y a dix ans, le 9 octobre 2009, disparaissait Jacques Chessex (né en 1934 à Payerne), le plus grand écrivains suisse romand depuis Ramuz. C'était un ami, un sage, un fou, ombrageux, généreux, injuste, bavard, unique. Je lui rends hommage dans mon dernier livre, Éloge des fantômes (L'Âge d'Homme, 2019) en racontant vingt ans d'amitié profonde et tumultueuse. En voici un extrait.

Il y a dix ans, le 9 octobre 2009, disparaissait Jacques Chessex (né en 1934 à Payerne), le plus grand écrivains suisse romand depuis Ramuz. C'était un ami, un sage, un fou, ombrageux, généreux, injuste, bavard, unique. Je lui rends hommage dans mon dernier livre, Éloge des fantômes (L'Âge d'Homme, 2019) en racontant vingt ans d'amitié profonde et tumultueuse. En voici un extrait.

« Aujourd'hui, nous nous tenons devant ta bibliothèque.

Rayonnages blancs immaculés qui courent dans toutes les pièces de la maison. Rien ne dépasse. Rien ne viole l'alphabet silencieux. Tu aimes sentir autour de toi ces remparts de cuir et de papier. Ces livres inachevés, inaudibles, imparfaits. Tu tends l'oreille au murmure des fantômes.

Tant de vies ! Tant de bonnes intentions ! Une Babel de prières adressées au Ciel vide…

« Nous vivons dans la compagnie des fantômes. Ils sont partout. Bien plus nombreux que les vivants. Ils nous surveillent. Ils nous guettent… »

Tu prends un livre au hasard. Georges Borgeaud. Nous sommes dans le domaine romand — un peuple de fantômes que tu connais bien, avec lequel tu entretiens des « ressemblances de fibre et d'âme », et pour qui tu as écrit Les Saintes Écritures (tu aimes écrire sur les autres, à une époque où les écrivains sont surtout préoccupés d'eux-mêmes). Tu feuillettes le livre que tu as dans les mains.

« Comme moi, Borgeaud habite en face d'un cimetière. Lui, c'est le cimetière Montparnasse. Un immense cimetière. Des tombes blanches à perte de vue. Il croit qu'après la mort, nous nous retrouverons tous ensemble dans un jardin enchanté en train de psalmodier des cantiques venus de l'enfance. La vie, chez lui, nie la mort. Pour moi, c'est le contraire. La mort est extinction, grincement, pourriture, prison perpétuelle. Impossible de se réjouir, ni d'y échapper. »

Ce jour-là, nous sommes seuls dans la grande maison, seul avec les fantômes. Tu es en veine de confidences. Ce n'est plus Jacques le Fou, mais Jacques le Sage qui est en face de moi. Est-ce un masque ? Toi qui es un Vaudois pure laine (de Montreux par ton père ; de Vallorbe par ta mère), attaché à ta terre, aux pâturages, aux sapins noirs des forêts du Jorat, tu aurais pu vivre à Paris, y faire fortune et y tenir boutique. Tu connais le milieu littéraire comme nul autre en Suisse romande. Ses intrigues. Ses rancunes. Ses ambitions. Et tu te vantes d'avoir été l'ami de tel écrivain millionnaire pendant un jour !

Ce jour-là, nous sommes seuls dans la grande maison, seul avec les fantômes. Tu es en veine de confidences. Ce n'est plus Jacques le Fou, mais Jacques le Sage qui est en face de moi. Est-ce un masque ? Toi qui es un Vaudois pure laine (de Montreux par ton père ; de Vallorbe par ta mère), attaché à ta terre, aux pâturages, aux sapins noirs des forêts du Jorat, tu aurais pu vivre à Paris, y faire fortune et y tenir boutique. Tu connais le milieu littéraire comme nul autre en Suisse romande. Ses intrigues. Ses rancunes. Ses ambitions. Et tu te vantes d'avoir été l'ami de tel écrivain millionnaire pendant un jour !

« Toute une journée ! Tu te rends compte ? Hélas, le soir j'ai ouvert l'un de ses livres… »

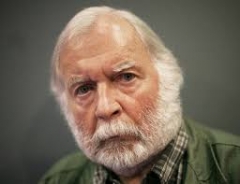

On te reproche souvent d'adopter une posture : celle du grand écrivain. Ou plutôt du grantécrivain, comme l'écrit Dominique Noguez. Et c'est vrai que tu aimes à jouer les ermites sentencieux. Les donneurs de leçons. Par exemple, tu ne souris jamais sur les photographies (et tu ordonnes aux photographes de détruire les images où, par accident, tu esquisses un sourire). Avec le temps, tu as sculpté patiemment ta statue : le morse de Ropraz, comme disait un journaliste impertinent. J'ai l'impression souvent que tu prends une pose étudiée, que tu te transformes en fantôme immobile et muet ou en statue de marbre.

Larvatus prodeo, disait Descartes.

Un écrivain s'avance toujours masqué.

Tu as passé ta vie à arracher les masques, les tiens et les masques des autres, à dénoncer les imposteurs.

Mais sous le masque, le visage est voilé. Et les traits ne sont jamais purs. Il faut creuser la chair jusqu'à l'os. « Tout lui est bon pour arracher son semblable à ses langages de bois, écrit Pierre-Olivier Walzer, à ses traces errantes et à sa pesanteur mortelle. »

© photo : Patrick Gilliéron Lopreno

© dessin : Étienne Délessert

* Jean-Michel Olivier, Éloge des fantômes, portraits, L'Âge d'homme, 2019.

Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.

Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.

par Jean-Michel Olivier

par Jean-Michel Olivier Je viens de recevoir, par la poste, le dernier livre de Jacques Chessex, L'Interrogatoire*. Avec, sur la page de garde, une dédicace écrite au Pentel noir, d'une graphie souple et belle. En amitié. Jacques C.

Je viens de recevoir, par la poste, le dernier livre de Jacques Chessex, L'Interrogatoire*. Avec, sur la page de garde, une dédicace écrite au Pentel noir, d'une graphie souple et belle. En amitié. Jacques C. Anne-Sylvie Sprenger (née à Lausanne en 1977) aime les livres brefs et intenses. En général une centaine de pages. Chapitres courts, aérés, où l'écriture cherche à décrire une blessure essentielle. Souvent inavouable. Toujours secrète. C'était le cas de Vorace, son premier livre, paru en 2007, porté sur les fonts baptismaux par Jacques Chessex, et loué par la critique française. Ça l'était également pour Sale fille, paru il y a deux ans. Le tout nouveau roman d'Anne-Sylvie Sprenger pourrait d'ailleurs s'appeler Sale type, tant il s'inscrit dans la continuité des précédents. Mais il s'appelle La Veuve du Christ*. Titre à la fois lumineux et provocateur.

Anne-Sylvie Sprenger (née à Lausanne en 1977) aime les livres brefs et intenses. En général une centaine de pages. Chapitres courts, aérés, où l'écriture cherche à décrire une blessure essentielle. Souvent inavouable. Toujours secrète. C'était le cas de Vorace, son premier livre, paru en 2007, porté sur les fonts baptismaux par Jacques Chessex, et loué par la critique française. Ça l'était également pour Sale fille, paru il y a deux ans. Le tout nouveau roman d'Anne-Sylvie Sprenger pourrait d'ailleurs s'appeler Sale type, tant il s'inscrit dans la continuité des précédents. Mais il s'appelle La Veuve du Christ*. Titre à la fois lumineux et provocateur. Et la victime ? « Lena a appris à vivre dans sa tête ». Elle se protège comme elle peut de la présence du monstre. Un monstre qui a cinquante ans, mais qui, affectivement, est fruste et malheureux. Ce qui n'est certes pas une excuse. Mais explique l'étrange relation qui va s'instaurer entre le bourreau et sa victime. La tendresse. Les caresses. Puis l'amour monstre. « Victor et Lena s'aimeront tout l'été. » Il y a quelque chose d'à la fois pathétique et troublant dans cette relation (on n'ose pas parler d'amour) qui transgresse les normes et les interdits. Certains évoqueront le

Et la victime ? « Lena a appris à vivre dans sa tête ». Elle se protège comme elle peut de la présence du monstre. Un monstre qui a cinquante ans, mais qui, affectivement, est fruste et malheureux. Ce qui n'est certes pas une excuse. Mais explique l'étrange relation qui va s'instaurer entre le bourreau et sa victime. La tendresse. Les caresses. Puis l'amour monstre. « Victor et Lena s'aimeront tout l'été. » Il y a quelque chose d'à la fois pathétique et troublant dans cette relation (on n'ose pas parler d'amour) qui transgresse les normes et les interdits. Certains évoqueront le