Par Pierre Béguin

Depuis qu’un homme respectable, à la trajectoire et à l’âge respectables, a lancé ce mot d’ordre respectable sur quelques pages, il est de bon ton de s’indigner.

Depuis qu’un homme respectable, à la trajectoire et à l’âge respectables, a lancé ce mot d’ordre respectable sur quelques pages, il est de bon ton de s’indigner.

- Qu’est-ce que tu fais cet après-midi?

- Je crois que je vais commencer par m’indigner un petit coup avant d’aller au Starbuck café. Et toi?

- Oh! moi, je me suis déjà indigné ce matin…

Mais quand, entassé, comprimé dans le tram 12 réduit curieusement à sa plus simple expression aux heures de pointe et qui se traîne lamentablement à l’image de Genève (Heureux qui comme les Vaudois disposent d’un beau métro… Et dire qu’on nous a refilé le CEVA comme une panacée! Là je m’indigne!) – quand, donc, comprimé dans le tram 12, je vois quotidiennement les indignés des Bastions braver le froid sous leurs tentes – même si, parfois, il n’y a guère que leurs tentes pour braver le froid –, je ne peux m’empêcher de rêver…

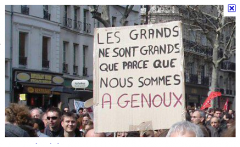

New-York, Madrid, Londres… Bon sang, mais c’est le Grand Soir! L’Internationale de l’indignation grâce à internet. Ça y est! I have a dream… Que les hommes, majoritairement, ont enfin compris que, sur le plan politique, en tant que citoyens, ils ont été privés de tout pouvoir, mais que, sur le plan économique, en tant que consommateurs, ils sont investis d’un pouvoir absolu dont ils n’ont pas encore pris la mesure. Le voilà le Grand Soir! Internet et une bonne organisation font l’affaire. Une concertation, un mot d’ordre sur le net, quelques cibles bien choisies (j’ai des noms! j’ai des noms!), des Banques, des entreprises pétrolières prises en otage d’un boycott international, et en avant la zikmu! D’accord, la révolution par la consommation – ou par le refus ciblé de consommer –, c’est moins glorieux que par les armes, mais c’est diablement plus efficace. Aristophane et Lysistrata revisités à la sauce financière!

Fin du rêve. Je me suis énervé. Forcément, mes pieds écrasés, mes côtes comprimées, et cette porte qui ne peut plus se fermer, cette voix enregistrée qui répète inlassablement qu’il suffirait de la dégager (et comment faire, pétasse!), ces arrêts qui se prolongent, ces trams trop petits… Ils le font exprès, c’est sûr!

Voilà! Finalement la rame s’est éloignée des Bastions, tout dou, tout dou, tout dou-oucement, comme semblent nous chanter les vaudois narquois. Passé Plainpalais, je ne suis plus en apnée. Difficilement, je reprends un semblant de respiration. Aux Augustins, j’inspire et expire normalement! Je me calme. Il me reste l’image des indignés sous leurs tentes. A Genève, à New-York, à Madrid… Il paraît qu’ils ne sont pas crédibles, qu’ils n’ont rien à proposer, qu’ils n’ont rien compris aux réalités, qu’ils n’ont pas de leaders, et même qu’un institut américain aurait proposé à Wall Street de lancer une campagne pour manipuler l’opinion publique et ternir leur action moyennant quelques centaines de milliers de dollars. Je vais donc les soutenir à ma manière en citant des indignés célèbres qui, sur leur renommée perchés, tenaient à peu près le même discours qu’eux. Toutefois, j’informe l’aimable lecteur que, pour agrémenter l’énumération, une erreur s’est malencontreusement glissée dans cette liste de citations lucides et prophétiques puisées justement sur internet. Trouvez-la:

Thomas Jefferson, troisième Président des Etats-Unis de 1801 à 1809: «Les instituts bancaires sont plus dangereux pour nos libertés que de grandes armées. Déjà, ils ont donné naissance à une aristocratie d’argent qui défie et nargue le Gouvernement. Le pouvoir d’émission devrait être retiré aux banques et restauré au Gouvernement et au peuple auquel il appartient (…) Si le peuple américain permet aux banques privées de contrôler l’émission de sa monnaie courante, par l’inflation d’abord et la déflation ensuite, la corporation qui grandira en son sein le privera de ses propriétés à tel point que ses enfants se réveilleront un jour sans foyers sur le continent même que leurs pères ont conquis.»

Lord Chief Justice of England en 1875: «L’issue qui s’est précisée de siècle en siècle et pour laquelle, fatalement, tôt ou tard, il faudra livrer une bataille décisive, c’est celle de la Nation contre la puissance bancaire.»

Woodrow Wilson, vingt-huitième Président des Etats-Unis de 1913 à 1921: «Le grand monopole de ce pays est le monopole des grands crédits. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système financier émetteur de crédits. Le développement de la nation et toutes ses activités sont, par conséquent, entre les mains de quelques hommes qui arrêtent, contrôlent et détruisent toute liberté économique.»

William Jennings Bryan, membre démocratique du Congrès des Etats-Unis au début du vingtième siècle: «La puissance financière vit sur la nation en temps de paix et conspire contre elle dans l’adversité. Elle est plus despotique que la monarchie, plus insolente que l’autocratie, plus égoïste que la bureaucratie. Elle dénonce comme ennemis publics tous ceux qui critiquent ses méthodes ou font la lumière sur ses crimes.»

William Lyon MacKenzie King, premier ministre du Canada de 1921 à 1930, puis de 1935 à 1948: «Jusqu’à ce que le contrôle de l’émission des devises et du crédit soit restauré au gouvernement comme sa responsabilité la plus évidente et sacrée, toute référence à la souveraineté du parlement ou de la démocratie est inutile et futile (…) Une fois qu’une nation s’est séparée du contrôle de son crédit, les gens qui font la loi importent peu (…) les usuriers, une fois au pouvoir, détruiront la nation.»

Georges W Bush Jr, quarante-troisième Président des Etats-Unis de 2001 à 2009, immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001: «Il est vital de continuer à consommer, à acheter, pour prémunir l’économie contre la menace d’un effondrement.»

Cherchez l’erreur, indignez-vous un bon coup… et boycottez les TPG, ça fera de la place!

Un article paru le 22 novembre dans 24 Heures relate un fait divers représentatif d’une petite combine locale mais qui, en bout de course, reflète le mépris dans lequel on tient l’œuvre d’un artiste peintre : la fresque commandée en 1981 à Jean Lecoultre, pour l’inauguration du théâtre de l’Octogone à Pully, a été recouverte de plastique blanc 31 ans plus tard. Sur proposition de la directrice du théâtre, le syndic actuel, M. Gil Reichen, en charge des affaires culturelles, s’arroge le droit de faire recouvrir l’œuvre d’un plastique, sans doute pour être plus en phase avec les préoccupations actuelles ! Et tout cela s’est passé sans avertir l’artiste, qui habite à deux pas du théâtre, et sans en parler davantage aux pouvoirs politiques. Voilà qui rappelle les temps anciens où des « fous de Dieu » enduisaient de chaux les peintures dans les églises, au mépris des messages que les siècles précédents leur avaient transmis.

Un article paru le 22 novembre dans 24 Heures relate un fait divers représentatif d’une petite combine locale mais qui, en bout de course, reflète le mépris dans lequel on tient l’œuvre d’un artiste peintre : la fresque commandée en 1981 à Jean Lecoultre, pour l’inauguration du théâtre de l’Octogone à Pully, a été recouverte de plastique blanc 31 ans plus tard. Sur proposition de la directrice du théâtre, le syndic actuel, M. Gil Reichen, en charge des affaires culturelles, s’arroge le droit de faire recouvrir l’œuvre d’un plastique, sans doute pour être plus en phase avec les préoccupations actuelles ! Et tout cela s’est passé sans avertir l’artiste, qui habite à deux pas du théâtre, et sans en parler davantage aux pouvoirs politiques. Voilà qui rappelle les temps anciens où des « fous de Dieu » enduisaient de chaux les peintures dans les églises, au mépris des messages que les siècles précédents leur avaient transmis.

On peut citer là-dessus la postface qui dit cela mieux que nous ne saurions le faire: « La figure récurrente de l’interprète, du traducteur, de l’exégète, du philologue voire du pasticheur ou du policier, est celle de l’alchimiste dans son travail sur la

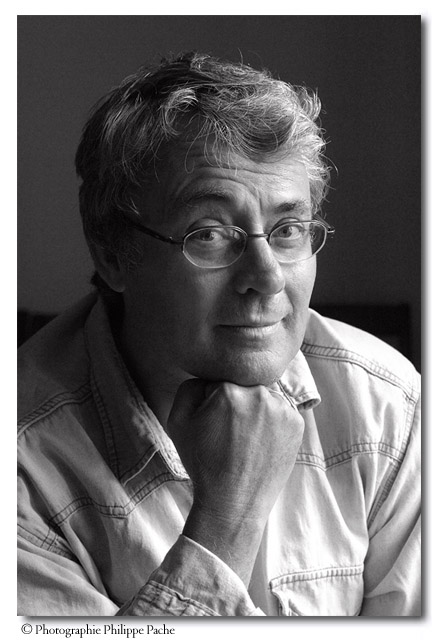

On peut citer là-dessus la postface qui dit cela mieux que nous ne saurions le faire: « La figure récurrente de l’interprète, du traducteur, de l’exégète, du philologue voire du pasticheur ou du policier, est celle de l’alchimiste dans son travail sur la par Jean-Michel Olivier

par Jean-Michel Olivier

Depuis qu’un homme respectable, à la trajectoire et à l’âge respectables, a lancé ce mot d’ordre respectable sur quelques pages, il est de bon ton de s’indigner.

Depuis qu’un homme respectable, à la trajectoire et à l’âge respectables, a lancé ce mot d’ordre respectable sur quelques pages, il est de bon ton de s’indigner. Quand j'avais lu ces livres, j'avais été frappé par l'originalité de cette voix neuve. L'écriture y est servie par une distance ironique qui rend certains passages d'une drôlerie irrésistible. Elle est précise et joue sur des expressions toutes faites reprises avec ce même tremblement qu'on trouve chez Flaubert lorsqu'il utilise des clichés: un écho de pièce vide fait résonner les mots, empêche qu'on les prenne au premier degré mais refuse le deuxième degré souligné, reste entre deux.

Quand j'avais lu ces livres, j'avais été frappé par l'originalité de cette voix neuve. L'écriture y est servie par une distance ironique qui rend certains passages d'une drôlerie irrésistible. Elle est précise et joue sur des expressions toutes faites reprises avec ce même tremblement qu'on trouve chez Flaubert lorsqu'il utilise des clichés: un écho de pièce vide fait résonner les mots, empêche qu'on les prenne au premier degré mais refuse le deuxième degré souligné, reste entre deux.

Bucky Wunderlick, une superstar du rock des années 70 en a assez. Il quitte son groupe en pleine tournée, disparaît et se réfugie dans une piaule sur Great Jones Street, New York.

Bucky Wunderlick, une superstar du rock des années 70 en a assez. Il quitte son groupe en pleine tournée, disparaît et se réfugie dans une piaule sur Great Jones Street, New York.