L'amour au-delà de la mort (Daniel de Roulet)

par Jean-Michel Olivier

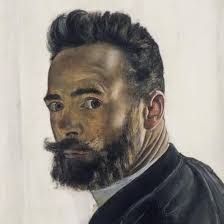

On connaît le rapport ambivalent que Daniel de Roulet entretient avec son pays : relation d'amour-haine qui est au cœur de plusieurs de ses livres. Le peintre Ferdinand Hodler, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort et à qui de Roulet adresse une série de belles lettres, cristallise parfaitement cette ambivalence. D'abord peintre d'histoire et d'allégories, célébré par la droite patriotique (Christophe Blocher est le plus grand collectionneur de ses toiles) Hodler est considéré par de Roulet comme un « peintre helvétique et besogneux »*. On craint alors le pire. Heureusement, tout va changer avec la rencontre d'une belle Parisienne, Valentine Godé-Darel, qui va devenir son modèle, puis sa maîtresse, et donner un élan nouveau — et pour tout dire moderne — à sa peinture.

On connaît le rapport ambivalent que Daniel de Roulet entretient avec son pays : relation d'amour-haine qui est au cœur de plusieurs de ses livres. Le peintre Ferdinand Hodler, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort et à qui de Roulet adresse une série de belles lettres, cristallise parfaitement cette ambivalence. D'abord peintre d'histoire et d'allégories, célébré par la droite patriotique (Christophe Blocher est le plus grand collectionneur de ses toiles) Hodler est considéré par de Roulet comme un « peintre helvétique et besogneux »*. On craint alors le pire. Heureusement, tout va changer avec la rencontre d'une belle Parisienne, Valentine Godé-Darel, qui va devenir son modèle, puis sa maîtresse, et donner un élan nouveau — et pour tout dire moderne — à sa peinture.

Que s'est-il donc passé ?

De Roulet mène l'enquête à Paris, puis à Genève et à Vevey (où séjourne Valentine). Il reconstitue sous nos yeux la vie du peintre, fils de paysans bernois, marqué par la mort, l'acharnement au travail, le désir de reconnaissance. Influencé par des artistes comme Albert Anker, Alexandre Calame et Gustave Courbet, le Hodler de la première époque peint des allégories, des scènes symboliques (son célèbre tableau La Nuit fait sensation au Salon du Champ de Mars en 1891 à Paris).  Il célèbre les hallebardiers suisses ou les bûcherons, images du labeur et de la force. Il y a quelque chose d'épique dans ses peintures murales marquées par l'influence du peintre français Puvis de Chavannes.

Il célèbre les hallebardiers suisses ou les bûcherons, images du labeur et de la force. Il y a quelque chose d'épique dans ses peintures murales marquées par l'influence du peintre français Puvis de Chavannes.

C'est alors qu'il rencontre Valentine : le fils de paysans bernois tombe amoureux d'une mondaine parisienne (par ailleurs, également peintre). Elle lui sert de modèle, puis décide de le rejoindre en Suisse. C'est peu dire que Hodler va la portraiturer sous tous les angles, dans toutes les lumières, sous toutes ses coutures. On compte plus de 100 toiles et plusieurs centaines de dessins de Valentine, à la fois objet et sujet d'un amour fou.

C'est alors qu'il rencontre Valentine : le fils de paysans bernois tombe amoureux d'une mondaine parisienne (par ailleurs, également peintre). Elle lui sert de modèle, puis décide de le rejoindre en Suisse. C'est peu dire que Hodler va la portraiturer sous tous les angles, dans toutes les lumières, sous toutes ses coutures. On compte plus de 100 toiles et plusieurs centaines de dessins de Valentine, à la fois objet et sujet d'un amour fou.

De Roulet suit pas à pas leur histoire, le premier rendez-vous, les escapades amoureuses. Pour les dire, il retrouve les mots les plus justes, et parfois les plus simples : on dirait que la force que célébrait Hodler dans ses premières toiles s'est muée en passion amoureuse, une passion inquiète et obsessionnelle. Parlant de Hodler, de Roulet parle aussi de lui-même, bien sûr, car le peintre bernois est lié de près à son histoire familiale, ce qui rend le propos encore plus fort et plus percutant. Il y a un véritable enjeu dans ces lettres adressées à un peintre célèbre qu'on ne connaît peut-être pas assez.

De Roulet suit pas à pas leur histoire, le premier rendez-vous, les escapades amoureuses. Pour les dire, il retrouve les mots les plus justes, et parfois les plus simples : on dirait que la force que célébrait Hodler dans ses premières toiles s'est muée en passion amoureuse, une passion inquiète et obsessionnelle. Parlant de Hodler, de Roulet parle aussi de lui-même, bien sûr, car le peintre bernois est lié de près à son histoire familiale, ce qui rend le propos encore plus fort et plus percutant. Il y a un véritable enjeu dans ces lettres adressées à un peintre célèbre qu'on ne connaît peut-être pas assez.

Et puis survient la maladie. Une maladie violente et incurable : Valentine souffre d'un cancer des ovaires. À compter de ce jour, Hodler multiplie les visites, à Vevey, puis à Lausanne, au chevet de son amoureuse. Il prend toujours avec lui ses pinceaux et ses crayons.  Il va faire de Valentine non l'objet de sa peinture (pas de vol, ni de viol dans sa démarche), mais le sujet d'une lutte à mort contre la mort. Il va peindre l'agonie de sa maîtresse, non en voyeur, mais en témoin et en exorciste. Il va peindre la vie et l'amour jusqu'à ses ultimes limites. La limite de ses forces. C'est pourquoi ces portraits de Valentine, images de la souffrance et du combat, sont si bouleversantes. Daniel de Roulet rend parfaitement compte de cette lutte à mort (et perdue d'avance) contre une maladie implacable.

Il va faire de Valentine non l'objet de sa peinture (pas de vol, ni de viol dans sa démarche), mais le sujet d'une lutte à mort contre la mort. Il va peindre l'agonie de sa maîtresse, non en voyeur, mais en témoin et en exorciste. Il va peindre la vie et l'amour jusqu'à ses ultimes limites. La limite de ses forces. C'est pourquoi ces portraits de Valentine, images de la souffrance et du combat, sont si bouleversantes. Daniel de Roulet rend parfaitement compte de cette lutte à mort (et perdue d'avance) contre une maladie implacable.

Pendant toute l'agonie de Valentine, entre deux visites à sa maîtresse, Hodler va peindre le Léman comme aucun peintre ne l'avait peint jusque-ici. Compositions à l'équilibre parfait. Harmonie sans pareille des bleus et des blancs, le lac étant le miroir du ciel encombré de nuages. Ces tableaux sublimes forment une sorte de contrepoint à l'agonie de Valentine.

Pendant toute l'agonie de Valentine, entre deux visites à sa maîtresse, Hodler va peindre le Léman comme aucun peintre ne l'avait peint jusque-ici. Compositions à l'équilibre parfait. Harmonie sans pareille des bleus et des blancs, le lac étant le miroir du ciel encombré de nuages. Ces tableaux sublimes forment une sorte de contrepoint à l'agonie de Valentine.  Dans les deux cas, une obsession de l'horizontalité : la mort de sa maîtresse, qui avance à pas de loup, et la sérénité du lac, comme une eau dormante. Une consolation. Une méditation. Le contraste est frappant. Les deux séries de tableaux apparaissent comme les deux faces d'un diptyque.

Dans les deux cas, une obsession de l'horizontalité : la mort de sa maîtresse, qui avance à pas de loup, et la sérénité du lac, comme une eau dormante. Une consolation. Une méditation. Le contraste est frappant. Les deux séries de tableaux apparaissent comme les deux faces d'un diptyque.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce petit livre foisonnant et précis, qui touche juste, par son style et son adresse. Ces lettres sont belles, parfois savantes et érudites (on y apprend beaucoup de choses sur la vie de Ferdinand Hodler), toujours touchantes. Elles rendent compte, à leur manière, d'une relation qui a bouleversé non seulement la vie de deux êtres humains, mais également l'histoire de la peinture. Hodler, qui va mourir deux ans après Valentine, ne s'est jamais remis de la perte de sa maîtresse.

Rappelons que Ferdinand Hodler est à l'honneur du Musée Rath, à Genève (près d'une centaine d'œuvres), et du Musée d'Art de Pully. Deux expos à ne pas manquer !

* Daniel de Roulet, Quand nos nuits se morcellent, Lettres à Ferdinand Hodler, Zoé, 2018.

Avec mon imperméable vert ceinturé et mes semelles de vent, j’ai traversé la ville de part en part, rencontré les passagers du temps dans la parole ouverte et migrante. J’ai pris mes cliques et mes claques, quitté l’ex et suivi l’odeur du café sucré. De la rue Danforth, dans le quartier grec à la rue Beatrice, dans la Petite Italie, mon monde avait changé une nouvelle fois de langue, de saveurs, de spécialités. J’avais traversé la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest, passé de l’autre côté de la vallée de la rivière Don et de la rue Yonge, l’artère la plus longue au monde qui mène le regard jusque dans la taïga du bouclier canadien. Dans le même élan, j’allais plus au Sud, vers les quartiers populaires de Chine et d’Inde. Mes repères géographiques avaient opéré une rotation.

Avec mon imperméable vert ceinturé et mes semelles de vent, j’ai traversé la ville de part en part, rencontré les passagers du temps dans la parole ouverte et migrante. J’ai pris mes cliques et mes claques, quitté l’ex et suivi l’odeur du café sucré. De la rue Danforth, dans le quartier grec à la rue Beatrice, dans la Petite Italie, mon monde avait changé une nouvelle fois de langue, de saveurs, de spécialités. J’avais traversé la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest, passé de l’autre côté de la vallée de la rivière Don et de la rue Yonge, l’artère la plus longue au monde qui mène le regard jusque dans la taïga du bouclier canadien. Dans le même élan, j’allais plus au Sud, vers les quartiers populaires de Chine et d’Inde. Mes repères géographiques avaient opéré une rotation. J’avais la chance de travailler à l’Université de Toronto, un campus d’échanges aussi insolites que mes traversées nocturnes. J’étais peut-être à la croisée des chemins. La coïncidence voulut que le Web naisse à Genève alors que j’étais à Toronto pour en mesurer les effets ! Le monde académique faisait à l’instar des autres communautés, sa révolution informatique, accélérée par la possibilité d’une connection à l’échelle planétaire. Quelle serait la place des humanités dans cette promotion numérique sans limites ? La poésie y serait-elle entendue, lue, partagée ? Est-ce qu’on verrait les sciences surclasser les arts et les humanités ? l’anglais déborder les autres langues ? Si le médium était le message, l’enjeu serait les contenus pluriels, archipéliques, multilingues, diversifiés, opaques, éclatés, transhumanistes, rhizomatiques...

J’avais la chance de travailler à l’Université de Toronto, un campus d’échanges aussi insolites que mes traversées nocturnes. J’étais peut-être à la croisée des chemins. La coïncidence voulut que le Web naisse à Genève alors que j’étais à Toronto pour en mesurer les effets ! Le monde académique faisait à l’instar des autres communautés, sa révolution informatique, accélérée par la possibilité d’une connection à l’échelle planétaire. Quelle serait la place des humanités dans cette promotion numérique sans limites ? La poésie y serait-elle entendue, lue, partagée ? Est-ce qu’on verrait les sciences surclasser les arts et les humanités ? l’anglais déborder les autres langues ? Si le médium était le message, l’enjeu serait les contenus pluriels, archipéliques, multilingues, diversifiés, opaques, éclatés, transhumanistes, rhizomatiques...  Le réseau numérique s’avançait alors imperceptiblement dans son horizontalité, fixant un à-plat de connections on et off au plus près des êtres jusque dans les zones les plus reculées. Au fil du temps, la masse s’est amplifiée dans la verticalité (reliant l’individu à l’inconnu), et s’est densifiée dans une juxtaposition de correspondances entremêlées comme si l’artiste cherchait dans la superposition de couches, la plus récente (et visible) recouvrant les traces (en relief et peut-être fausses) des précédentes, la suprême impression d’une communication réussie.

Le réseau numérique s’avançait alors imperceptiblement dans son horizontalité, fixant un à-plat de connections on et off au plus près des êtres jusque dans les zones les plus reculées. Au fil du temps, la masse s’est amplifiée dans la verticalité (reliant l’individu à l’inconnu), et s’est densifiée dans une juxtaposition de correspondances entremêlées comme si l’artiste cherchait dans la superposition de couches, la plus récente (et visible) recouvrant les traces (en relief et peut-être fausses) des précédentes, la suprême impression d’une communication réussie.

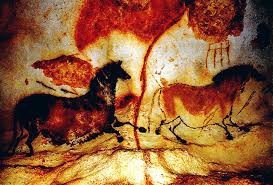

Un article paru le 22 novembre dans 24 Heures relate un fait divers représentatif d’une petite combine locale mais qui, en bout de course, reflète le mépris dans lequel on tient l’œuvre d’un artiste peintre : la fresque commandée en 1981 à Jean Lecoultre, pour l’inauguration du théâtre de l’Octogone à Pully, a été recouverte de plastique blanc 31 ans plus tard. Sur proposition de la directrice du théâtre, le syndic actuel, M. Gil Reichen, en charge des affaires culturelles, s’arroge le droit de faire recouvrir l’œuvre d’un plastique, sans doute pour être plus en phase avec les préoccupations actuelles ! Et tout cela s’est passé sans avertir l’artiste, qui habite à deux pas du théâtre, et sans en parler davantage aux pouvoirs politiques. Voilà qui rappelle les temps anciens où des « fous de Dieu » enduisaient de chaux les peintures dans les églises, au mépris des messages que les siècles précédents leur avaient transmis.

Un article paru le 22 novembre dans 24 Heures relate un fait divers représentatif d’une petite combine locale mais qui, en bout de course, reflète le mépris dans lequel on tient l’œuvre d’un artiste peintre : la fresque commandée en 1981 à Jean Lecoultre, pour l’inauguration du théâtre de l’Octogone à Pully, a été recouverte de plastique blanc 31 ans plus tard. Sur proposition de la directrice du théâtre, le syndic actuel, M. Gil Reichen, en charge des affaires culturelles, s’arroge le droit de faire recouvrir l’œuvre d’un plastique, sans doute pour être plus en phase avec les préoccupations actuelles ! Et tout cela s’est passé sans avertir l’artiste, qui habite à deux pas du théâtre, et sans en parler davantage aux pouvoirs politiques. Voilà qui rappelle les temps anciens où des « fous de Dieu » enduisaient de chaux les peintures dans les églises, au mépris des messages que les siècles précédents leur avaient transmis.

Un second volet de l’œuvre écrite de Vernet est aujourd’hui disponible, à l’Âge d’Homme, sous le beau titre de Noces à Ceylan.**

Un second volet de l’œuvre écrite de Vernet est aujourd’hui disponible, à l’Âge d’Homme, sous le beau titre de Noces à Ceylan.**