Par Pierre Béguin

Vivre d’abord, écrire ensuite donc. Car écrire vieux – pensais-je – devrait faciliter l’accès à la mort au moins autant qu’écrire jeune empêche l’accès à la vie. C’est ce que je décidai à 25 ans en observant, à New York, le ferry frappé sur son flanc des caractères exorbitants Manhattan Transfer traverser l’estuaire de l’Hudson. Un peu comme Monsieur-Tout-Le-Monde tendance bobo décide qu’il se mettra au golf lorsque l’âge et les limites de son corps lui interdiront toute autre activité sportive. Ou, plus flatteur, comme Joseph Conrad ou Hermann Melville, marins et aventuriers avant d’être écrivains…

![EnriqueVila[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/20961927.jpg) C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (ici). L’écrivain catalan dresse une liste aussi impressionnante que (presque) exhaustive des auteurs qui, après une entrée discrète ou fracassante dans le monde littéraire, ont renoncé à jamais à l’écriture pour diverses bonnes raisons ou prétextes fallacieux. Ecrire d’abord, vivre ensuite donc. Les trois exemples les plus représentatifs – parce que les plus radicaux – sont ceux de l’Américain Jerome David Salinger – qui publia quatre livres éblouissants entre 1951 (le fameux Catcher in the Rye) et 1963 avant d’observer 36 ans de silence et d’anonymat aussi absolus qu’obsessionnels – le Mexicain Juan Rulfo et, bien entendu, Arthur Rimbaud. Au point que ces trois auteurs sont devenus plus célèbres encore par leur silence que par leurs écrits. Arrêtons-nous un instant sur les cas exemplaires de Rimbaud et, surtout, de Juan Rulfo.

C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (ici). L’écrivain catalan dresse une liste aussi impressionnante que (presque) exhaustive des auteurs qui, après une entrée discrète ou fracassante dans le monde littéraire, ont renoncé à jamais à l’écriture pour diverses bonnes raisons ou prétextes fallacieux. Ecrire d’abord, vivre ensuite donc. Les trois exemples les plus représentatifs – parce que les plus radicaux – sont ceux de l’Américain Jerome David Salinger – qui publia quatre livres éblouissants entre 1951 (le fameux Catcher in the Rye) et 1963 avant d’observer 36 ans de silence et d’anonymat aussi absolus qu’obsessionnels – le Mexicain Juan Rulfo et, bien entendu, Arthur Rimbaud. Au point que ces trois auteurs sont devenus plus célèbres encore par leur silence que par leurs écrits. Arrêtons-nous un instant sur les cas exemplaires de Rimbaud et, surtout, de Juan Rulfo.

Rimbaud tout d’abord pour préciser que j’ai toujours éprouvé (j’éprouve toujours) quelques difficultés à adhérer vraiment à son œuvre. Rien à faire! Là où certains encensent leur sainteté, certains vers me paraissent artificiels. Et je n’eusse sans doute pas osé cet aveu sans la caution de Julien Gracq qui, à l’occasion du centenaire de Rimbaud, s’était élevé vigoureusement contre la stupide mythification du silence du poète. Vila-Matas (son narrateur) surenchérit fort opportunément : «Il se trouve par ailleurs que je suis le premier à démythifier toute cette sainteté insensée que l’on a si souvent attribuée à Rimbaud. Je ne puis oublier que celui qui disait "fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant" (une bien belle prise de position poétique) était ce même être mesquin qui, depuis l’Ethiopie, assurait : "Je ne bois que de l’eau, quinze francs par mois, tout est très cher. Je ne fume jamais."» Une précision qui exprime parfaitement ce sentiment d’artificialité que je ressens parfois à la lecture de Rimbaud. C’est peut-être ce qui arrive lorsqu’on écrit, malgré le génie d’Arthur, avant d’avoir vécu. Et peut-être ce qu’il ressentit lui-même tant son entreprise poétique, avant de devenir «la prairie à l’oubli livrée», contient sa propre condamnation et les traces de son futur silence. Le voyage dans les mots ne mène à rien. L’important est ailleurs, aux antipodes de ce qu’il appelle «l’histoire d’une de [ses] folies» qui l’amène à «trouver sacré le désordre de [son] esprit». Ainsi, loin d’une sacralisation de son silence, l’itinéraire de Rimbaud souligne davantage la désacralisation de son œuvre, voire de toute alchimie du verbe: «Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté». Le paradoxe de celui qui énonce son futur silence, c’est bien que, pour se taire, il lui faut parler.

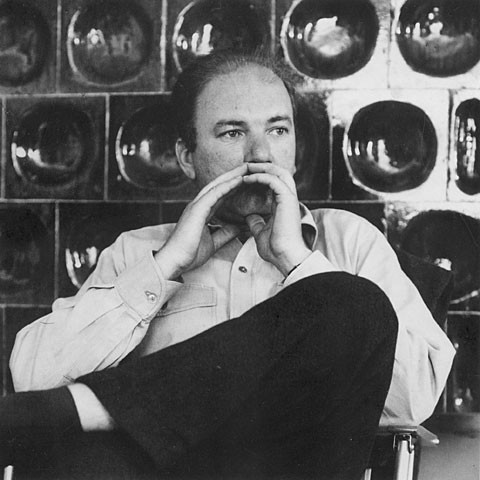

![rulfo[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/5311086.jpg) Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.

Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.

Ecrire et vivre. Pour le génie, peut-être…

par Jean-Michel Olivier

par Jean-Michel Olivier

![EnriqueVila[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/20961927.jpg) C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (

C’est précisément un personnage d’Hermann Melville, le scribe Bartleby (Bartleby the scrivener), l’anti aventurier par excellence, qui sert de symbole et de fil conducteur à l’excellent livre d’Enrique Vila-Matas Bartleby et compagnie, dont mon compère Alain Bagnoud a fait un compte-rendu dans blogres en mars dernier (![rulfo[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/5311086.jpg) Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs.

Moins original, moins tragique, le silence de Rulfo est tout autant mythifié. Un silence de trente ans durant lequel il retourne simplement à ses travaux d’archives à l’Institut National Indigéniste tout en s’adonnant à la photographie. Deux fulgurances seulement au milieu d’une vie à la Bartleby: à 36 ans, en 1953, il publie un recueil de nouvelles, El Llano en llamas (Le Llano en flammes), puis, deux ans plus tard, son chef-d’œuvre Pedro Paramo. Ensuite quelques scénarios tirés de son œuvre pour le cinéma, réunis plus tard sous le titre El Gallo de oro (le coq d’or), un roman annoncé qu’il n’écrira jamais (La Cordillera), et le mutisme définitif malgré la célébrité. Je me suis souvent demandé si son succès immédiat et fracassant n’était pas plus surprenant encore que son silence inexpliqué. El Llano en llamas le place d’emblée à la tête des lettres mexicaines avant que Pedro Paramo, – «la plus haute expression jamais atteinte par le roman mexicain» est-il écrit au dos de mon édition espagnole –, ne consacre universellement sa notoriété. La diffusion de ce petit roman fut énorme, ses traductions multiples, son retentissement mondial. Et pourtant rien à mon sens – et surtout pas sa complexité et sa technique narrative révolutionnaire – ne le disposait au succès populaire. La structure éclatée, le désordre chronologique délibéré, la dislocation des séquences temporelles, la juxtaposition des anticipations et des analepses place le lecteur en danger permanent de se perdre dans un monde de fantasmes. Une situation inconfortable qui l’inciterait à abandonner très vite un récit dont il perd sans cesse le fil. Le texte se donne en fait comme une suite décousue de voix fantomatiques, sans identité (tous les personnages sont morts), par lesquelles le héros, Juan Preciado (et le lecteur avec lui), reconstitue l’histoire de son père Pedro Paramo, le cacique du village, dominateur et cruel, qui l’avait abandonné dans son enfance (Juan Rulfo est orphelin a huit ans). Davantage encore que les grandes références romanesques traitant du thème du caciquisme, comme Moi le Suprême de paraguayen Augusto Roa Bastos, de L’Etincelle (Gracias por el fuego) de l’uruguyen Mario Benedetti, de L’Automne du patriarche du colombien Garcia Marquez, tous pourtant de facture plus classique, Pedro Paramo incarne la référence absolue de tous les Citizen Kane latino-américains. L’énigme Juan Rulfo s’inscrit donc entre succès surprenant et mystérieux silence. Enrique Vila-Matas rappelle que, pour justifier son mutisme, Rulfo prétextait non seulement la mort de son oncle Celerino qui lui dictait ses histoires mais aussi les fumeurs de marihuana: «Aujourd’hui, disait-il, même les fumeurs de marihuana publient des livres. Vous ne trouvez pas qu’il sort plein de livres bizarres un peu partout? Eh bien moi j’ai préféré garder le silence». Plus loin, il évoque une fable de Monterroso, un ami de Rulfo, Le plus sage Renard, en guise d’explication: «Il y est question d’un Renard bien content d’avoir écrit deux livres à succès. Les années passent sans qu’il ne publie rien d’autre. Les gens commencent à chuchoter, à se demander ce qui se passe, et lorsqu’ils tombent sur lui dans les coktails, vont le voir pour lui dire qu’il devrait recommencer à publier. Mais j’en ai déjà publié deux, répond, lassé, le Renard. Justement, ils sont très bons, répondent-ils, et c’est pour ça que tu devrais en sortir un autre. Le Renard n’en dit rien, mais pense qu’en réalité ils espèrent le voir publier un mauvais livre. Mais, pas Renard pour rien, il s’en garde bien». Il faut parfois toute une œuvre pour qu’émerge enfin un chef-d’œuvre, souvent beaucoup de livres médiocres ou inutiles pour en faire un acceptable. Ceux qui ont le génie ou la chance d’atteindre immédiatement l’objectif auraient bien tort d’insister, autant pour eux que pour leurs lecteurs. L’énigme Denervaud: une vieille femme a été assassinée près de Grandvaux en 2005. La police de Vevey enquête, aidée par un journaliste sensuel, amateur de femmes et de gastronomie.

L’énigme Denervaud: une vieille femme a été assassinée près de Grandvaux en 2005. La police de Vevey enquête, aidée par un journaliste sensuel, amateur de femmes et de gastronomie.

![Semprun[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/813940161.jpg) L’écriture ou la vie. C

L’écriture ou la vie. C « Qu’a-t-elle réussi à dire? Tout? Certainement pas, mais le plus important n’est pas là, elle a chanté comme elle devait. »

« Qu’a-t-elle réussi à dire? Tout? Certainement pas, mais le plus important n’est pas là, elle a chanté comme elle devait. » Et pour rythmer l’intrigue, il y a un mystère. Gianni, chef d’orchestre qui dirige cette messe en si (à laquelle participent ou assistent toutes ces femmes), Gianni, donc, a séduit une d’entre elles, lui a proposé d’abandonner sa famille, de partir avec lui, mais a finalement disparu seul, abandonnant tout pendant trois longues semaines, laissant derrière lui des drames et des interrogations. Trouvant aussi, au passage, on le découvre à la fin, une vérité.

Et pour rythmer l’intrigue, il y a un mystère. Gianni, chef d’orchestre qui dirige cette messe en si (à laquelle participent ou assistent toutes ces femmes), Gianni, donc, a séduit une d’entre elles, lui a proposé d’abandonner sa famille, de partir avec lui, mais a finalement disparu seul, abandonnant tout pendant trois longues semaines, laissant derrière lui des drames et des interrogations. Trouvant aussi, au passage, on le découvre à la fin, une vérité. par Jean-Michel Olivier

par Jean-Michel Olivier