Génération béate

par Jean-Michel Olivier

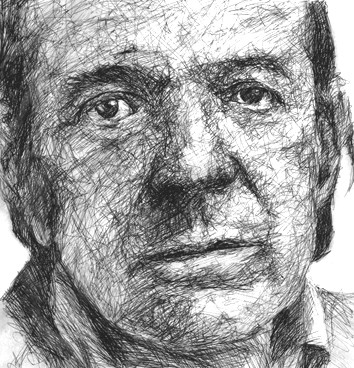

Avant eux, à Paris, il y a eu les existentialistes, qui mélangeaient le jazz et la philosophie dans les caves de Saint-Germain-des-Près. On refaisait le monde en rêvant de révolutions, ici et maintenant, de justice et de liberté. Après eux, il y a eu les zazous, les beatniks, les hippies, les punks, les grunges, inspirés par Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana. Entre les deux, marquée par Sartre et Camus, il y a eu la Beat Generation, mouvement initié par un petit groupe de poètes américains en rupture, parmi lesquels Allen Ginsberg, William Burroughs et, bien sûr, le ténébreux Jack Kerouac, auteur de Sur la Route*, le roman qui lança véritablement la mode beat dès sa sortie en 1957. Plus encore qu'un mouvement littéraire, il faudrait parler de phénomène sociologique. Au début des années 50, on voit apparaître des films avec Marlon Brandon et James Dean, mettant en scène des personnages de rebelles. En musique, Elvis Presley invente le rock 'n roll. Et en littérature, Kerouac, Québécois d'origine bretonne, publie un livre culte qui poussera des milliers de jeunes gens à prendre la route, comme Dean Moriarty et Sal Paradise, les héros du roman.

Avant eux, à Paris, il y a eu les existentialistes, qui mélangeaient le jazz et la philosophie dans les caves de Saint-Germain-des-Près. On refaisait le monde en rêvant de révolutions, ici et maintenant, de justice et de liberté. Après eux, il y a eu les zazous, les beatniks, les hippies, les punks, les grunges, inspirés par Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana. Entre les deux, marquée par Sartre et Camus, il y a eu la Beat Generation, mouvement initié par un petit groupe de poètes américains en rupture, parmi lesquels Allen Ginsberg, William Burroughs et, bien sûr, le ténébreux Jack Kerouac, auteur de Sur la Route*, le roman qui lança véritablement la mode beat dès sa sortie en 1957. Plus encore qu'un mouvement littéraire, il faudrait parler de phénomène sociologique. Au début des années 50, on voit apparaître des films avec Marlon Brandon et James Dean, mettant en scène des personnages de rebelles. En musique, Elvis Presley invente le rock 'n roll. Et en littérature, Kerouac, Québécois d'origine bretonne, publie un livre culte qui poussera des milliers de jeunes gens à prendre la route, comme Dean Moriarty et Sal Paradise, les héros du roman.

Bien sûr, cette quête de soi dans le voyage n'est pas nouvelle. En Occident, elle commence avec les aventures d'Ulysse qui erre pendant dix ans en Méditerranée avant de retrouver son île et son épouse. Mais avec Kerouac, l'exploration du monde n'est pas seulement géographique : elle est quête de sens et de sensations fortes, d'expériences nouvelles. Beat, en anglais, signifie à la fois battu, perdu, rythmé (on le retrouve dans Beatles et beatniks). En français, il ouvre les portes de la béatitude, qui doit nécessairement arriver à la fin de la quête. Mais cette béatitude s'obtient par toute sorte de dérèglements et d'excès : drogues, alcool, frénésie sexuelle, etc. C'est dire qu'elle n'est pas sans danger. Pour soi, comme pour les autres. D'ailleurs les héros de la Beat Generation n'ont pas fait de vieux os : Jack Kerouac meurt à 47 ans, en 1969, des suites de son alcoolisme. Son compère (et idole) Neal Cassady meurt à 42 ans après une nuit d'excès. D'autres « rebelles sans cause » n'ont pas une fin plus glorieuse.

Bien sûr, cette quête de soi dans le voyage n'est pas nouvelle. En Occident, elle commence avec les aventures d'Ulysse qui erre pendant dix ans en Méditerranée avant de retrouver son île et son épouse. Mais avec Kerouac, l'exploration du monde n'est pas seulement géographique : elle est quête de sens et de sensations fortes, d'expériences nouvelles. Beat, en anglais, signifie à la fois battu, perdu, rythmé (on le retrouve dans Beatles et beatniks). En français, il ouvre les portes de la béatitude, qui doit nécessairement arriver à la fin de la quête. Mais cette béatitude s'obtient par toute sorte de dérèglements et d'excès : drogues, alcool, frénésie sexuelle, etc. C'est dire qu'elle n'est pas sans danger. Pour soi, comme pour les autres. D'ailleurs les héros de la Beat Generation n'ont pas fait de vieux os : Jack Kerouac meurt à 47 ans, en 1969, des suites de son alcoolisme. Son compère (et idole) Neal Cassady meurt à 42 ans après une nuit d'excès. D'autres « rebelles sans cause » n'ont pas une fin plus glorieuse.

Mais brûler ne vaut-il pas toujours mieux que durer ?

Un film, tiré du roman de Kerouac, et un livre de Jean-François Duval nous invitent à replonger dans ce mouvement qui a marqué tant de routards et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier ou encore Bob Dylan). Le film, d'abord, signé Walter Salles, est une adaptation trop sage du roman, qui ne rend pas justice à la folie de l'écriture de Kerouac. En revanche, le livre de Duval**, qui se présente comme une enquête policière, est passionnant.

Un film, tiré du roman de Kerouac, et un livre de Jean-François Duval nous invitent à replonger dans ce mouvement qui a marqué tant de routards et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier ou encore Bob Dylan). Le film, d'abord, signé Walter Salles, est une adaptation trop sage du roman, qui ne rend pas justice à la folie de l'écriture de Kerouac. En revanche, le livre de Duval**, qui se présente comme une enquête policière, est passionnant.  L'auteur a retrouvé, au fil des ans, tous les protagonistes, proches ou lointains, de Sur la Route, qu'il a interviewés longuement : la femme de Cassady, la petite amie de Kerouac, Ginsberg, le prophète du LSD Timothy Leary, etc. Il livre un document exceptionnel sur cette génération perdue qui n'a pas fini de fasciner le monde.

L'auteur a retrouvé, au fil des ans, tous les protagonistes, proches ou lointains, de Sur la Route, qu'il a interviewés longuement : la femme de Cassady, la petite amie de Kerouac, Ginsberg, le prophète du LSD Timothy Leary, etc. Il livre un document exceptionnel sur cette génération perdue qui n'a pas fini de fasciner le monde.

·* Jack Kerouac, Sur la Route, Folio.

** Jean-François Duval, Kerouac et la Beat Generation, PUF, 2012.

C'est un problème. Seul l'amour pourrait excuser leurs débordements. Comment faire ensuite ? Le duc s'en sort en l'entreprenant une deuxième fois. Comme s'il n'y pouvait tenir, que ses charmes à elles étaient irrésistibles.

C'est un problème. Seul l'amour pourrait excuser leurs débordements. Comment faire ensuite ? Le duc s'en sort en l'entreprenant une deuxième fois. Comme s'il n'y pouvait tenir, que ses charmes à elles étaient irrésistibles.

Éblouissement, ensuite, d'un style unique dans la littérature française : ni relation de voyage au sens strict, ni récit purement imaginaire, ces deux livres nous proposent un tableau sensuel des impressions laissées par les lieux, les personnes, les événements rencontrés. L'écriture, déjà saluée par Malraux en 1974, est flamboyante, pleine de couleurs, d'odeurs, de saveurs insolites. Un éblouissement.

Éblouissement, ensuite, d'un style unique dans la littérature française : ni relation de voyage au sens strict, ni récit purement imaginaire, ces deux livres nous proposent un tableau sensuel des impressions laissées par les lieux, les personnes, les événements rencontrés. L'écriture, déjà saluée par Malraux en 1974, est flamboyante, pleine de couleurs, d'odeurs, de saveurs insolites. Un éblouissement. Muriel Cerf est décédée d'un cancer il y a dix jours. Aucun journal, en Suisse, n'en a parlé. Injustice scandaleuse, mais qui n'étonne personne, quand on connaît la presse de ce pays. Pourtant, elle a donné à la littérature française ses plus belles pages et incité de nombreux écrivains à partir sur ses traces. Elle a publié une trentaine de livres, essais et romans. Parmi les plus connus, citons Une passion (1981), hommage à Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou encore Ils ont tué Vénus Ladouceur (éditions du Rocher, 2000).

Muriel Cerf est décédée d'un cancer il y a dix jours. Aucun journal, en Suisse, n'en a parlé. Injustice scandaleuse, mais qui n'étonne personne, quand on connaît la presse de ce pays. Pourtant, elle a donné à la littérature française ses plus belles pages et incité de nombreux écrivains à partir sur ses traces. Elle a publié une trentaine de livres, essais et romans. Parmi les plus connus, citons Une passion (1981), hommage à Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, ou encore Ils ont tué Vénus Ladouceur (éditions du Rocher, 2000). Les Himalayas, on les sent près, sans les voir. L'air de la nuit nous saoule de bouffées d'herbe humide. Les temples luisent sous la lune, recourbent les pointes dorées de leurs triples étages au milieu d'une mer de tuiles. De Katmandou, on ne distingue que le forme des toits qui lui donne déjà l'aspect d'une vraie cité asiatique, aussi différente des cités indiennes que des villes géantes d'Amérique. On respire l'haleine qui monte du fleuve proche, les parfums de santal brûlé dans les rues, le souffle glacé de la montagne, en écoutant les cloches des temples, les klaxons des voitures, les tintements des bicyclettes, imaginant le théâtre grouillant derrière les rideaux de la nuit; allongées sur la terrasse dans le châle de Coulino, ouvrant des yeux énormes, cherchant à deviner ce qui se passe en bas, on prend le pouls de cette ville nouvelle, on résiste à l'envie que l'on a d'y plonger, on préfère l'écouter, la respirer, la rêver, la plus belle la plus inquiétante, la plus légendaire, le décor le plus fou pour des dieux déguisés en hommes, de toute une mythologie vivante. Le taureau de Nandin doit crotter sur la place du marché, Krishna faire du marché noir, Jésus et Judas se balader dans les sentiers en robe blanche, le meilleur haschisch du monde pousser dans des pots, banal comme un géranium en France. Coulino, on en plantera un dans le jardin de notre maison, on le laissera grandir jusqu'au ciel et on grimpera dessus pour atteindre le sommet de L'Himalchuli et y planter un drapeau noir. Coulino ?

Les Himalayas, on les sent près, sans les voir. L'air de la nuit nous saoule de bouffées d'herbe humide. Les temples luisent sous la lune, recourbent les pointes dorées de leurs triples étages au milieu d'une mer de tuiles. De Katmandou, on ne distingue que le forme des toits qui lui donne déjà l'aspect d'une vraie cité asiatique, aussi différente des cités indiennes que des villes géantes d'Amérique. On respire l'haleine qui monte du fleuve proche, les parfums de santal brûlé dans les rues, le souffle glacé de la montagne, en écoutant les cloches des temples, les klaxons des voitures, les tintements des bicyclettes, imaginant le théâtre grouillant derrière les rideaux de la nuit; allongées sur la terrasse dans le châle de Coulino, ouvrant des yeux énormes, cherchant à deviner ce qui se passe en bas, on prend le pouls de cette ville nouvelle, on résiste à l'envie que l'on a d'y plonger, on préfère l'écouter, la respirer, la rêver, la plus belle la plus inquiétante, la plus légendaire, le décor le plus fou pour des dieux déguisés en hommes, de toute une mythologie vivante. Le taureau de Nandin doit crotter sur la place du marché, Krishna faire du marché noir, Jésus et Judas se balader dans les sentiers en robe blanche, le meilleur haschisch du monde pousser dans des pots, banal comme un géranium en France. Coulino, on en plantera un dans le jardin de notre maison, on le laissera grandir jusqu'au ciel et on grimpera dessus pour atteindre le sommet de L'Himalchuli et y planter un drapeau noir. Coulino ?

Il faudrait ajouter : un mythe suisse, tant les valeurs qu’elle incarne (pureté, authenticité, amour de la nature) semblent être celles de ce pays.

Il faudrait ajouter : un mythe suisse, tant les valeurs qu’elle incarne (pureté, authenticité, amour de la nature) semblent être celles de ce pays.

Miracle ! Grâce à Heidi, cet ange perdu parmi les hommes, Clara retrouvera l’usage de ses jambes et pourra marcher à nouveau !

Miracle ! Grâce à Heidi, cet ange perdu parmi les hommes, Clara retrouvera l’usage de ses jambes et pourra marcher à nouveau ! À la suite de Wissmer (photo de gauche), nous relisons Heidi d’un œil neuf, et souvent ironique (Heidi est une parfaite Putzfrau,

À la suite de Wissmer (photo de gauche), nous relisons Heidi d’un œil neuf, et souvent ironique (Heidi est une parfaite Putzfrau,

D'autres lecteurs, moins raffinés peut-être, n'y comprenaient rien, perdaient leurs repères et étaient agacés. Le cadre, la temporalité, l'onomastique des romans sont volontairement brouillés. Le cycle a pour décor la ville de La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est pas évident à saisir. Les noms, par exemple, mêlent patronymes anglais et français.

D'autres lecteurs, moins raffinés peut-être, n'y comprenaient rien, perdaient leurs repères et étaient agacés. Le cadre, la temporalité, l'onomastique des romans sont volontairement brouillés. Le cycle a pour décor la ville de La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est pas évident à saisir. Les noms, par exemple, mêlent patronymes anglais et français.

éguin

éguin