Les écrivains ne meurent jamais

par Jean-Michel Olivier

Je dois vous avouer que 80% des livres que je lis me tombent des mains (un peu plus, concernant la littérature romande). Autofictions poussives, confessions pleurnichardes, polars mal ficelés, romans qui sonnent creux, best-sellers confits de niaiserie : la liste serait trop longue à établir.

« On publie trop, disait Jacques Chessex. Mais l'on n'écrit pas assez. »

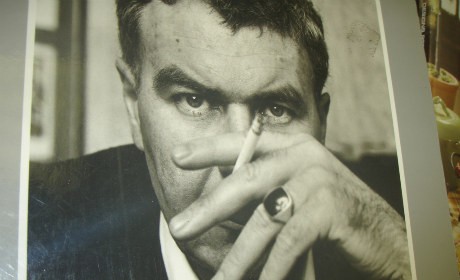

Pourtant, la littérature a d'autres trésors à offrir. Jim Harrison par exemple (1937-2016), qui vient de nous quitter, après une vie passée à boire et à écrire, à faire ripaille et à pêcher le saumon, à aimer les femmes et les Indiens, du Michigan (où il est né) à l'Arizona (où il est mort). Une œuvre d'une sauvagerie essentielle, d'une liberté totale, d'une soif de vivre communicative. Il faut relire d'urgence La Route du retour ou Entre chien et loup, ou encore son autobiographie En marge (saluons, au passage, le talent de son inégalable traducteur, Brice Matthieussent, qui a su rendre la langue rude et burinée de l'auteur).

Pourtant, la littérature a d'autres trésors à offrir. Jim Harrison par exemple (1937-2016), qui vient de nous quitter, après une vie passée à boire et à écrire, à faire ripaille et à pêcher le saumon, à aimer les femmes et les Indiens, du Michigan (où il est né) à l'Arizona (où il est mort). Une œuvre d'une sauvagerie essentielle, d'une liberté totale, d'une soif de vivre communicative. Il faut relire d'urgence La Route du retour ou Entre chien et loup, ou encore son autobiographie En marge (saluons, au passage, le talent de son inégalable traducteur, Brice Matthieussent, qui a su rendre la langue rude et burinée de l'auteur).

Parmi les auteurs essentiels, il faut relire aussi Violette Leduc (1907-1972) — peut-être la plus grande « écrivaine » française du XXe siècle.  Un style unique, une langue ciselée, une douleur qui transforme chaque phrase en flux poétique. Je relisais ces jours-ci L'Affamée, ce bref roman où Violette Leduc raconte son amour pour Simone de Beauvoir : amour, admiration, attirance — aimantation plutôt. On n'a rien écrit de plus fort sur le sujet. À part, bien sûr, L'Asphyxie ou La Bâtarde, ces chefs-d'œuvres absolus.

Un style unique, une langue ciselée, une douleur qui transforme chaque phrase en flux poétique. Je relisais ces jours-ci L'Affamée, ce bref roman où Violette Leduc raconte son amour pour Simone de Beauvoir : amour, admiration, attirance — aimantation plutôt. On n'a rien écrit de plus fort sur le sujet. À part, bien sûr, L'Asphyxie ou La Bâtarde, ces chefs-d'œuvres absolus.

Pâques est le temps d l'espoir. Les écrivains ne meurent jamais.

* Jim Harrison, Entre chien et loup, La Route du retour, En marge, Éditions 10/18.

** Violette Leduc, L'Affamée, L'Asphyxie (Folio) et La Bâtarde (L'Imaginaire, Gallimard)

Avant eux, à Paris, il y a eu les existentialistes, qui mélangeaient le jazz et la philosophie dans les caves de Saint-Germain-des-Près. On refaisait le monde en rêvant de révolutions, ici et maintenant, de justice et de liberté. Après eux, il y a eu les zazous, les beatniks, les hippies, les punks, les grunges, inspirés par Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana. Entre les deux, marquée par Sartre et Camus, il y a eu la Beat Generation,

Avant eux, à Paris, il y a eu les existentialistes, qui mélangeaient le jazz et la philosophie dans les caves de Saint-Germain-des-Près. On refaisait le monde en rêvant de révolutions, ici et maintenant, de justice et de liberté. Après eux, il y a eu les zazous, les beatniks, les hippies, les punks, les grunges, inspirés par Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana. Entre les deux, marquée par Sartre et Camus, il y a eu la Beat Generation, Bien sûr, cette quête de soi dans le voyage n'est pas nouvelle. En Occident, elle commence avec les aventures d'Ulysse qui erre pendant dix ans en Méditerranée avant de retrouver son île et son épouse. Mais avec Kerouac, l'exploration du monde n'est pas seulement géographique : elle est quête de sens et de sensations fortes, d'expériences nouvelles. Beat

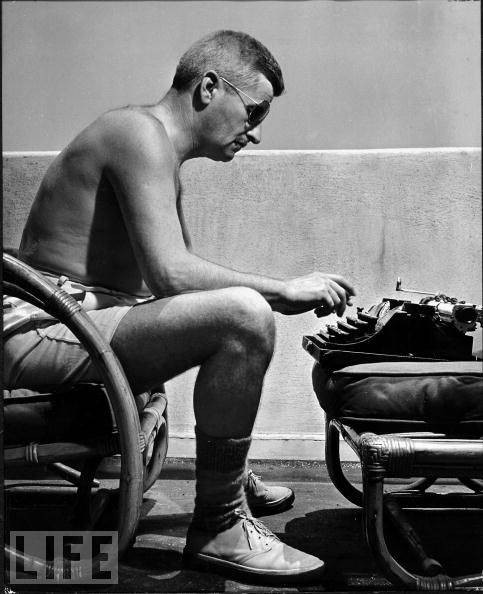

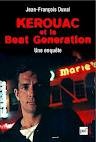

Bien sûr, cette quête de soi dans le voyage n'est pas nouvelle. En Occident, elle commence avec les aventures d'Ulysse qui erre pendant dix ans en Méditerranée avant de retrouver son île et son épouse. Mais avec Kerouac, l'exploration du monde n'est pas seulement géographique : elle est quête de sens et de sensations fortes, d'expériences nouvelles. Beat Un film, tiré du roman de Kerouac, et un livre de Jean-François Duval nous invitent à replonger dans ce mouvement qui a marqué tant de routards et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier ou encore Bob Dylan). Le film, d'abord, signé Walter Salles, est une adaptation trop sage du roman, qui ne rend pas justice à la folie de l'écriture de Kerouac. En revanche, le livre de Duval**, qui se présente comme une enquête policière, est passionnant.

Un film, tiré du roman de Kerouac, et un livre de Jean-François Duval nous invitent à replonger dans ce mouvement qui a marqué tant de routards et d'écrivains (dont Nicolas Bouvier ou encore Bob Dylan). Le film, d'abord, signé Walter Salles, est une adaptation trop sage du roman, qui ne rend pas justice à la folie de l'écriture de Kerouac. En revanche, le livre de Duval**, qui se présente comme une enquête policière, est passionnant.  L'auteur a retrouvé, au fil des ans, tous les protagonistes, proches ou lointains, de Sur la Route

L'auteur a retrouvé, au fil des ans, tous les protagonistes, proches ou lointains, de Sur la Route