Au bout du fil, la voix du spectre. Profonde, presque masculine, affable : « Venez dans une heure, j’aurai tout mon temps. »

Je remontais la côte est des Etats-Unis. C’était à mi-hauteur du Main, juste après un repas gargantuesque de lobsters, que m’était revenu à l’esprit l’existence de l’écrivaine, sur la presqu’île de Mounts Deserts. Elle ne figurait pas dans l’annuaire. Je l’avais finalement trouvée sous le nom de son amante et traductrice, Misses Frick.

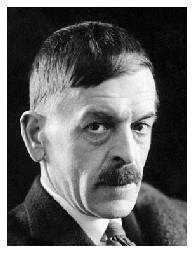

Quand je suis arrivé devant « Petite plaisance », bâtisse de bois blanc style ma petite maison au Canada, une vieille femme était en train de congédier sa manucure. Petite, voûtée, affublée d’un fichu jeté à la hâte sur ses épaules, elle ressemblait à ma concierge. Mais à sa seule façon de m’inviter à entrer, un subjonctif imparfait dans la phrase, j’ai su que c’était Marguerite Yourcenar, l’unique, la fille de châtelain belge.

Elle évoluait, gracile, parmi ses meubles anciens, ses tapis d’orient et ses gravures de Piranèse avec une autorité naturelle, une noblesse et une grâce ataviques. On le sentait immédiatement : aucun effet décoratif, dans ses objets ; chacun d’eux, ramené le plus souvent de l’étranger, faisait sens. Exactement comme ses paroles, choisies selon des critères allant bien au-delà de la seule communication. J’étais face à un sphinx que le soleil lui-même, au zénith, hésitait à déranger dans ses considérations graves.

Comme je venais d’Europe, elle me demanda avec empressement des nouvelles du continent. En particulier, où en était l’écologie là-bas ; ici, aux Etats-Unis où l’écrivaine militait, la situation était positivement catastrophique. Elle me félicita de voyager, me rappelant la phrase de Maître Eckart qu’elle avait citée dans L’œuvre au Noir :

«Le monde est une prison. Comment être assez fou pour mourir avant d’en avoir fait le tour ? »

Elle m’encouragea à lire Michima et à me rendre aussitôt au Japon : là-bas et nulle part ailleurs, selon son expérience, se rejoignaient le dehors et le dedans. Enfin, elle sembla se souvenir que j’étais venu pour elle. Avec un sourire d’iguane, elle s’enquerra : « Que voulez-vous savoir ? »

Par le menu, elle épancha ma soif juvénile de tout connaître de la vie d’une écrivaine, n’esquivant ou ne méprisant aucune question. Elle me détailla son emploi du temps, m’expliqua comment, dans un avion qui la conduisait au Japon elle avait décidé de « dire bonsoir » à la machine pour revenir à la bonne vieille plume. Hiératique, elle n’en autorisait pas moins son interlocuteur à pénétrer son intimité, consciente qu’elle révélait bien plus qu’elle-même.

Elle craignait, le mot est faible, mais à tort heureusement, de ne pas disposer d’assez de temps vu son âge pour achever le roman qu’elle avait en chantier, Quoi ? l’éternité. Et nous enchaînâmes le plus naturellement du monde sur la mort qu’elle envisageait avec sa sérénité de sage écologiste, éprouvant même, les yeux tournés souvent vers le portrait de l’empereur Adrien, contre le mur de son bureau, une fascination à l’idée que nos molécules rejoignent le grand cosmos pour s’y fondre éternellement.

Nous avons eu un unique échange épistolaire. Après réception de l’article, elle m’écrivit pour me remercier de l’« une des meilleures et des plus simples entrevues qui aient été faites avec moi. » Dans une lettre posthume, publiée au Journal de Genève une semaine après sa mort, je lui dis ma tristesse et celle de tant d’autres d’avoir perdu un sphinx qui prédisait aussi bien le passé que l’avenir, ce qui, à ses yeux revenait au même.

Quand il m’arrive de penser à elle, je l’entends m’avouer son drame d’avoir perdu, deux ans auparavant, sa compagne de toujours, grâce à qui je l’avais rencontrée. Plus elle allait, plus elle réalisait le prix de l’amitié. Surtout, répondant à ma question de savoir quelle était la plus grande difficulté du métier d’écrivain, elle m’avait confié ceci qui me resterait pour toujours :

« Misses Frick était mon unique lectrice véritable. Elle me lisait avec l’œil complice de l’amie et de la critique. C’est ce qu’il y a de plus difficile à trouver, pour un écrivain: un ami non seulement capable de vous lire - mais de le faire sans arrière pensée, sans concurrence ! Certains écrivains cherchent cela toute leur vie ! Pensez-y, jeune homme si, comme je le pressens, vous deviez écrire. Et puis ceci encore, si je devais avoir raison : Comme romancier, ne haïssez aucun de vos personnages. Aimez-les comme le père que vous en serez, jusqu’au dernier.»

Serge Bimpage

(texte à paraître dans "Rencontres", éditions de L'Aire, à l'occasion du Salon du Livre 2008)

PAR ANTONIN MOERI

PAR ANTONIN MOERI