Par Pierre Béguin

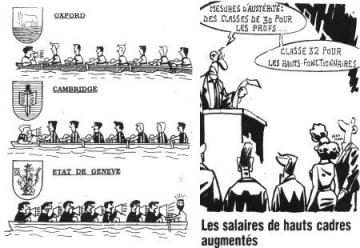

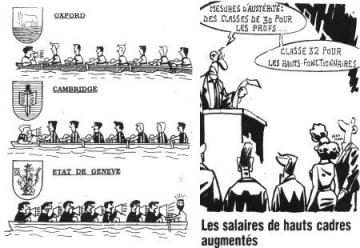

J’ai pensé à ces deux caricatures, datant certes de 1993 mais dont la pertinence reste plus que jamais d’actualité, en apprenant que le projet de Charles Beer de nommer 100 directeurs à l’école primaire (plus 100 secrétaires!) allait devenir effectif dès la rentrée de septembre. Cette décision s’inscrit dans la regrettable tradition des mesures essentiellement structurelles plutôt que pédagogiques, plus politiques qu’efficientes, et dont le principal effet, en fin de compte, est d’augmenter la (sur)charge pondérale administrative et d’alimenter la graisse souvent inutile d’une hiérarchie pléthorique croulant sous le travail que, parfois, elle s’invente (l’administration créant ses propres besoins aussi sûrement que n’importe quel réflexe consumériste). Surcharge nourrie également par tous les «déchargés de cours» venant grossir des commissions alibis ou des pseudo groupes de recherche. Autant de calories superflues dont ne souffrent pas les autres cantons. Car il n’est nul besoin d’être expert en la matière pour comprendre que 100 instituteurs (trices) supplémentaires eussent davantage contribué à améliorer l’enseignement primaire en diminuant les effectifs de classe et en soulageant, par là-même, des enseignants qui, eux, croulent sous le travail qu’ils ne s’inventent pas. Mais nos politiciens, par paresse, incompétence, naïveté ou opportunisme, continuent de penser que des réformes structurelles vont, par enchantement, modifier de facto le fond des choses.

Bizarrement (une libérale étant normalement plus prompte à «dégraisser le mammouth», voire à le rendre exsangue, qu’à l’engraisser), c’est à Martine Brunschwick-Graf que nous devons ce gonflement de la hiérarchie en proportion inverse des coupes effectuées sur le terrain (car les restrictions budgétaires impliquent qu’on taille dans les muscles ce qu’on ajoute à la graisse, de préférence dans ceux du Collège, cette «filière de privilégiés»). Mais il s’agissait alors de surmonter le traumatisme des grèves et manifestations, qui avaient émaillé les premières restrictions budgétaires à l’automne 1992 et au printemps 1993, en «domptant les enseignants» (l’expression, politiquement très incorrecte et relayée sur les manchettes des journaux, est de Martine Brunschwick-Graf elle-même) par une armée de généraux aux fouets vifs et acérés, édictant des mesures propres à étouffer toutes velléités revendicatrices (par exemple, encouragement à la retraite anticipée – les jeunes enseignants étant plus soumis car non nommés ou en cours de nomination – systématisation des maîtres voltigeurs pour détruire la culture d’établissement, commissions alibis, etc.). Avec succès, il faut bien l’admettre. Battus, traités de paresseux, voire de parasites honteux par une presse agressive et, alors, entièrement aux mains des annonceurs des milieux immobiliers, les enseignants ont appris à se taire et à cultiver leur jardin pédagogique à la plus grande satisfaction des autorités qui se réjouissent d’une mer calme sans se demander ce qui pourrait gronder dans ses profondeurs (merci à Vercors pour cette métaphore). Que les enseignants et les directions d’établissement se taisent et se contentent de fonctionner! (Il est curieux que ceux-là même qui reprochent aux employés de la fonction publique de seulement «fonctionner» soient les premiers à tout faire pour en instaurer ou en perpétuer les conditions.) La plus grande surdité de Charles Beer est de n’avoir pas entendu – ou d’avoir fait semblant d’entendre – cette demande de dialogue de la part des enseignants. Cette erreur pourrait lui coûter cher lors des élections de l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, les dégâts en termes de démission, d’asphyxie ou de grogne furent – et sont encore – énormes. Les départs en retraite anticipée sont de plus en plus nombreux sous l’œil d’une hiérarchie et de politiciens qui semblent se contenter d’observer cet exode massif vers la terre promise, le cas échéant de prendre des mesures pour enrayer le phénomène en supprimant toute aide à la retraite anticipée, sans jamais se poser la seule question intelligente: les raisons de cette subite désaffection.

Une hiérarchie devenue, avec le temps, aussi hautaine qu’autiste et qui, si elle a perdu tout contact avec sa base, n’en pas pour autant perdu ses réflexes autoritaires. Ainsi, à la suite de l’article d’Alain Jaquemoud, publié dans ce blog mercredi dernier, elle s’est très rapidement manifestée en s’interrogeant sur le devoir de réserve, aux contours très flous – et dont on se demande s’il n’est pas qu'une manière élégante d'éviter le mot «censure» –, et les limites d’expression attendues des enseignants. Une intervention suffisante pour semer le doute dans l’esprit des professeurs, auteurs des deux articles parus récemment dans ce blog. En ce sens, réagissant vendredi dernier sur Léman bleu, dans «Genève à chaud», à ces prises de position, Pascal Décaillet expliquait l’absence de Claude Duverney par l’innocente formule «qui n’est pas disponible aujourd’hui». Personne n’est dupe, à commencer par le journaliste qui le fait savoir clairement aujourd’hui dans la Tribune. Cette absence est en réalité motivée par la crainte de transgresser ce fameux devoir de réserve par lequel la parole de l’enseignant est systématiquement confisquée (Alain Jaquemoud, contacté deux jours plus tôt par le même Pascal Décaillet, a lui aussi décliné l’offre pour les mêmes raisons). Et voilà comment Jean Romain, dont la parole, elle, s’autorise de son statut de Président de l’ARLE, est venu à leur place. Il est tout de même regrettable que la voix des hommes de terrain, ceux qui connaissent le mieux les problèmes pour les affronter quotidiennement, ne puisse s’exprimer – toute sensibilité et opinion confondues – qu’au travers des canaux politiques, syndicaux ou associatifs, pour nécessaires qu’ils soient par ailleurs. Regrettable également que leurs velléités «d’insoumission» soient immédiatement récupérées, comme pour mieux y mettre fin, par le traditionnel débat entre Charles Beer et le représentant de l’ARLE. Un débat dont il ne faudra pas attendre grand-chose. A moins que Pascal Décaillet évite de se laisser entraîner dans la géométrie des courbes si chères au chef de l’Instruction Publique, dans la langue de bois, voire dans les platitudes préélectorales, le culte de l’image ou l’étalage des ego.

Pour notre part, persuadé que ce n’est pas la boîte de Pandore que les autorités libéreraient en donnant enfin la parole aux professeurs – et en les écoutant vraiment –, mais les énergies indispensables au bon fonctionnement de l’Institution, nous persistons dans l’idée que le 450ème anniversaire du Collège de Genève, pour qu’il fasse vraiment sens au-delà des festivités attendues, des plates-formes officielles ou des opportunismes politiques (2009 est année électorale), doit être l’occasion d’un véritable débat citoyen sur l’enseignement. Modestement, ce blog, entre autres intentions, a aussi pour projet d’y contribuer. Cette conclusion tient lieu d’avis…

ges différents, monologues de tons variés, rapports officiels et documents administratifs. Une mosaïque de récits qui concourent efficacement au suspense de l'affaire, et montrent tout le talent d'un auteur qui adopte à chaque fois une forme liée au contenu.

ges différents, monologues de tons variés, rapports officiels et documents administratifs. Une mosaïque de récits qui concourent efficacement au suspense de l'affaire, et montrent tout le talent d'un auteur qui adopte à chaque fois une forme liée au contenu.  Je ne connaissais pas l’existence de Christophe Donner jusqu’au jour où, dans une bonne librairie, je tombe sur un petit livre à couverture noire, dont le titre a retenu mon attention Contre l’imagination. J’aime les pamphlets, car celle ou celui qui en écrit n’est pas habité par la honte, mais par la colère. Notre auteur cherche une réponse à cette question Comment peut-on, en art, se satisfaire de la distraction du public ?

Je ne connaissais pas l’existence de Christophe Donner jusqu’au jour où, dans une bonne librairie, je tombe sur un petit livre à couverture noire, dont le titre a retenu mon attention Contre l’imagination. J’aime les pamphlets, car celle ou celui qui en écrit n’est pas habité par la honte, mais par la colère. Notre auteur cherche une réponse à cette question Comment peut-on, en art, se satisfaire de la distraction du public ?

Bu un café vendredi passé avec Jean Chauma.

Bu un café vendredi passé avec Jean Chauma.

Pierluigi Fachinotti, médecin à Genève, avait comme projet de « tenter de raconter une histoire qui dise le parcours d’hommes et de femmes qui se débattent dans les liens invisibles du passé. »

Pierluigi Fachinotti, médecin à Genève, avait comme projet de « tenter de raconter une histoire qui dise le parcours d’hommes et de femmes qui se débattent dans les liens invisibles du passé. » Comment lire Jean-Marc Lovay ? De diverses méthodes que j’ai éprouvées, il ressort que ce qui fonctionne le mieux, c’est de se laisser porter. Comme si on descendait un fleuve à son rythme à lui.

Comment lire Jean-Marc Lovay ? De diverses méthodes que j’ai éprouvées, il ressort que ce qui fonctionne le mieux, c’est de se laisser porter. Comme si on descendait un fleuve à son rythme à lui.