Par Alain Bagnoud

Après avoir lu son recueil de nouvelles, Tam tam d’Eden, j’ai posé à notre ami Antonin Moeri quelques questions qui ont suscité ses réflexions. Voici donc, dans l’ordre, ces questions et la réponse d’Antonin.

1) « Tam-tam d'Eden » est annoncé comme un recueil de nouvelles. Or, les textes qui le composent ne suivent pas le modèle canonique du genre (un seul événement important advient, tout est concentré sur lui, ou sur une chute finale), si bien qu'on peut s'interroger sur la pertinence de cette désignation. Certains sont des enquêtes sur des personnages, d'autres des tranches de vie, d'autres des expériences que subit le narrateur, dans lesquelles il se met à l'écoute des événements, disponible à ce qui lui arrive... Est-ce que la question du genre (celui de la nouvelle, ici) et celle du modèle t'intéresse et de quelle manière? Qu'est-ce qui provoque l'envie d'écrire un texte chez toi? Comment travailles-tu ensuite sa construction? Quel but assignes-tu à tes productions (à condition que tu leur en assignes un)?

2) L'univers de ce livre s'élargit. Des personnages (les jeunes de la bande des quatre, l'athlète de La lampe japonaise et son assassin...) n'appartiennent pas à l'univers de tes autres livres, lesquels sont plus axés sur un narrateur à forte personnalité qui examine, analyse et fait part de ses sensations. Par quoi cette évolution est-elle provoquée et comment s'articule-t-elle à tes yeux dans l'ensemble de ton travail? Est-ce un virage vers plus de romanesque? Enfin, ce virage implique-t-il, comme je crois le remarquer, un renouvellement dans ta technique littéraire, et si oui, lequel?

-

La musicalité de ton écriture et son oralité sont des caractéristiques qui me frappent. Sont-ce des choses qui t'occupent et comment?

-

Une autre de tes caractéristiques est cette manière de souvent garder tes textes en suspens, sans leur donner une conclusion définitive. Pourquoi?

Réponse d’Antonin Moeri:

Cher Alain,

Je ne sais pas pourquoi tu poses la question du genre en littérature. Certes, il y a des modèles. Le roman a une histoire qui remonte à Rabelais, Cervantès, Boccace, et bien plus loin dans le passé. Mais disons que le roman européen a pris son envolée au XVIe. Je ne connais pas bien les romans du XVIIIe, un peu mieux ceux du XIXe. C’est ceux-ci qu’on évoque pour tenter une définition canonique du genre. Mais ensuite, avec Proust, Joyce, Faulkner, Beckett, Gombrowicz, Broch, Céline, Genet, que reste-t-il de ce qu’on croyait être les règles auxquelles il fallait se soumettre pour entamer, construire et réussir un roman?

Je ne sais pas pourquoi tu poses la question du genre en littérature. Certes, il y a des modèles. Le roman a une histoire qui remonte à Rabelais, Cervantès, Boccace, et bien plus loin dans le passé. Mais disons que le roman européen a pris son envolée au XVIe. Je ne connais pas bien les romans du XVIIIe, un peu mieux ceux du XIXe. C’est ceux-ci qu’on évoque pour tenter une définition canonique du genre. Mais ensuite, avec Proust, Joyce, Faulkner, Beckett, Gombrowicz, Broch, Céline, Genet, que reste-t-il de ce qu’on croyait être les règles auxquelles il fallait se soumettre pour entamer, construire et réussir un roman?

Puis, il y eut l’autofiction qui permit à des auteurs plus ou moins exhibitionnistes de montrer leurs poils, leur verge molle ou dure, leur nombril moite, d’étaler leurs sécrétions, de brandir l’étendard du MOI MOI MOI. Mais dis-moi, à l’heure actuelle, que tu lises Lobo Antunes, Kundera, Suter, Houellebecq, les tentatives de Koltès, J.Littell, Darrieussecq, Linda Lê et j’en passe, ces auteurs se soumettent-ils docilement au modèle canonique pour construire leurs romans?

Je crois que, pour ce qui est de la nouvelle, on pourrait faire les mêmes constatations. Bien sûr, il y a les maîtres incontournables du genre, Maupassant, Tchékhov, Hemingway, Joyce (Les gens de Dublin), Kafka et, plus près de nous des auteurs comme Cheever, Carver, Salinger, W.Trevor, Rick Moody, Annie Saumont qui a traduit «L’Attrape-coeur». La nouvelle, ou ce qu’on désigne sous ce nom (c’est le plus souvent l’éditeur qui trouve commode de désigner ainsi les séquences narratives que je lui propose) ne peut plus correspondre au modèle canonique qui occupe tes pensées. Oui, en effet, enquête, tranche de vie, expérience douloureuse, blessures narcissiques, rumeurs, mensonges, slogans, discours creux, observations, tout est matière à raconter.

Ce qui compte pour moi, c’est de raconter des histoires. Pour cela, il faut trouver non seulement un ton mais une rapidité du récit, ce qui implique des changements de trains, d’avions, de métros et de taxis, une ronde des points de vue, une valse des registres (Lafontaine passait du sublime au trivial avec une jubilation déconcertante), un carrousel des perspectives.

Ce qui compte surtout c’est l’énergie que tu communiques au lecteur, c’est l’émotion, la drôlerie, la distance. Le monde dans lequel nous vivons exige d’autres moyens de le voir, de le sentir, de l’éprouver, de le percevoir, de le dire, de le raconter. La ligne, le linéaire ne suffisent plus. Le métro émotif, dont parle si bien Céline, exige des heures de tapin, de labeur, de doute et de sueur, de pleurs et de ravissement. Raison pour laquelle je réécrivais jusqu’à cinq ou six fois les textes qui composent ce volume.

Quand je relisais l’un d’eux, je le trouvais plat, sans intérêt. Alors j’ai changé les perspectives, je mettais en scène une infirmière qui va raconter au collègue ce qui lui est arrivé la veille. Alors le récit prend une sorte d’épaisseur. En allant plus vite, il m’entraînait dans sa course. Ceux qui ont lu «Tam-tam d’Éden» m’ont dit l’avoir lu d’une traite. Ils ont été entraînés dans une sorte de vertige et c’est ce vertige qui m’intéresse, ce toboggan, cette piste noire, cette falaise. Ce qui t’a peut-être frappé, c’est que je ne méprise plus mes personnages, je ne les épingle plus sur une planche avec ce sentiment de les dominer, de les surplomber tous ces petits cons, toutes ces petites connasses. Non! Non! Je mets en scène une femme qui voudrait se la péter avec ses Ray-Ban et son string chavirant, or elle ne peut réprimer certaines flatulences qui en disent long sur le vieillissement de ses organes. Et voilà, je suis comme elle, je fais partie de cette troupe de gens dont la peau vieillit, dont les cheveux grisonnent, dont les cellules se durcissent avant de devenir complètement folles. Tu vois, Alain, je ne peux plus être méchant sadique cruel hautain fier méprisant. Mes chairs coulent dans le récit. Mais avec beaucoup de finesse, dois-je ajouter, de retenue, de discrétion, d’élégance. D’ailleurs, je m’interdis vigoureusement toute ingérence dans le récit. Ceux qui me réussissent le mieux sont ceux où les personnages n’ont strictement rien à voir avec Antonin Moeri. Tu as pu le constater dans «Bingo».

Ce que tu nommes modèle canonique m’intéresse naturellement. Je relis avec enthousiasme les nouvelles de Tchékhov. L’an passé, j’ai lu et annoté celles de Carver que je relis très souvent, tant le mystère qui s’en dégage est attirant, ensorcelant. Cet été, j’ai découvert avec joie les premières nouvelles d’Ernest Hemingway. «Un chat sous la pluie» par exemple est un pur bijou. Les moyens mis en oeuvre sont des plus rudimentaires. Une femme s’ennuie avec son mari lettreux, dans un hôtel italien. Il pleut. Elle regarde par la fenêtre, voit un chat qui s’est réfugié sous une table. Elle veut aller le chercher mais quand elle arrive auprès de la table, il n’y est plus. De retour auprès du gendelettre, elle s’abandonne aux récriminations et à la rancune. Elle voudrait ceci et cela, un chat, une nouvelle coiffure, des bougies allumées à table. On frappe à la porte. Une domestique apporte le chat que l’américaine désire tant avoir dans ses bras. Voilà, rien de plus. Tout est dans le non-dit, dans l’implicite. Ce qui est proféré ou décrit n’est là que pour susciter une émotion. Oui, ce type de nouvelle est à méditer. Comme celles de Salinger et celles de Cheever. Polysémie. Plusieurs niveaux de lecture. Importance des dialogues. On raconte quelque chose à travers ce que disent les personnages. Il y a aussi la théâtralité. Le lecteur est plongé dans un espace très physique. Et puis, les changements de perspectives, de foyers de perception.

Tu as raison, Alain, j’ai balayé d’un geste énergique le narrateur à forte personnalité qui examine, analyse et fait part de ses sensations. Je n’ai plus besoin de ce personnage fat, grotesque de prétention. Il n’a plus de rôle à jouer dans mes fictions. Il n’est plus d’aucune utilité. Je ne voudrais voir dans mes séquences narratives que des personnages extérieurs à moi, des individus que tu peux croiser à la Ferblanterie, dans la rue, à Paris ou sur ton lieu de travail. Des personnages dont les rêves, les sensations, les frustrations, les désirs et les colères peuvent toucher un lecteur, des personnages qui permettent à ma lectrice de monter dans mon métro. L’envie d’écrire se fait sentir lorsque, après avoir somnolé, je vois un visage, une image, entends une phrase ou une expression, naît une idée. Et cette idée, ce visage, cette image, cette phrase, je dois les mettre sur le papier. Cela répond à une urgence. Je ne peux faire autrement. Je suis alors traversé par des forces qui me dépassent et me portent. J’ai alors le sentiment que l’histoire qui prend forme est exactement celle que je devais écrire. Si le matériau dont je me sers, je le trouve dans la vie ordinaire de ceux que Brecht et Horvath appelaient les petits bourgeois, c’est que je n’en connais pas d’autre. Pour raconter la vie du passager clandestin afghan que la police française arrête à Calais, il faudrait que je fasse des enquêtes ou que je m’immerge dans ce genre d’univers comme le fit Florence Aubenas à Ouistreham. Pour décrire les comportements et les mimiques des designers internationaux, des grands couturiers à la mode ou des plasticiens qui vendent cent mille dollars des pénis coulés dans une matière plastique, il faudrait que je joue un rôle dans ces réseaux-là. Or, je ne suis qu’un petit instituteur aimant son métier (un «roille-gosses» comme dit mon ami alguologue), un modeste instituteur qui reste parfois bouche bée, absolument stupéfait devant une chaussure anglaise, une femme qui n’accepte pas de vieillir, une fourchette, un coucher de soleil, un corps sans vie, une larme qui coule sur la joue d’un enfant, une bûche qui flambe ou un peuplier qui se dresse dans une plaine du nord vaudois.

Je veux alors demeurer devant cette godasse, cette larme, ce peuplier aux branches souples, puis mettre en mots le frisson qui court sur ma peau et qui court sur la peau de celle qui raconte une soirée chez des inconnus, de celle qui voudrait fuir là-bas, de celle qui joue avec un handicapé sur la plage ou de celle qui ira tout de même retrouver son jules endormi dans le lit conjugal. Je ne raconte pas la vie telle qu’elle est mais telle que la perçoit, la supporte ou l’invente tel ou tel personnage. C’est la raison pour laquelle je brouille les pistes, varie les points de vue et les focalisations, rends les personnages incertains, laisse le champ libre à de nombreuses voix.

Une lectrice m’a dit: «Ce qu’il y a de fascinant dans tes nouvelles, c’est qu’on ne sait jamais qui parle, qui raconte l’histoire». C’est en effet le but que je recherche: D’où vient cette voix? À qui s’adresse-t-elle?

Cette voix est traversée par mille autres voix: celles des ancêtres, de ceux qu’on aime ou qu’on admire, celles des gens odieux qui nous assassinent, celles des enfantelets au babil si beau. Oui, l’oralité occupe actuellement mes pensées. Murmurer, grogner, dire, réciter, énoncer, crier, raconter. Ce que je dois mettre en scène, ce sont ces multiples voix, celles de personnages incertains et celle d’une narratrice incertaine. Au moment où la narratrice choisit de se taire, elle (c’est-à-dire le texte) meurt. Il n’y aura donc jamais de conclusion.

Publié aussi dans Le blog d'Alain Bagnoud

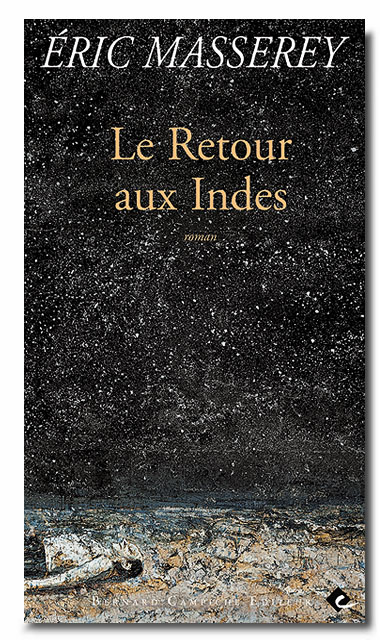

![Bagnoudcouverture[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/1756853520.jpg) En l’occurrence Le Blues des vocations éphémères. Ces vocations artistiques qui, dans ce troisième volet d’une trilogie commencée dans l’enfance avec Le Leçon de choses en un jour, et poursuivie dans l’adolescence avec Le Jour du dragon, agitent des protagonistes qui ont maintenant vingt ans, tiraillés entre musique, peinture et écriture, Car nous les retrouvons avec plaisir, ces personnages devenus familiers. Dogane, le fils d’immigrant, le révolté aux allures romantiques avec ses yeux flamboyants, sa chevelure bouclée et sa grande cape noire, et qui va faire son coming out. Léonard l’égocentrique, le d’Artagnan de la conquête féminine qui collectionne les échecs avec la suffisance aveugle de sa candide vanité. Et notre narrateur complice, plus torturé, introverti, dont la timidité exacerbe l’orgueil, souvent en décalage ou en retard d’une guerre. D’autant plus qu’il se retrouve, dans la pure tradition du roman d’apprentissage, figure de l’exil comme le cygne de Baudelaire, précipité de son Valais natal dans la grande ville universitaire au début des années 80, en ces temps de folie, de liberté, d’insouciance qui précédèrent le sida, les yuppies et l’argent facile, et dont la démesure prête parfois à la caricature. Une période bénie que l’auteur ressuscite avec talent et sagacité.

En l’occurrence Le Blues des vocations éphémères. Ces vocations artistiques qui, dans ce troisième volet d’une trilogie commencée dans l’enfance avec Le Leçon de choses en un jour, et poursuivie dans l’adolescence avec Le Jour du dragon, agitent des protagonistes qui ont maintenant vingt ans, tiraillés entre musique, peinture et écriture, Car nous les retrouvons avec plaisir, ces personnages devenus familiers. Dogane, le fils d’immigrant, le révolté aux allures romantiques avec ses yeux flamboyants, sa chevelure bouclée et sa grande cape noire, et qui va faire son coming out. Léonard l’égocentrique, le d’Artagnan de la conquête féminine qui collectionne les échecs avec la suffisance aveugle de sa candide vanité. Et notre narrateur complice, plus torturé, introverti, dont la timidité exacerbe l’orgueil, souvent en décalage ou en retard d’une guerre. D’autant plus qu’il se retrouve, dans la pure tradition du roman d’apprentissage, figure de l’exil comme le cygne de Baudelaire, précipité de son Valais natal dans la grande ville universitaire au début des années 80, en ces temps de folie, de liberté, d’insouciance qui précédèrent le sida, les yuppies et l’argent facile, et dont la démesure prête parfois à la caricature. Une période bénie que l’auteur ressuscite avec talent et sagacité. D’abord, éclaircir le titre, mystérieux. Il fait un peu saga de grande famille, non? Mais il ne s’agit pas du tout de ça. Riehmers Hofgarten est un quartier de Berlin.

D’abord, éclaircir le titre, mystérieux. Il fait un peu saga de grande famille, non? Mais il ne s’agit pas du tout de ça. Riehmers Hofgarten est un quartier de Berlin.

Ce sont les grands absents de ce XIIIè Sommet. À croire qu'il n'y en a pas — ou qu'ils sont quantité négligeable. Bien sûr, la chanson francophone est vaguement à l'honneur. Quand je dis vaguement, c'est qu'on a ressorti de leur malle, après des semaines d'âpres négociations, la fine fleur de la chanson francophone d'antan. Julien Clerc, Diane Dufresne, Laurent Voulzy, Maurane. Et pour la Suisse, puisqu'il fallait un Suisse : Jérémie Kisling. Il va sans dire que je n'ai rien contre ces chanteurs, qui sont tous admirables. Mais n'y avait-il pas d'autre choix ? La chanson francophone s'est-elle arrêtée de chanter dans les années 80 ? Et Stress ? Et Polar ? Et Carla Bruni alors ?!

Ce sont les grands absents de ce XIIIè Sommet. À croire qu'il n'y en a pas — ou qu'ils sont quantité négligeable. Bien sûr, la chanson francophone est vaguement à l'honneur. Quand je dis vaguement, c'est qu'on a ressorti de leur malle, après des semaines d'âpres négociations, la fine fleur de la chanson francophone d'antan. Julien Clerc, Diane Dufresne, Laurent Voulzy, Maurane. Et pour la Suisse, puisqu'il fallait un Suisse : Jérémie Kisling. Il va sans dire que je n'ai rien contre ces chanteurs, qui sont tous admirables. Mais n'y avait-il pas d'autre choix ? La chanson francophone s'est-elle arrêtée de chanter dans les années 80 ? Et Stress ? Et Polar ? Et Carla Bruni alors ?! Je ne sais pas pourquoi tu poses la question du genre en littérature. Certes, il y a des modèles. Le roman a une histoire qui remonte à Rabelais, Cervantès, Boccace, et bien plus loin dans le passé. Mais disons que le roman européen a pris son envolée au XVIe. Je ne connais pas bien les romans du XVIIIe, un peu mieux ceux du XIXe. C’est ceux-ci qu’on évoque pour tenter une définition canonique du genre. Mais ensuite, avec Proust, Joyce, Faulkner, Beckett, Gombrowicz, Broch, Céline, Genet, que reste-t-il de ce qu’on croyait être les règles auxquelles il fallait se soumettre pour entamer, construire et réussir un roman?

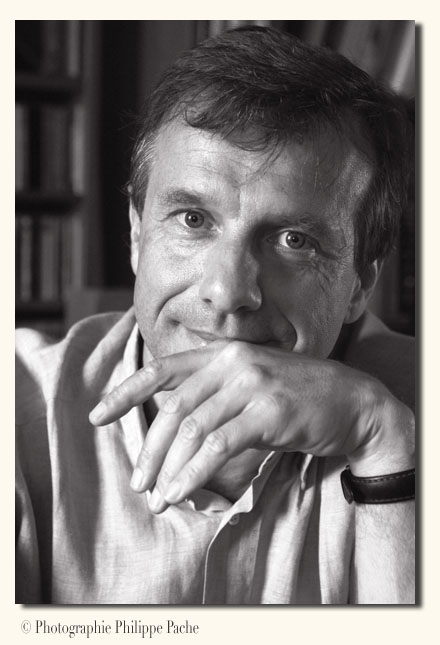

Je ne sais pas pourquoi tu poses la question du genre en littérature. Certes, il y a des modèles. Le roman a une histoire qui remonte à Rabelais, Cervantès, Boccace, et bien plus loin dans le passé. Mais disons que le roman européen a pris son envolée au XVIe. Je ne connais pas bien les romans du XVIIIe, un peu mieux ceux du XIXe. C’est ceux-ci qu’on évoque pour tenter une définition canonique du genre. Mais ensuite, avec Proust, Joyce, Faulkner, Beckett, Gombrowicz, Broch, Céline, Genet, que reste-t-il de ce qu’on croyait être les règles auxquelles il fallait se soumettre pour entamer, construire et réussir un roman?![bruckner2[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/4113652534.jpg) Dans son dernier essai, Pascal Bruckner s’interroge sur la faillite du mariage d’amour. Avant de se pencher sur les causes de cet échec, il dresse une rapide genèse de cette institution profondément ancrée dans l’histoire, les lois et la culture occidentale. Dans sa forme classique d’alliance d’intérêt et de raison, le mariage a longtemps représenté la tranquillité des pouvoirs ecclésiastiques et politiques, là où le concubinage, lieu de l’immoralité, des filles perverses et de la prolifération des bâtards, en représentait la hantise. Puis vint la revendication d’une nouvelle conception du mariage où l’intérêt et la raison n’excluraient ni le bonheur ni la liberté de choisir son partenaire, et dont le théâtre de Marivaux se fait souvent le porte parole. Plus proche de nous, le mariage fut l’épouvantail des gauchistes, des existentialistes, des soixante-huitards, avant de revenir à la mode comme modèle sécuritaire sous l’effet des angoisses post modernistes.

Dans son dernier essai, Pascal Bruckner s’interroge sur la faillite du mariage d’amour. Avant de se pencher sur les causes de cet échec, il dresse une rapide genèse de cette institution profondément ancrée dans l’histoire, les lois et la culture occidentale. Dans sa forme classique d’alliance d’intérêt et de raison, le mariage a longtemps représenté la tranquillité des pouvoirs ecclésiastiques et politiques, là où le concubinage, lieu de l’immoralité, des filles perverses et de la prolifération des bâtards, en représentait la hantise. Puis vint la revendication d’une nouvelle conception du mariage où l’intérêt et la raison n’excluraient ni le bonheur ni la liberté de choisir son partenaire, et dont le théâtre de Marivaux se fait souvent le porte parole. Plus proche de nous, le mariage fut l’épouvantail des gauchistes, des existentialistes, des soixante-huitards, avant de revenir à la mode comme modèle sécuritaire sous l’effet des angoisses post modernistes.

Oui, je l'avoue, pour L'Amour nègre*, je me suis shooté. Pas au vin rouge ou au whisky (bien que les deux coulent à flot dans le livre). Je suis un médiocre buveur. Sans doute un reste de mon éducation protestante. Nul n'est parfait. Plus sûrement une incapacité physique à ingurgiter des litres de bibine Je ne me suis pas défoncé non plus à la coke ou à l'héro. Ayant, depuis toujours, une sainte horreur (terreur) des poudres qu'on renifle ou qu'on s'injecte. Je n'ai aucun mérite : cela ne me tente tout simplement pas. Quant au cannabis, que toutes mes voisines font pousser amoureusement sur le rebord de leur fenêtre, c'est à peine si j'y ai touché.

Oui, je l'avoue, pour L'Amour nègre*, je me suis shooté. Pas au vin rouge ou au whisky (bien que les deux coulent à flot dans le livre). Je suis un médiocre buveur. Sans doute un reste de mon éducation protestante. Nul n'est parfait. Plus sûrement une incapacité physique à ingurgiter des litres de bibine Je ne me suis pas défoncé non plus à la coke ou à l'héro. Ayant, depuis toujours, une sainte horreur (terreur) des poudres qu'on renifle ou qu'on s'injecte. Je n'ai aucun mérite : cela ne me tente tout simplement pas. Quant au cannabis, que toutes mes voisines font pousser amoureusement sur le rebord de leur fenêtre, c'est à peine si j'y ai touché. On y va sur la pointe des talons : les spectacles présentés dans les Maisons de quartier sont souvent teintés d’amateurisme, tout au mieux éclairé, croit-on. Mais on sait aussi que c’est dans ces lieux improbables que naissent parfois de belles carrières.

On y va sur la pointe des talons : les spectacles présentés dans les Maisons de quartier sont souvent teintés d’amateurisme, tout au mieux éclairé, croit-on. Mais on sait aussi que c’est dans ces lieux improbables que naissent parfois de belles carrières.