Stupeurs et tremblements, d’Amélie Nothomb : se soumettre et jouir

Par Alain Bagnoud

Une chose intéressante, dans les blogs, c’est qu’on peut y dialoguer. Commenter. Réagir. Répliquer. Ainsi, c’est l’excellent papier de Pierre Béguin sur Amélie Nothomb (voir ici) qui a provoqué celui que vous lisez.

Une chose intéressante, dans les blogs, c’est qu’on peut y dialoguer. Commenter. Réagir. Répliquer. Ainsi, c’est l’excellent papier de Pierre Béguin sur Amélie Nothomb (voir ici) qui a provoqué celui que vous lisez.

Une sorte de réponse en quelque sorte. Parce que le hasard m’a conduit à m’intéresser de près à Stupeurs et tremblements, de la même Amélie. Le hasard, c’est le choix d’un livre commun à travailler dans toutes les classes d’un établissement scolaire où j’ai l’honneur d’enseigner.

Bien évidemment, le livre de Nothomb semble à la première lecture inconsistant, pour ne pas dire inepte. Si l’on se base sur des critères littéraires classiques. Car plus je m’y enfonçais, plus je comprenais quelque chose. Il se peut bien qu’on se trompe de genre. Que les productions d’Amélie appartiennent à une catégorie moderne. Qu’elles soient à la littérature ce que les séries télévisées sont au cinéma, par exemple.

Inutile de dire qu’il y a de bonnes séries télévisées, et que les livres d’Amélie ne sont pas méprisables, une fois qu’on a établi cette nuance.

D’ailleurs, force est de constater que Stupeur et tremblements suscite l’engouement des femmes. (Je parle ici de mes élèves comme de mes collègues.) Il semble y avoir deux raisons à ça.

D’abord, à les entendre, elles se projettent dans le personnage d’Amélie tel qu’il est décrit dans le livre. Une femme libre, excentrique, qui prend le monde avec légèreté et humour, qui passe son temps à sculpter intérieurement sa propre statue. Elle n’est pas reconnue à sa juste valeur, laquelle est immense. Mais même ses inconséquences lui servent. Qu’importe qu’elle ne sache pas ce qu’est un chiffre ou que ses compétences de traductrice soient douteuses. Ce sont les médiocres qui ont ces capacités. Amélie possède autre chose, de singulier, de magnifique, de génial, une nature d’exception qu’on reconnaîtra bientôt.

Il y a de plus quelque chose dans le sadomasochisme du personnage qui semble toucher ses lectrices. Résumons : dans sa boîte japonaise, Amélie est humiliée, réduite petit à petit au statut de dame pipi, et elle accepte tout ça avec soumission. Bien plus, elle passe des heures à contempler, extatique, le magnifique visage de son bourreau principal, une jolie femme nommée Fubuki. Enfin, elle réalise son rêve. Elle réussit, au comble de  l’autodénigrement, en se discréditant, se critiquant, se vautrant oralement dans les ordures, à faire jouir sa tortionnaire.

l’autodénigrement, en se discréditant, se critiquant, se vautrant oralement dans les ordures, à faire jouir sa tortionnaire.

Ce qui me rend très inquiet par rapport à l’image de la femme qu’Amélie projette et qui semble ravir ses lectrices. Rassurez-moi, mesdames : vous ne vous voyez pas tout de même comme des êtres d’exceptions méconnus et savourant leur soumission ?

Ou alors, il y a tout une image de vous à changer, me semble-t-il, et vous feriez mieux de lire Mon évasion, par exemple, l’autobiographie de Benoîte Groult.

(Publié aussi dans Le blog d'Alain Bagnoud.)

PAR ANTONIN MOERI

PAR ANTONIN MOERI![nothomb[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/1342741745.jpg)

![Verhaeren[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/00/3088906854.jpg)

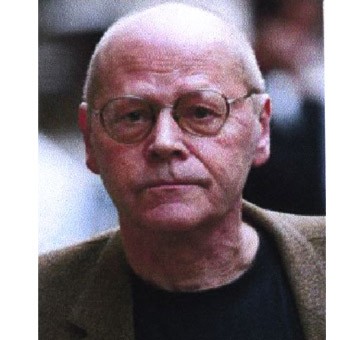

Petit portrait d'Yves Velan, l'un de nos écrivains romands les plus essentiels, né à Saint Quentin, dans l'Aisne, le 29 août 1925, vivant aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds.

Petit portrait d'Yves Velan, l'un de nos écrivains romands les plus essentiels, né à Saint Quentin, dans l'Aisne, le 29 août 1925, vivant aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds.