par Jean-Michel Olivier

Ta vraie patrie, ce sont les livres, depuis toujours. Et c’est là, au milieu des cartons éventrés et des piles de nouvelles parutions, que tu es véritablement à la maison. Chez toi. Toujours tu as un nouveau livre à me montrer. Un auteur inconnu à me faire découvrir. Un coup de cœur ou une révélation que tu as hâte de partager avec ton enthousiasme.

En grec ancien, ce mot désigne l’inspiration, voire la possession par le souffle divin. Plus tard, avec Pascal, Spinoza et Nietzsche, l’enthousiasme sera lié à l’expérience mystique, à la joie extatique, à une forme de dévotion jalouse à un idéal ou une cause. Mais aussi, dans un sens plus obscur, à une passion qui implique un esprit partisan, aveugle aux difficultés et sourd aux arguments adverses.

Pour moi, tu es cet esprit enthousiaste, au double sens du terme : un passeur d’exception, habité par une force mystique, effrayante de certitude, et un homme en proie aux démons partisans, capable de tout sacrifier aux idées qui l’animent.

Certains jours, je te vois, guilleret, une pile de livres sous le bras, impatient de me recommander tel classique de la littérature slave ou polonaise. D’autres fois, d’humeur plus sombre, tu es en proie aux mille soucis d’une maison d’édition qui affronte la tempête. Taciturne. Ombrageux. D’une ironie mordante sur tes collègues qui ont déjà rédigé le faire-part de ton enterrement, et même les écrivains que tu publies.

Peu de gens, dans cette humeur mélancolique, trouvent grâce à ses yeux.

Ah cette poétesse locale, Sibylle Mollet ! Toujours vêtue d’une ample robe à fleurs de papier peint, grande amie des dames patronnesses et de mademoiselle Porée, elle pratique depuis toujours une poésie minimaliste qui laisse au lecteur le temps de respirer !

« Ce n’est pas de la littérature, lances-tu, emphatique, c’est du goutte-à-goutte ! »

Et ce pauvre Dutonneau ! Tu l’as porté sur les fonts baptismaux, naguère, alors qu’il doutait de son talent, mais il a perdu toute forme d’intérêt le jour où il a quitté la Maison.

« Il y a dans la vie de chacun des rites de passage. Crois-moi : j’ai toujours défendu ses livres. Mais, à un moment, je lui ai dit : Étienne, il faut sortir de Pully ! Arrêtez le piano et les échecs ! Ne faites plus qu’écrire. Entrez dans la vraie vie ! Cela l’a vexé, le chérubin ! Il se croyait au-dessus de la mêlée. Alors que son œuvre reste toujours à écrire. Un jour, nous avons refusé l’un de ses manuscrits parce qu’il n’était pas bon. Il en a pris ombrage. Il a claqué la porte de la Maison. Ensuite, bien sûr, comme tous ceux qui ont quitté le navire, il a invoqué des raisons politiques… »

Et la grande dépressive ! Cheveux bouclés, grands yeux noirs et ronds comme des billes, l’air constamment éberlué, sourire crispé à la Juliette Gréco… Son petit panier à la main, elle vient te voir à chaque fois qu’elle pond un œuf ! Mais toi, cruel, tu refuses son offrande… Trop de pathos, de vide grandiloquent ! Elle te quitte en pleurant. Elle va trouver la folle des éditions Chloé qui lui tend un kleenex et lui dit qu’elle est la meilleure écrivaine de Carouge, donc d’Europe, et donc du Monde entier…

« Ah le vieux grigou valaisan ! De temps à autre, il vient me voir, quand il descend de ses montagnes, besace au dos et bâton de pèlerin. Autrefois, j’ai eu le tort de publier une plaquette de poésie rupestre où figuraient quelques textes de lui. Depuis, il me réclame des fortunes ! Quand je lui dis que les affaires vont mal, il n’en croit pas un mot et menace de me traîner en justice ! Finalement, pour le calmer, je lui donne quelques livres et il s’en va sinon heureux, du moins rasséréné : il n’a pas eu à sortir son porte-monnaie… »

Et le Suisse de Paris ! Colossal et gourmand, teint rubicond, coupe de cheveux d’un moine trappiste, une prétention égale au moins à son humilité, écrivant nuit et jour des romans que personne ne lit, mais conservant l’espoir, toujours, que son génie soit reconnu par un Prix littéraire… Il t’envoie tout ce qu’il gribouille : articles, notes de blanchisseur, brouillons de livres ésotériques… Tu jettes tout à la poubelle, sans lire une ligne, il en fait une jaunisse. Tu es le pire éditeur que la terre ait porté ! Encore un type qui veut ta mort…

À chaque fois, c’est la même passion — ardente, joyeuse et communicative — mais à l’envers.

Illustration : icône de saint Roman.

Il y a trois manières de lire L'Echappée libre (Lectures du monde (2008-2013)

Il y a trois manières de lire L'Echappée libre (Lectures du monde (2008-2013) Le livre, sous-titré Lectures du monde, couvre les années 2008 à 2013. il s'inscrit dan un cycle qui comprend Les Passions partagées, Lectures du monde (1973-1992) (Bernard Campiche 2004), L'Ambassade du papillon, Carnets 1993-1999 (Bernard Campiche 2000), Chemins de traverse, lectures du monde 2000-2005 (Olivier Morattel 2012), Riches Heures, blog-notes 2005-2008 (L'Age d'homme).

Le livre, sous-titré Lectures du monde, couvre les années 2008 à 2013. il s'inscrit dan un cycle qui comprend Les Passions partagées, Lectures du monde (1973-1992) (Bernard Campiche 2004), L'Ambassade du papillon, Carnets 1993-1999 (Bernard Campiche 2000), Chemins de traverse, lectures du monde 2000-2005 (Olivier Morattel 2012), Riches Heures, blog-notes 2005-2008 (L'Age d'homme).

On n'a pas besoin d'avoir vécu dans une campagne catholique pour prendre de l'intérêt au dernier opus de Jérôme Meizoz. Mais ceux qui, comme moi, partagent avec l'auteur une mémoire transmise par les générations précédentes, sentiront en eux quelque chose s'éveiller quand ils liront Temps mort.

On n'a pas besoin d'avoir vécu dans une campagne catholique pour prendre de l'intérêt au dernier opus de Jérôme Meizoz. Mais ceux qui, comme moi, partagent avec l'auteur une mémoire transmise par les générations précédentes, sentiront en eux quelque chose s'éveiller quand ils liront Temps mort. L'objectif est que ces jeunes filles de la campagne deviennent des épouses et des mères chrétiennes, ou à défaut des vieilles filles, situation tragique, le mariage étant la seule vocation civile.

L'objectif est que ces jeunes filles de la campagne deviennent des épouses et des mères chrétiennes, ou à défaut des vieilles filles, situation tragique, le mariage étant la seule vocation civile. Réfugié à Motiers-Travers, Jean-Jacques Rousseau, le 12 mai 1763, écrit au premier syndic de Genève cette lettre qu’il vaut la peine de retranscrire dans son intégralité:

Réfugié à Motiers-Travers, Jean-Jacques Rousseau, le 12 mai 1763, écrit au premier syndic de Genève cette lettre qu’il vaut la peine de retranscrire dans son intégralité:

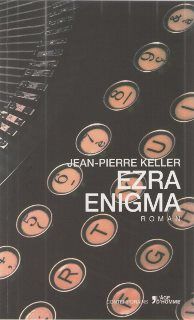

Servi par la chance ou le scénario rythmé de Jean-Pierre Keller, il fait la rencontre d'une prof d'uni américaine, une bombe blonde, sensuelle, libre, s'éprend d'une jeune fille, noue des relations amoureuses avec ces deux femmes fascinées par Pound. Un trio qui fait écho à celui du poète avec sa femme et sa maîtresse, ou à celui de la prof d'uni elle-même avec son mari et l'étudiant.

Servi par la chance ou le scénario rythmé de Jean-Pierre Keller, il fait la rencontre d'une prof d'uni américaine, une bombe blonde, sensuelle, libre, s'éprend d'une jeune fille, noue des relations amoureuses avec ces deux femmes fascinées par Pound. Un trio qui fait écho à celui du poète avec sa femme et sa maîtresse, ou à celui de la prof d'uni elle-même avec son mari et l'étudiant.