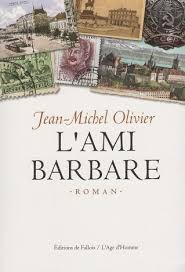

Jean-Michel Olivier, L'Ami barbare

En romançant la vie de son éditeur, Jean-Michel Olivier a écrit un de ses meilleurs livres. Il est inspiré par la personnalité et l'existence de Vladimir Dimitrijević, l'éditeur passionné et polémique. JMO trace dans L'Ami barbare le portrait d'un homme ardent, acéré, un peu voyou, dont la vie en dents de scie est pleine de rebondissements. L'énergie qui se dégage de cette existence est communicative, même si (ou parce que) l'auteur prend pas mal de libertés avec son modèle. L'Ami barbare est en même temps un thriller, un conte de fée, un roman d'aventures et une célébration du livre.

Vladimir Dimitrijević, le créateur de L’Âge d'Homme, est donc transposé sous le nom de Roman Dragomir. Ce procédé est sans doute une manière, pour Jean-Michel Olivier de cerner en entier la légende d'un éditeur, d'englober toutes ses zones romanesques, y compris celles dont on sait peut de choses.

Le modèle en effet était secret. Il avait coutume de disparaître sans rien dire, de ne faire aucune confidence sur certaines périodes de sa vie. JMO s'amuse à les reconstituer.

Le dispositif narratif est le suivant : on se retrouve lors des funérailles de Roman, mort après un accident de camionnette. Les amis et les adversaires défilent devant le cercueil. On entend les pensées de certains d'entre eux, leurs souvenirs se succèdent et dressent petit à petit la biographie du mort. Lequel, à son tour, commente le cortège de ceux qui sont venus lui rendre hommage ou le défier une dernière fois.

Le premier monologue est celui d'un frère cadet, Milan. Il explique l'enfance, lors de la première guerre mondiale, à Belgrade, la résistance du père, la mort du premier des trois frères Dragomir. Ce ne sont pas des enfants de chœur, ceux-là. Turbulents, amateurs de foot, ils font les 400 coups dans la ville, à la limite de la loi.

Mais Roman en grandissant devine qu'il n'y a pas d'avenir pour lui dans la Yougoslavie de Tito. Il veut partir. Plusieurs tentatives échouent. Enfin, il passe la frontière

Une femme succède au frère, et raconte l'arrivée du héros à Trieste. Le réfugié se cache dans sa librairie, famélique, fiévreux, lit toute la journée. Elle l'apprivoise, lui fait découvrir la ville et ses écrivains, Umbeto Saba, James Joyce, Italo Svevo. Une relation se crée, qui tourne en histoire d'amour. Mais traqué par la police qui veut le renvoyer dans son pays natal, Roman disparaît purement et simplement un jour.

Pour se retrouver en Suisse où il devient joueur de foot. Plus précisément à Granges, ville horlogère. Il travaille comme garçon de café, puis cordonnier, avant de se faire engager au club local. Mais un accident a raison de sa carrière.

L'ami qui a créé avec lui sa maison d'édition raconte la suite, leurs premiers livres, les échecs, les obstinations, la quête du manuscrit génial, les errances dans une camionnette qui devient la maison de Roman. Les disputes aussi, entre l ui le gauchiste, et Roman, le réac. Puis le succès avec la publication des grands livres de la littérature slave, dont l'éditeur récupère des manuscrits que les communistes avaient cru détruire.

ui le gauchiste, et Roman, le réac. Puis le succès avec la publication des grands livres de la littérature slave, dont l'éditeur récupère des manuscrits que les communistes avaient cru détruire.

Roman devient alors un homme important dans le milieu de l'édition. Mais tout va changer avec les guerres de Yougoslavie, vues dans L'Ami barbare à travers les yeux d'une femme. Roman y prend le parti de ceux que l'Occident considère comme les méchants, ne croit pas à ce que les médias racontent, y voit de la manipulation, de la désinformation, de la propagande.

Ici, le récit devient vague. Ceux qui connaissent la trajectoire du modèle qui a inspiré Roman Dragomir en trouveront la fin un peu complaisante. On aurait aimé plus de précision et d'engagement sur l'action du héros, qu'on voit simplement retourner dans le pays natal, en prenant conscience finalement de ce qu'est cette guerre. L'éditeur y erre, passif, un peu perdu, un peu déboussolé, sans que le lecteur comprenne la direction qu'il donne pendant ce temps à sa maison d'édition, et ce à quoi il la fait servir. Puis plus tard, revenu au pays, il affirme à une critique littéraire avoir reconnu ses torts.

Il s'agit d'un roman, dira-t-on, mais le modèle est si présent derrière la figure de fiction qu'on ne peut s'empêcher de penser que L'Ami Barbare tente de corriger de façon politiquement correcte la figure d'un éditeur, et d'absoudre quelqu'un qui, lui, a toujours assumé ses positions.

En tout cas, sa défense obstinée des Serbes lui vaut l'anathème des milieux intellectuels. Elle se répercute sur les livres qu'il publie et qui ont désormais de la peine à se faire de la place.

Jusqu'à un dernier épisode. Jean-Michel Olivier, auteur de L'Amour nègre, fait intervenir un mystérieux écrivain, Pierre Michel, qui écrit La Passion noire. Il a rencontré Roman dans une clinique des bords du Léman et va devenir son scribe, son confident. Tout se termine avec l'achèvement de cette Passion noire, inspirée par Roman, qui est un de ses derniers plaisirs, au point qu'il pleure de joie en le recevant.

Transposition ? Rêves romanesques ? Portraits à clés ? Il y a un peu de tout ça dans le roman. Les intéressés repéreront beaucoup de personnages du milieu littéraire: des auteurs, des critiques, les collaborateurs de l'Age d'Homme, facilement reconnaissables.

Le livre peut ainsi se lire comme une suite de portraits à clé. Un certain nombre de private jokes feront également le bonheur des initiés. Mais le livre ne s'adresse pas seulement au petit milieu littéraire.

Son plus grand intérêt, c'est de faire vivre l'existence fébrile, exceptionnelle, hasardeuse, audacieuse, d'un forban littéraire un peu louche, débordant d'énergie, controversé, dont les livres ont été finalement la grande passion.

Jean-Michel Olivier, L'Ami barbare, L'Age d'Homme/de Fallois

Dans le cadre de la Compagnie des Mots, Pierre Béguin et Serge Bimpage recevront

Dans le cadre de la Compagnie des Mots, Pierre Béguin et Serge Bimpage recevront Trois artistes investissent les anciens fours à chaux de St-Ursanne. Ça donne une exposition, du 22 juin au 27 juillet, et un catalogue. Tout ça est intitulé "Du Gueulard au Paradis - Le retour de Dante ». Le gueulard, comme je viens de l'apprendre, est l'ouverture située en haut du four, qui permet son alimentation.

Trois artistes investissent les anciens fours à chaux de St-Ursanne. Ça donne une exposition, du 22 juin au 27 juillet, et un catalogue. Tout ça est intitulé "Du Gueulard au Paradis - Le retour de Dante ». Le gueulard, comme je viens de l'apprendre, est l'ouverture située en haut du four, qui permet son alimentation.

En 1857, après une incursion dans un bistrot populaire en compagnie d’Henry Murger (auteur des Scènes de la vie de bohème qui servira de livret à l’opéra de Puccini), les frères Goncourt ne purent déguiser le dégoût et le mépris que leur avait inspiré cette expérience: «Oui, cela est le peuple, cela est le peuple, et je le hais, dans sa misère, dans ses mains sales, dans les doigts de ses femmes piqués de coups d’aiguilles, dans son grabat à punaises, dans sa langue d’argot, dans son orgueil et sa bassesse, dans son travail et sa prostitution, je le hais dans ses vices tout crus, dans sa prostitution toute nue, dans son bouge plein d’amulettes! Tout mon moi se soulève contre des choses qui ne sont pas de mon ordre et contre des créatures qui ne sont pas de mon sang».

En 1857, après une incursion dans un bistrot populaire en compagnie d’Henry Murger (auteur des Scènes de la vie de bohème qui servira de livret à l’opéra de Puccini), les frères Goncourt ne purent déguiser le dégoût et le mépris que leur avait inspiré cette expérience: «Oui, cela est le peuple, cela est le peuple, et je le hais, dans sa misère, dans ses mains sales, dans les doigts de ses femmes piqués de coups d’aiguilles, dans son grabat à punaises, dans sa langue d’argot, dans son orgueil et sa bassesse, dans son travail et sa prostitution, je le hais dans ses vices tout crus, dans sa prostitution toute nue, dans son bouge plein d’amulettes! Tout mon moi se soulève contre des choses qui ne sont pas de mon ordre et contre des créatures qui ne sont pas de mon sang». L'ingrate venue d'ailleurs

L'ingrate venue d'ailleurs Suisses

Suisses