Vie de château à Sigmaringen

par Jean-Michel Olivier

Sigmaringen ! Pour les Allemands, c’est le château des ducs de Hohenzollern, l’une des plus prestigieuses familles allemandes. Pour les Français, ce nom rappelle un épisode cruel de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale : c’est à Sigmaringen, en effet, dans le château sublime des Hohenzollern, que le gouvernement de Vichy, en septembre 1944, obligé de quitter la France, trouve un refuge provisoire…

Sigmaringen ! Pour les Allemands, c’est le château des ducs de Hohenzollern, l’une des plus prestigieuses familles allemandes. Pour les Français, ce nom rappelle un épisode cruel de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale : c’est à Sigmaringen, en effet, dans le château sublime des Hohenzollern, que le gouvernement de Vichy, en septembre 1944, obligé de quitter la France, trouve un refuge provisoire…

Cet épisode pathétique a déjà donné lieu à un célèbre roman de Louis Ferdinand Céline, D’un château l’autre*, magnifique description de l’atmosphère « fin de monde » de Sigmaringen dont Céline a été non seulement le témoin ironique,  mais aussi un acteur important en tant que médecins (il y avait deux médecins français pour près de 1000 fuyards : le docteur Ménestrel et le docteur Destouches, alias Céline). Il faut lire ou relire ce roman qui mêle souvenirs personnels, portraits au vitriol et divagations sur les orgies des soldats, les maladies, la défaite programmée des Allemands, les promenades avec le maréchal Pétain, etc.

mais aussi un acteur important en tant que médecins (il y avait deux médecins français pour près de 1000 fuyards : le docteur Ménestrel et le docteur Destouches, alias Céline). Il faut lire ou relire ce roman qui mêle souvenirs personnels, portraits au vitriol et divagations sur les orgies des soldats, les maladies, la défaite programmée des Allemands, les promenades avec le maréchal Pétain, etc.

Aujourd’hui, c’est Pierre Assouline, grand reporter, biographe et bloggeur, qui revisite ce château de légende dans son roman, Sigmaringen**. L’angle de vue est intéressant : c’est le majordome des Hohenzollern (obligés par les nazis de quitter le château) qui prend en compte le récit avec l’œil, pas tout à fait neutre, car francophile, d’un observateur étranger. On revit ainsi les angoisses des hôtes fameux du château : Pierre Laval, Fernand de Brinon, Déat, les autres ministres de Vichy, les miliciens collaborationnistes, les rédacteurs de Je suis partout, etc. Tout ce beau monde essaie de se tenir au courant de ce qui se passe en France et attend avec effroi l’arrivée des troupes alliées. En essayant, tout de même, de tuer le temps comme ils peuvent. Promenades, discussions, petites scènes de trahison ou lâchetés ordinaires : Assouline restitue parfaitement l’atmosphère de ce château hanté digne du Château de Kafka.

On revit ainsi les angoisses des hôtes fameux du château : Pierre Laval, Fernand de Brinon, Déat, les autres ministres de Vichy, les miliciens collaborationnistes, les rédacteurs de Je suis partout, etc. Tout ce beau monde essaie de se tenir au courant de ce qui se passe en France et attend avec effroi l’arrivée des troupes alliées. En essayant, tout de même, de tuer le temps comme ils peuvent. Promenades, discussions, petites scènes de trahison ou lâchetés ordinaires : Assouline restitue parfaitement l’atmosphère de ce château hanté digne du Château de Kafka.

On connaît la fin de l’histoire : tous les hôtes fameux de Sigmaringen (ou presque tous) ont été jugés et condamnés à mort pour trahison après la guerre. La plupart ont été exécutés. Le château n’est qu’une escale vers la mort. Et tout ce joli monde, politiciens, miliciens, journalistes, collabos, le pressentait déjà…

* Louis Ferdinand Céline, D'un château l'autre, Folio.

** Pierre Assouline, Sigmaringen, roman, Gallimard, 2014.

Ça fait du bien, quelquefois, de se replonger dans des polars éprouvés.

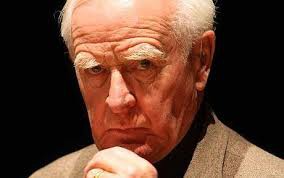

Ça fait du bien, quelquefois, de se replonger dans des polars éprouvés. Le Carré, après le succès de son premier livre, reprend ses personnages dans

Le Carré, après le succès de son premier livre, reprend ses personnages dans