Par Pierre Béguin

Tel bohème, tel bourgeois, écrivions-nous hier…

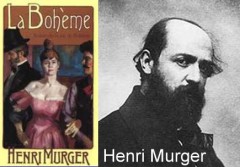

D’entrée de jeu pourtant, l’opposition «bourgeois bohème» est si solidement ancrée dans les esprits qu’elle implique un genre de séparation radicale et une intense hostilité qui trouve son premier paroxysme dans la bataille d’Hernani (25 février 1830). Même démentie par l’expérience, même contredite par la littérature, notamment par Henri Murger et ses célèbres Scènes de la vie de bohème, cette opposition ne rendra (temporairement?) les armes que sous les premiers assauts de «la gauche caviar». Longtemps, le bohémianisme ne fut qu’un vivant reproche à la bourgeoisie, il ne s’affirma que par contraste avec l’image à laquelle il était indéfectiblement accouplé: la vie bourgeoise hypocrite, confortable, sans culture ni grandeur, aux antipodes de la joie de vivre, la spontanéité, la sensibilité artistique et le non conformisme sexuel si souvent associés à la bohème. Au reste, l’âge dressait entre eux une ultime barrière infranchissable: pas de véritables bourgeois de moins de quarante ans, mais pas de bohèmes heureux de plus de trente ans!

Des décennies durant, la bohème fut contaminée par ce que l’écrivain Félix Pyat, en 1836, avait appelé la maladie de «l’artistisme»: pour produire un Nerval ou un Gautier, la bohème devait véhiculer une tribu de pseudo-artistes, de parasites sans talent, dissimulant leur incapacité derrière une façade d’excentricité et qui, ne pouvant plus cacher leur échec, même à leurs propres yeux, en accusaient les défauts de la société. Certains, fanatiquement attachés à l’idée d’être poètes envers et contre tout, étaient incapables de voir qu’ils devaient aussi être des hommes et vivre dans le monde de la nécessité matérielle. Au nombre des écrivains qui ont incarné et encouragé cette confusion malheureuse et souvent destructrice, Hégésippe Moreau (dont j’ai présenté dans ce blog un portrait; cf. M comme Maudit) et, bien sûr, le Chatterton de Vigny. Volontaires de l’art, pressés de s’inscrire au martyrologe de la médiocrité, accueillant volontiers la mort si l’on ne pouvait devenir poète qu’en l’embrassant, ils étaient si convaincus que la société était responsable de leurs malheurs qu’ils consentaient à faire de l’art une torture pour le prouver. A la différence de Vigny, Henri Murger, qu’on identifie à tort comme l’incarnation de la bohème, n’hésitait pas, en se faisant le chroniqueur de cette tendance, à chasser ces gens des rangs de l’art (cf. Scènes de la vie de bohème*). Apprentissage nécessaire pour les «artistes» qui n’avaient pas de moyens d’existence personnels sous la Restauration et le Second Empire, la bohème – Murger le décrit très bien – pouvait se muer en autodestruction programmée pour ceux qui n’avaient ni la volonté ni le bon sens d’y mettre fin, ni même l’intelligence de comprendre que, pour survivre, il faut impérativement, d’une manière ou d’une autre, trahir sa jeunesse et ses illusions. «Ô ma jeunesse! c’est vous qu’on enterre!» s’écrie Rodolphe à la mort de Mimi (in Scènes de la vie de bohème). La bohème, quand elle se prolonge, se transforme en Enfers. On est donc tous condamnés à imiter (à faire mieux) que le sublime Orphée, à ne pas se retourner sur son passé. Et à se soigner des séquelles du romantisme qui avait contaminé la première bohème, celle de Nerval et de Gautier, et dont les microbes infectaient encore la deuxième génération incarnée par Murger.

L’Œuvre de Zola est une bonne illustration de la manière dont était perçue la bohème artistique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le héros du roman, Claude Lantier, personnage composite fait de Manet et de Cézanne, incarne le talent et les aspirations de l’art nouveau, mais il est si absorbé par ses propres visions et ses rêves qu’il est condamné à se perdre dans un monde imaginaire. A la fin, il se suicide devant un tableau qu’il ne peut achever. Zola emprunte au Chef-d’œuvre inconnu de Balzac le thème de la folie cachée derrière la tentative romantique (et propre à la bohème) d’imposer le rêve et l’imagination à la réalité. L’histoire de Claude Lantier est celle d’un homme qui, malade du romantisme, retombe dans la bohème au lieu d’en sortir. Au contraire de son auteur qui, dans son tout premier roman La Confession de Claude, y avait enterré ses illusions (même si, en l’occurrence, par la similitude des prénoms, le romancier laissait entendre qu’il aurait pu connaître un sort identique à celui de son personnage). Ainsi affranchi de ses rêves, Zola put, à chaque succès commercial de ses romans, agrandir sa petite demeure bourgeoise de Médan jusqu’à en faire un domaine difforme, et s’enfoncer, au mépris de son ami d’enfance Cézanne, dans le confort et la normalité. Un peu trop? Sa zone d’ombre le rattrapera bien plus tard durant l’affaire Dreyfus… qui lui fut fatale.

Comme Zola, Jean Richepin, bohème notoire reçu en 1900 à l’Académie française par… Maurice Barrès, avait lui aussi compris très tôt qu’écrire sur la marge et les gueux était un moyen sûr d’atteindre la notoriété. A son sujet, on rapporte cette anecdote: un jour, l’actrice Sarah Bernhardt – avec qui Richepin eut une brève liaison au début des années 1890 – écarta brusquement en public le manteau à la coupe volontairement primitive du poète pour faire voir la veste rouge et or qu’il dissimulait, s’écriant à la cantonade: «Il est encore plus fantasque et cabotin que moi, voilà pourquoi je l’aime!» Richepin fut une parfaite incarnation du carriérisme et du franc matérialisme qui, sous le déguisement de la marginalité, était en train de transformer la vie de bohème en cette fin de XIXe siècle. Mais n’anticipons pas…

Comme Zola, Jean Richepin, bohème notoire reçu en 1900 à l’Académie française par… Maurice Barrès, avait lui aussi compris très tôt qu’écrire sur la marge et les gueux était un moyen sûr d’atteindre la notoriété. A son sujet, on rapporte cette anecdote: un jour, l’actrice Sarah Bernhardt – avec qui Richepin eut une brève liaison au début des années 1890 – écarta brusquement en public le manteau à la coupe volontairement primitive du poète pour faire voir la veste rouge et or qu’il dissimulait, s’écriant à la cantonade: «Il est encore plus fantasque et cabotin que moi, voilà pourquoi je l’aime!» Richepin fut une parfaite incarnation du carriérisme et du franc matérialisme qui, sous le déguisement de la marginalité, était en train de transformer la vie de bohème en cette fin de XIXe siècle. Mais n’anticipons pas…

Ce n’est que vers le milieu du XIXe siècle que la bohème émerge enfin comme un phénomène social distinct de la sous-culture littéraire et artistique qui lui a fourni bien des recrues, et avec laquelle on l’a habituellement confondue. L’une des raisons tient dans l’accroissement rapide de la population européenne, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Chaque génération étant plus nombreuse que la précédente, la proportion des quinze à trente ans devenait ainsi plus forte qu’elle n’avait jamais été. Cet essor démographique faisait d’autant plus pression sur la société que les possibilités d’emploi – notamment dans les classes moyennes – augmentaient plus lentement que la population. Balzac, représentant la bohème comme la jeunesse attendant que la société lui fasse une place, ne fut pas le premier à donner une expression littéraire à ce phénomène. Dans l’Allemagne de la fin du XVIIIe siècle, l’impression que la voie de la jeunesse était sans issue contribua à l’angoisse et au sentiment d’exclusion qui caractérisèrent le mouvement du Sturm und Drang: Les Souffrances du jeune Werther (Goethe) ou Les Brigands (Schiller) peignent des jeunes gens poussés aux extrêmes de la révolte et du suicide. Plus tard, en France cette fois, Jules et Edmond de Goncourt, dans Charles Demailly et, surtout, dans Manette Salomon (1867), dressent l’image de la bohème comme une conspiration de journalistes de second ordre, mesquins et intrigants, comme une vie en révolte avec les besoins de l’âme et du corps, une vie qui passe la moitié de ses journées à ne pas manger et l’autre à mourir de froid, et qui finit avant la quarantaine par partir en lambeaux sous l’effet de véroles mal soignées ou de petits verres d’absinthe censés la consoler du mont-de-piété. L’aversion manifeste des deux frères contre la bohème et ses représentants, leur choix de la bourgeoisie élitiste, tient avant tout de leur conception créatrice: «On ne conçoit que dans le silence et comme dans le sommeil et le repos de l’activité morale. Les émotions sont contraires à la gestation des œuvres. Il faut toujours des jours réguliers, calmes, un état bourgeois de tout l’être pour mettre au jour du grand, du tourmenté, du nerveux, du passionné, du dramatique. Les gens qui dépensent trop dans leurs passions ne feront pas d’œuvres et auront épuisé leur vie à vivre». Pour Les Goncourt donc, pas de chefs-d’œuvre issus de la bohème, mais du cadre bourgeois essentiellement. En ce sens, les deux frères s’élevaient intentionnellement contre la doxa littéraire de l’époque qui voyait, entre l’art et la bourgeoisie, une césure radicale. Une doxa dont Alexandre Privat d’Anglemont, l’un des plus célèbres représentants de la bohème parisienne au XIXe siècle («Vous n’êtes pas bohème, vous êtes La bohème» lui aurait dit Murger), se faisait le porte-parole en donnant à ce qu’il appelait les «existences problématiques» (tous ceux pour qui survivre posait problème) un don d’invention tout particulier. L’expression et l’idée furent d’ailleurs reprises par Frédéric Soulié en ces termes: «Ce sont les existences problématiques qui créent tout; c’est l’homme qui n’a pas de quoi dîner, qui cherche, imagine, enfante… Tout ce qu’il y a de grand, d’utile, de magnifique, appartient à l’existence du problème, car il y a le côté génie dans l’existence problématique» (in Les Existences problématiques, Nouveau tableau de Paris).

Artistes ou écrivains qui me lisez peut-être, de quel bord vient votre verve créatrice, bourgeois ou bohème?

· Ceux qui connaissent les personnages de Murger à travers Puccini ne seront sans doute pas surpris d’apprendre que les vraies vies cachées derrière l’histoire étaient infiniment plus sordides qu’elles n’apparaissaient sur scène, que le vrai Rodolphe, Mimi et leurs amis n’étaient ni aussi optimistes ni aussi généreux et désintéressés que leur personnage de théâtre.

Suite demain

Dans ce début de XXe siècle, Apollinaire est sûrement la figure qui illustre le mieux la manière dont l’avant-garde, s’assimilant à la bohème, occupa le territoire de la marginalité (voir

Dans ce début de XXe siècle, Apollinaire est sûrement la figure qui illustre le mieux la manière dont l’avant-garde, s’assimilant à la bohème, occupa le territoire de la marginalité (voir