Colonialisme écologique

par Pierre Béguin

A une époque où toute une génération «woke» est prompte à manifester son indignation face à des figures historiques accusées d’être de très méchants colonialistes, je m’étonne que l’expression «colonialisme écologique», que j’ai déjà utilisée dans un précédent billet, n’ait pas encore fait son chemin. Personnellement, je ne l’ai à ce jour ni lue ni entendue nulle part. Et pourtant…

Récemment encore, une émission – Dossier tabou – sur M6 décrivait précisément, sans la nommer, cette nouvelle forme de colonialisme. Le Ghana, pour ne prendre qu’un exemple, est devenu la première déchetterie mondiale d’articles électroniques en fin de vie. De gigantesques terrains servent de décharges à ciel ouvert où s’entassent des milliers de tonnes de déchets électroniques, vendus «officiellement» comme des produits de seconde main, dont une partie croissante est issue des énergies renouvelables, ou dites «vertes». Une partie qui, une fois brûlée, noircie, sur d’immenses terrains vagues répandant dans l’atmosphère une fumée aussi noire que toxique – ou dans la mer une eau qui ressemble à un affreux bouillon brunâtre –, n’a plus grand-chose de «verte», et dont on imagine aisément qu’elle ne fera qu’augmenter exponentiellement dans les années à venir. Dans tous les cas, l’Afrique semble destinée à devenir le dépotoir de la transition écologique, lorsque nos batteries électriques et nos panneaux solaires, devenus caducs, devront être remplacés. Voilà pour la situation en aval.

En amont, elle ne semble guère plus réjouissante. Pour produire cette énergie «vertueusement verte», tout le monde sait qu’il faut beaucoup de minerais, en particulier des Terres rares et du Silicium. A titre d’exemple, pour extraire un kilo de Silicium, une usine a besoin de 280 kilos de produits chimiques, chlore, acide nitrique, ammoniaque, etc. Malgré son abondance, le Silicium est donc impossible à extraire "écologiquement", de même les Terres rares qu'il faut préalablement séparer et isoler du reste. Le 80 % du marché des métaux précieux est détenu par la Chine qui les produit à bas prix, dans d’effroyables conditions qui ne respectent rien, ni principes écologiques ni droits de l’homme élémentaires. Quant à la «déesse nature», elle est éventrée à coups de bulldozers pour extraire le silicium, matière première indispensable au fonctionnement des panneaux solaires, dans des carrières bondées d’ouvrières payées une dizaine d’euros pour trier les pierres selon leur «pureté» apparente; des ouvrières – et leurs familles – qui ignorent que les eaux polluées de la mine s’écoulent dans les rivières de la région, et qui doivent encore endurer les fumées toxiques rejetées dans l’atmosphère. Dans certaines villes – et pas seulement en Chine, en Afrique ou au nord du Chili par exemple – la pollution est telle qu’on n’y voit plus le soleil et que des populations traînent toutes sortes de maladies fatales à court ou moyen terme. Bien entendu, aucune analyse de l’air et de l’eau n’y est plus effectuée. Pas de chiffres officiels non plus sur les maladies respiratoires, cancers, ou symptômes liés à cette pollution. Tout cela au nom de la transition écologique et des énergies vertes prônées par l’Occident et son pitoyable – pour ne pas dire criminel – désir de pureté.

Un Occident qui, toujours au nom du vertueusement vert, n’est lui-même guère plus respectueux avec Dame Nature. Une prolifération d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques entraîne une industrialisation des campagnes, des montagnes, des mers. 8000 éoliennes sont actuellement implantées sur territoire français. Nos voisins en attendent 20000 pour 2028. Paris subventionne fortement la production d’électricité éolienne, ce qui permet aux promoteurs, agissant au nom de grands trusts souvent mafieux sur les bords (et même au centre), de payer des sommes mirobolantes (jusqu’à 1000 euros par mois et par éolienne) à des paysans, que Bruxelles a préalablement asphyxiés financièrement, pour implanter des éoliennes sur leurs terrains. 121 milliards seront versés d’ici 2046 aux filières des énergies intermittentes, un surcoût énorme puisé dans la facture mensuelle des citoyens dont la taxe a déjà augmenté de 650 % depuis sa création, – mais le libellé de cette ponction est aussi discret et alambiqué que le rendement des hélices.

L’implantation d’une éolienne nécessite 1500 tonnes de béton1, pour une production qui n’atteint que 25 % de son temps et une durée de vie qui ne dépasse pas 25 ans. Sa pollution n’est pas seulement visuelle, mais aussi sonore. Qu’importe! En France, on a modifié sans autre, tout spécialement pour les éoliennes, la loi sur les limites sonores. Une éolienne peut maintenant en toute légalité émettre jusqu’à 35 dBA, même si certaines sont mesurées à 40 dBA. Pour leur implantation en mer, dans la baie de Saint-Brieuc par exemple, pourtant estampillée parc naturel, la très pure et vertueuse Ségolène Royale, alors ministre de l’environnement, n’a pas hésité à sacrifier contractuellement des dizaines d’espèces protégées, à tel point que même une ONG écologiquement aussi militante que Sea Sheperd se bat aux côtés des pêcheurs pour entraver la réalisation d’un tel projet.

Si le 80 % des éoliennes en fin de vie sont recyclables, ses pales ne le sont pas. On ne peut ni les brûler, ni les découper, ni les broyer, et leur évacuation coûte une fortune. En France, on peut voir des pales abandonnées au pied de leurs anciens mâts. Aux États-Unis, on les enterre «vivantes» par milliers dans de gigantesques cimetières. Mais quand on ne dispose pas des vastes territoires du Wyoming, on est en droit de se demander ce qui nous attend dans 20 ans, quand sonnera l’heure de remplacer des dizaines de milliers de pales hors d’usage...

Quant aux immenses champs de panneaux photovoltaïques, la situation n’est guère plus «verte». Pour lutter contre le CO2, on abat des centaines d’hectares de forêts susceptibles de capter du CO2, afin d’y implanter des dizaines de milliers de panneaux solaires qui émettent d’énormes quantités de CO2 pour leur construction. Peu importe! On déforeste les campagnes, mais on reverdit les villes. Si le gain écologique paraît douteux, on voit en revanche très bien ce que certains pans de l’économie y gagnent.

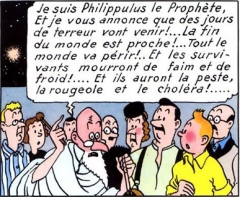

Cette fameuse révolution verte, faite à marche forcée, soutenue régulièrement par les bilans alarmistes du GIEC, implantée dans la conscience collective par la peur du réchauffement climatique – devenu indifféremment, pour les besoins de la cause, «urgence», «crise» et enfin «dérèglement» – , et financée par les fonds publics (89 trillions de dollars annoncés par la Banque mondiale entre 2015 et 2030), cette fameuse révolution verte, disais-je, pourrait bien se révéler le plus monstrueux racket de toute l’histoire de l’humanité. Et le «plan climat» lancé à Genève par Hodgers & Cie, fixé à 650 millions par année, s’inscrit en droite ligne dans cette logique. Allez les verts!

Dans tous les cas, la transition écologique, vue sous l’angle de sa production et de son «recyclage», n’est plus qu’une gigantesque hypocrisie, un tour de passe-passe par lequel les grands trusts des pays riches, après avoir épuisé les fonds publics avec la bénédiction des États, se débarrassent sur l’hémisphère sud des déchets issus des vertueuses énergies «vertes».

Et si notre jeunesse, souvent toute dégoulinante de «verdeurs vertueuses», se sent climato-anxieuse, elle ne devrait pas oublier pour autant que son désir de pureté verte, érigé en religion, cache en réalité un genre de colonialisme qui n’a rien à envier en laideur à celui qu’elle reproche «vertement» à ses aînés et à leurs affreux aïeux. En ce sens, les statues qu’elle déboulonne ne sont peut-être pas les cibles idéales.

Oui, je crois que l’expression «colonialisme écologique» ne tardera pas à envahir le champ des consciences, avant que la bien-pensance ne la récupère comme un slogan. Je m’étonne d’ailleurs que la gauche ne l’ait pas encore fait. Il est vrai que la gauche a épousé la bien-pensance en communauté de biens et pour le pire, et que ladite bien-pensance est aujourd’hui résolument estampillée énergies (soit disant) vertes, éoliennes et photovoltaïques en bannières.

Du temps que ses yeux se dessillent, notre monde pourrait bien ressembler à celui de Mad Ma(r)x...

1Le béton est responsable de 52% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la construction, lui-même responsable de 19% des émission : https://www.build-green.fr/beton-et-co2-un-desastre-ecologique/

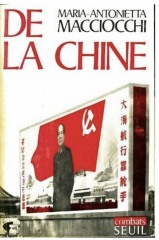

A cette époque, la Chine est un pays complètement fermé. Macciocchi, par son appartenance au parti communiste, fut l’une des premières à y obtenir un visa pour un séjour de plusieurs semaines. Dans son livre De la Chine, elle révèle l’existence d’un monde extraordinaire où la révolution industrielle et la modernisation font des miracles. La production a centuplé, sans que les ouvriers ne soient soumis aux cadences infernales de l’occident. Toutes les femmes sont naturellement belles et ont retrouvé leur place à part entière dans la société, bien loin de la femme objet telle que le capitalisme l’a conçu. Comme Jésus, Mao fait des miracles: «Quand j’avais deux ans, j’étais sourde et muette (…) Mao a envoyé les soldats de l’armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, je puis entendre et je peux crier: Vive le Président Mao!» (témoignage d’une jeune chinoise). Le système de répartition des tâches entre travailleurs manuels et intellectuels fait lui aussi des miracles. Des professeurs expliquent «le grand bouleversement intérieur», la cure de jouvence et l’incommensurable bonheur que leur a apporté la fatigue physique du travail dans les rizières. Et si on ne trouve aucun témoignage d’un travailleur manuel s’extasiant sur les bienfaits que lui auraient procuré la fréquentation des grands penseurs et le monde abscons de l’astrophysique, il n’en reste pas moins que cette union de la théorie et de la pratique, au cœur de la pensée maoïste, semble résoudre comme par enchantement, à en croire Macciocchi, tous les problèmes sociaux et économiques, même ceux du quotidien, en ce qu’elle permet de lutter contre toute forme de hiérarchisation et d’établir un égalitarisme absolu. Le grand rêve de la gauche enfin exaucé! Même dans l’armée chinoise, les grades ont disparu, ce qui n’empêche pas cette armée d’être l’une des plus disciplinée au monde. Et le plus incroyable: toute cette révolution s’est opérée sans violence.

A cette époque, la Chine est un pays complètement fermé. Macciocchi, par son appartenance au parti communiste, fut l’une des premières à y obtenir un visa pour un séjour de plusieurs semaines. Dans son livre De la Chine, elle révèle l’existence d’un monde extraordinaire où la révolution industrielle et la modernisation font des miracles. La production a centuplé, sans que les ouvriers ne soient soumis aux cadences infernales de l’occident. Toutes les femmes sont naturellement belles et ont retrouvé leur place à part entière dans la société, bien loin de la femme objet telle que le capitalisme l’a conçu. Comme Jésus, Mao fait des miracles: «Quand j’avais deux ans, j’étais sourde et muette (…) Mao a envoyé les soldats de l’armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, je puis entendre et je peux crier: Vive le Président Mao!» (témoignage d’une jeune chinoise). Le système de répartition des tâches entre travailleurs manuels et intellectuels fait lui aussi des miracles. Des professeurs expliquent «le grand bouleversement intérieur», la cure de jouvence et l’incommensurable bonheur que leur a apporté la fatigue physique du travail dans les rizières. Et si on ne trouve aucun témoignage d’un travailleur manuel s’extasiant sur les bienfaits que lui auraient procuré la fréquentation des grands penseurs et le monde abscons de l’astrophysique, il n’en reste pas moins que cette union de la théorie et de la pratique, au cœur de la pensée maoïste, semble résoudre comme par enchantement, à en croire Macciocchi, tous les problèmes sociaux et économiques, même ceux du quotidien, en ce qu’elle permet de lutter contre toute forme de hiérarchisation et d’établir un égalitarisme absolu. Le grand rêve de la gauche enfin exaucé! Même dans l’armée chinoise, les grades ont disparu, ce qui n’empêche pas cette armée d’être l’une des plus disciplinée au monde. Et le plus incroyable: toute cette révolution s’est opérée sans violence. La tradition littéraire anglo-saxonne consiste à produire des biographies qui tendent vers l’objectif, l’exhaustif, le factuel. Ce qui peut engendrer de gros pavés à la lecture parfois un peu fastidieuse pour le profane.

La tradition littéraire anglo-saxonne consiste à produire des biographies qui tendent vers l’objectif, l’exhaustif, le factuel. Ce qui peut engendrer de gros pavés à la lecture parfois un peu fastidieuse pour le profane.