La caverne et la vague (pour Luc Weibel)

Au milieu de la nuit, l'écran de mon ordinateur se met à clignoter. Je baigne dans un demi-sommeil, quelque part entre une plage de Floride et les rizières émeraude de Bali. Émergeant de mon rêve, je vais m'asseoir à mon bureau. C'est un message de Nancy Bloom.

Au milieu de la nuit, l'écran de mon ordinateur se met à clignoter. Je baigne dans un demi-sommeil, quelque part entre une plage de Floride et les rizières émeraude de Bali. Émergeant de mon rêve, je vais m'asseoir à mon bureau. C'est un message de Nancy Bloom.

Cette femme ne connaît pas le décalage horaire. Sans doute pense-t-elle que l'univers entier vit à l'heure américaine…

Nancy me parle d’un philosophe de ses amis, lequel croit dur comme fer à la différence sexuelle, source et modèle, pour lui, de toutes les différences (de toutes les discriminations, rajoute Nancy). L’homme est une caverne et la femme est une vague, répète-t-il mystérieusement, comme un mantra. Le type s’appelle John Gray. C’est un homme grisonnant, à l’esprit vif et drôle, amateur de bons vins et de bibliothèques.

Nancy est intriguée. Elle veut savoir le fin mot de l’énigme. Quelle caverne ? Et quelle vague ? Avec un fort accent texan, le type lui explique que l’« homme » (les guillemets sont de Miss Bloom), dans nos sociétés, est toujours du côté de l’action, tandis que la « femme » est du côté de l’être. C’est la fée du logis. Le grillon du foyer. Elle veille aux bonnes relations entre les gens, mais elle éprouve aussi des sentiments, et elle les exprime. Elle est du côté du cœur et des mots.

Nancy est intriguée. Elle veut savoir le fin mot de l’énigme. Quelle caverne ? Et quelle vague ? Avec un fort accent texan, le type lui explique que l’« homme » (les guillemets sont de Miss Bloom), dans nos sociétés, est toujours du côté de l’action, tandis que la « femme » est du côté de l’être. C’est la fée du logis. Le grillon du foyer. Elle veille aux bonnes relations entre les gens, mais elle éprouve aussi des sentiments, et elle les exprime. Elle est du côté du cœur et des mots.

« On connaît la chanson, dit Nancy Bloom qui n’en croit pas un mot, mais la vague alors ? »

Pour Mister Gray, cette image est parfaite. La femme est une onde. Un flux. Une oscillation. Tantôt elle caresse les sommets : c’est le haut de la vague, tout va bien, elle connaît l’ivresse de l’éther. Tantôt elle frôle l’abîme : c’est le creux de la vague, tout va mal, elle est au bord du gouffre. Le problème, c’est qu’elle le crie sur les toits ! Elle le clame haut et fort à ses copines, à son mari, à ses amants. Et ça se gâte. Quand elle se trouve au creux de la vague, elle se perd en griefs de toutes sortes que l’homme ne peut s’empêcher de prendre comme une agression. Il veut répondre, se justifier, apaiser l’ouragan qui fond sur lui. En vain. C’est alors que l’« homme » se retire dans sa caverne. Il ne veut pas parler de ses problèmes, car il tient à les résoudre lui-même. Seul. Comme un grand. Par la réflexion.

Autrement dit — persifle ma correspondante, décidément très inspirée — : impossible de concilier la vague et la caverne. Ces deux-là ne sont pas faits pour se comprendre, ni même se fréquenter ! Quand l’« homme » fait confiance, la « femme » souhaiterait au contraire qu’il fasse attention à elle et qu’il l’écoute. Qu’il exprime de vive voix son amour — au lieu de se retirer au fond de sa caverne. D’où l’éternel malentendu…

Le jour se lève derrière les carreaux.

Surgie on ne sait d’où, Pénélope s’étire en bâillant aux corneilles et réclame sa pitance.

Il est bientôt cinq heures. Pully s’éveille.

Je n’ai pas sommeil.

Par Alain Bagnoud

Par Alain Bagnoud

Arnaud Maret sait mener un récit. Ses livres (deux jusqu'à présent) s'inscrivent dans la catégorie des page turner. Ils forment le début d'une série : on retrouve dans Rusalka, qui vient de paraître, un personnage des Ecumes noires,

Arnaud Maret sait mener un récit. Ses livres (deux jusqu'à présent) s'inscrivent dans la catégorie des page turner. Ils forment le début d'une série : on retrouve dans Rusalka, qui vient de paraître, un personnage des Ecumes noires,  Maret, avant

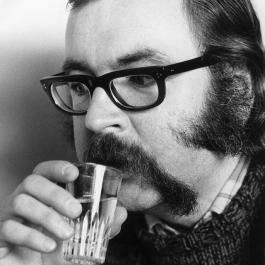

Maret, avant  On ne présente plus Luc Weibel : historien, écrivain, auteur de plusieurs « récits de vie » (dont les fameuses Pipes de terre, pipes de porcelaine*), Luc Weibel (né en 1943) est aussi le chroniqueur le plus subtil et le plus savoureux de la vie genevoise. Toujours à la lisière de l'histoire générale et de l'histoire personnelle, ses livres s'inscrivent dans la lignée directe de cet autre chroniqueur genevois d'exception que fut Henri-Frédéric Amiel (auquel Weibel a consacré un très beau livre, Les petits frères d'Amiel**, préfacé par Philippe Lejeune).

On ne présente plus Luc Weibel : historien, écrivain, auteur de plusieurs « récits de vie » (dont les fameuses Pipes de terre, pipes de porcelaine*), Luc Weibel (né en 1943) est aussi le chroniqueur le plus subtil et le plus savoureux de la vie genevoise. Toujours à la lisière de l'histoire générale et de l'histoire personnelle, ses livres s'inscrivent dans la lignée directe de cet autre chroniqueur genevois d'exception que fut Henri-Frédéric Amiel (auquel Weibel a consacré un très beau livre, Les petits frères d'Amiel**, préfacé par Philippe Lejeune). C'est le prétexte (officiel) de ce livre protéiforme et savoureux. On pourrait croire aux aventures d'un rat de bibliothèque, enfermé dans la belle maison d'Alcine, en pleine canicule, pour mettre un semblant d'ordre dans un monceau de paperasses qui le submergent. Il y a de ça, bien sûr, dans ce beau livre, qui parle aussi d'héritage et de transmission. Mais bien vite l'auteur va retrouver l'air libre. Depuis toujours, c'est un flâneur, un promeneur des lettres et un observateur sans concession de la vie quotidienne. Alors, l'été qu'il passe dans la bibliothèque familiale (où il découvre, mine de rien, des trésors étonnants, comme ces lettres échangées entre une femme de sa famille et H.F. Amiel) se prolonge, mais ailleurs, avec d'autres rencontres, des lectures, des voyages, des concerts, des conférences, etc. Weibel est un esprit curieux (dans tous les sens du terme). Un esprit singulier, qui s'interroge sans cesse sur lui (fidèle, en cela, aux préceptes d'Amiel), mais s'intéresse d'abord et surtout aux autres.

C'est le prétexte (officiel) de ce livre protéiforme et savoureux. On pourrait croire aux aventures d'un rat de bibliothèque, enfermé dans la belle maison d'Alcine, en pleine canicule, pour mettre un semblant d'ordre dans un monceau de paperasses qui le submergent. Il y a de ça, bien sûr, dans ce beau livre, qui parle aussi d'héritage et de transmission. Mais bien vite l'auteur va retrouver l'air libre. Depuis toujours, c'est un flâneur, un promeneur des lettres et un observateur sans concession de la vie quotidienne. Alors, l'été qu'il passe dans la bibliothèque familiale (où il découvre, mine de rien, des trésors étonnants, comme ces lettres échangées entre une femme de sa famille et H.F. Amiel) se prolonge, mais ailleurs, avec d'autres rencontres, des lectures, des voyages, des concerts, des conférences, etc. Weibel est un esprit curieux (dans tous les sens du terme). Un esprit singulier, qui s'interroge sans cesse sur lui (fidèle, en cela, aux préceptes d'Amiel), mais s'intéresse d'abord et surtout aux autres.  Comme Amiel, comme Rousseau, Weibel n'est pas tendre avec lui-même. Quand on se moque des travers des autres, il faut aussi savoir rire des siens. C'est un autre aspect de ce livre à la fois riche et vivant : l'auteur, qui est le roi de la litote (on ne compte plus les « un peu », les « sans doute », etc.), manie l'humour avec dextérité (le plus souvent par des incises ou des parenthèses). C'est un régal de lire ses comtes-rendus de conférences ou de rencontres, qui sont des modèles du genre.

Comme Amiel, comme Rousseau, Weibel n'est pas tendre avec lui-même. Quand on se moque des travers des autres, il faut aussi savoir rire des siens. C'est un autre aspect de ce livre à la fois riche et vivant : l'auteur, qui est le roi de la litote (on ne compte plus les « un peu », les « sans doute », etc.), manie l'humour avec dextérité (le plus souvent par des incises ou des parenthèses). C'est un régal de lire ses comtes-rendus de conférences ou de rencontres, qui sont des modèles du genre. Il m'est arrivé ces derniers jours quelque chose qui se passait souvent quand j'avais dix-sept, vingt-trois, vingt-cinq ans. Vous savez, quand vous êtes plongé dans un livre, que chaque obligation de le quitter est un arrachement, quand on bâcle tout pour retourner le plus vite possible se livrer au vice coupable.

Il m'est arrivé ces derniers jours quelque chose qui se passait souvent quand j'avais dix-sept, vingt-trois, vingt-cinq ans. Vous savez, quand vous êtes plongé dans un livre, que chaque obligation de le quitter est un arrachement, quand on bâcle tout pour retourner le plus vite possible se livrer au vice coupable. Pas moins de quatre livres de ou sur Maurice Chappaz viennent de paraître ! Une floraison qui rappelle à quel point ce poète est important.

Pas moins de quatre livres de ou sur Maurice Chappaz viennent de paraître ! Une floraison qui rappelle à quel point ce poète est important.