L'idole aux trois visages*

Ne riez pas : je suis le dernier spécimen d’une génération sacrifiée. Oui, parfaitement. Sur l’autel d’une déesse implacable dont j’ai subi, de plein fouet, le triomphe éclatant, puis le déclin inexorable. L’idole à laquelle j’ai sacrifié ma jeunesse — comme beaucoup d’autres de ma génération (comme on ne choisit pas son nom, on ne choisit pas son époque non plus) — a trois visages : marxisme, psychanalyse et féminisme.

Ne riez pas : je suis le dernier spécimen d’une génération sacrifiée. Oui, parfaitement. Sur l’autel d’une déesse implacable dont j’ai subi, de plein fouet, le triomphe éclatant, puis le déclin inexorable. L’idole à laquelle j’ai sacrifié ma jeunesse — comme beaucoup d’autres de ma génération (comme on ne choisit pas son nom, on ne choisit pas son époque non plus) — a trois visages : marxisme, psychanalyse et féminisme.

Le marxisme, d’abord. La dialectique entre les dominants et les dominés, la lutte des classes, le rêve d’un avenir radieux qui serait comme le paradis terrestre retrouvé. La psychanalyse, ensuite : la dialectique entre le conscient et l’inconscient, la force de retour du refoulé, le rêve d’une harmonie entre le monde et moi. Le féminisme, enfin : la dialectique entre l’homme (dominant) et la femme (dominée), la lutte implacable de sexes, le rêve d’une égalité qui passerait par un renversement des rôles et des valeurs.

Déboulonnée, comme les statues de Saddam Hussein ou de Moubarak, l’idole aux trois visages exhibe aujourd’hui ses ruines encore fumantes. Celui (ou celle) qui se réclamerait du marxisme passerait au mieux pour un naïf ; au pire pour un dangereux criminel. Comment peut-on parler de lutte des classes à une époque où l’ambition la plus élevée est de posséder une Rolex à trente ans ? Où les fameuses « classes sociales » chères à Marx, si distinctes et antagonistes à son époque, ne tendent plus à former aujourd’hui qu’une tribu indifférenciée de bobos ? Où la seule chose qu’on attend avec impatience n’est pas la révolution, mais le tout dernier modèle de smartphone ? Et l’avenir radieux ? No future ! Nous vivons un présent éternel dont les seuls diktats sont : consommer davantage, faire la fête à tout prix et rester éternellement jeune…

Divisée par les conflits entre disciples plus ou moins reconnus du Maître, la psychanalyse, dans le meilleur des cas, s’est recyclée en thérapie alternative, développement intérieur. Rêves new age. Que reste-t-il de l’inconscient à une époque où les neurosciences, qui ont si bien cartographié notre cerveau, n’ont pas décelé la moindre trace de ça ou de surmoi ?

Comme Dieu, l’inconscient était une hypothèse intéressante. Mais s’il n’existe pas ?

Calquée sur le modèle marxiste, la lutte féministe a subi, également, bien des outrages. Dans un pays gouverné par une majorité de femmes (quatre femmes sur sept conseillers fédéraux), peut-on encore parler de sexe dominé ou dominant ? Si oui, par un renversement complet, le sexe dominé alors n’est plus le même. Bien sûr, l’égalité (salariale, entre autres) n’est pas acquise. Le combat mérite d’être mené. Mais le discours des féministes de la première génération, repris par une Isabelle Alonso, semble aujourd’hui bien désuet. Non seulement passé de mode, mais à côté de la plaque. Je veux que mon homme fasse la vaisselle ! — OK. Et ensuite ? — Qu’il change les couches de bébé ! — OK. What next ? Qu’il me laisse conduire sa Mercedes le dimanche ! — Pas de problème…

L’avenir du marxisme ? Bouché. Les lendemains de la psychanalyse ? De plus en plus inconscients. Le furur du féminisme ? Derrière nous.

À défaut d’instaurer de nouvelles valeurs, le temps nous a ouvert les yeux. L’idole aux trois visages est tombée de son socle. Des enfants dansent sur les ruines. La musique est légère et entraînante. Et la vie continue…

Est-ce vraiment un mal ?

* texte à paraître en avril prochain dans Petit traité de

désobéissance féministe, de Stéphanie Pahud (éditions Arttesia)

Ce livre est une symphonie. Vastes mouvements, reprise des thèmes, ressources multiples d’un écrivain au sommet de son art, jubilation de la langue...

Ce livre est une symphonie. Vastes mouvements, reprise des thèmes, ressources multiples d’un écrivain au sommet de son art, jubilation de la langue...

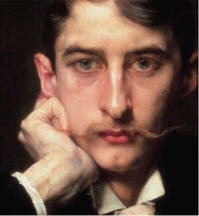

![michon[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/1723324901.jpg) Rimbaud le fils de Pierre Michon fait partie de ces fictions biographiques dont j'avais parlé lors d'un précédent billet (voir

Rimbaud le fils de Pierre Michon fait partie de ces fictions biographiques dont j'avais parlé lors d'un précédent billet (voir

Du nouveau à la Compagnie des Mots !

Du nouveau à la Compagnie des Mots !