Par Pierre Béguin

Il y a quelques années, j’avais consacré une note à un excellent livre de Jean-Claude Michea

L’enseignement de l’ignorance, une attaque en règle de la politique de soumission de l'ensemble de l'appareil éducatif aux impératifs de "la grande guerre économique mondiale". J’ai retrouvé par hasard (c’est-à-dire en faisant de l’ordre) une interview donnée par l’auteur à la sortie de son livre (1999). Je ne résiste pas à l’envie d’en livrer quelques extraits sur ce blog, tant ces propos sont plus que jamais d’actualité, en France comme à Genève, surtout depuis la création du IUFE (Institut Universitaire de Formation des Enseignants).

Quel est le point de départ de votre réflexion?

Depuis une dizaine d'années, les enseignants que je fréquente, et cela quel que soit leur âge, abordent la rentrée avec la certitude que l'année scolaire qui arrive sera pour eux nécessairement plus difficile encore que celle qui vient de s'achever. C'est un sentiment étrange et nouveau. Quand j'ai commencé à Paris, en 1972, et pendant assez longtemps, il était évident que mon travail deviendrait de plus en plus facile, au fur et à mesure que j'accumulerais de l'expérience. C'est l'inverse qui est devenu vrai.

Une dizaine d'années... Votre "sentiment étrange" s'installe avec l'arrivée à la tête de l'Education nationale de Lionel Jospin et de son conseiller spécial, Claude Allègre. Une coïncidence?

En 1988 j'ignorais qui était Allègre et j'avais pour Jospin la plus parfaite indifférence. Pour moi c'était un politicien comme un autre. Or, on s'est vite aperçu que la nouvelle équipe était bien décidée cette fois, comme jamais un gouvernement ne l'avait été dans le passé, à briser tous les obstacles culturels et politiques qui s'opposaient à la restructuration libérale de l'enseignement telle que la Commission européenne, depuis le début des années 80, en définissait les formes et les conditions. Ces transformations avaient commencé à s'appliquer, par exemple, aux secteurs des Télécom, des compagnies aériennes. Elles commençaient à défigurer peu à peu un monde qui m'est cher, celui du football. Elles devaient bien sûr s'appliquer à l'Ecole, c'est-à-dire au "plus grand marché du XXIème siècle" selon l'expression symptomatique de Claude Allègre. Pour imposer à ce "grand marché" des réformes contraires à la fonction traditionnelle de l'Ecole - la transmission des connaissances -, il fallait beaucoup ruser. Dans l'imaginaire républicain, l'Ecole occupe une place centrale. La ruse d'Allègre et de Jospin fut d'utiliser pour ce travail les prétendues "sciences de l'éducation" et la nombreuse armée de naïfs ou de cyniques qui vivaient de ce mythe. La création des trop célèbres IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres) a été l'acte décisif de cette restructuration de l'Ecole.

Comment les réformes que vous dénoncez ont-elles été vécues dans votre lycée?

Nos casiers en salle de professeurs ont commencé à déborder de circulaires - de ce côté, la production de l'Administration est incontestable. Des textes rédigés dans le jargon si particulier des "sciences" de l'éducation. L'élève devenait un "apprenant", le livre un "support visuel", l'enseignant, selon la formule de Philippe Meirieu, le tout-puissant directeur de l'lnstitut national de la pédagogie, un "pourvoyeur d'occasions", un "manager de l'aventure quotidienne de l'apprendre". Si mon stagiaire rappelle, au début du cours, les éléments du cours précédent, je dois rédiger un rapport où je précise qu'"en phase de démarrage d'une situation séquentielle le stagiaire interconnecte le nouveau et le déjà-là". Au début, tous les enseignants un peu sérieux ont éclaté de rire. Mais c'était nous qui étions des naïfs. Derrière la "novlangue" grotesque, une nomenklatura se mettait en place.

A votre avis, quel était le but poursuivi?

Délégitimer les enseignants d'une façon en apparence libertaire en appelant parents et élèves à dénoncer toutes les formes de l'autorité du "Maître". Or, le mot "maître" a deux sens très différents. En latin "dominus" désigne celui qui exerce une domination ou une oppression et "magister" celui qui possède une autorité conférée par un savoir. En ce sens Bakounine, qui était un anarchiste, pouvait écrire: "En matière de souliers je reconnais l'autorité du cordonnier". En rabattant la figure du maître - comme sujet supposé savoir - sur celle du maître - comme oppresseur -, on se donnait sous des apparences "révolutionnaires" les moyens de détruire toute transmission du savoir critique. C'est pourquoi, selon le dogme actuel, l'enseignant doit se contenter d'être un "animateur" qui aide l'élève à "construire son savoir".

Est-ce la raison de votre abomination des pédagogues?

Je ne connais évidemment personne qui nie la nécessité pour un enseignant d'être un bon pédagogue! La question est de savoir si la pédagogie est une science qui produirait des lois, à la manière du physicien dans son laboratoire, - ou un art qui, comme tout art, s'apprend sur le terrain et se fonde sur des connaissances non pas expérimentales, mais empiriques. Quiconque a enseigné, ou simplement élève des enfants, sait bien que c'est beaucoup plus une affaire d'intuition que de connaissances scientifiques. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'on ne peut pas être un bon "pédagogue" si on n'est pas, d'une part, passionné par ce qu'on cherche à transmettre et, de l'autre, si l'on n'est pas attaché affectivement à ceux à qui on doit transmettre ce savoir. Tout le monde sait que cela ne peut s'apprendre mathématiquement. Tout le monde, sauf les pédagogues de profession. Je voudrais ajouter, c'est un secret de Polichinelle en milieu enseignant, que la plupart du temps les spécialistes de ces prétendues "sciences" de l'éducation sont d'anciens enseignants qui, pour une raison ou une autre, ont tout fait pour échapper à un métier où ils ne se réalisaient pas et pour ne plus jamais être confrontés à des élèves. C'est sur cette étrange armée en déroute, souvent amère et aigrie, que Claude Allègre et Philippe Meirieu ont eu le génie de s'appuyer pour briser la résistance du corps enseignant et rentabiliser "le plus grand marché du XXIème siècle".

Votre réaction quand vous entendez Allègre plaider pour "l'égalité des chances"?

Il faut comparer ce qui est comparable. Si quelqu'un, de nos jours, ayant un diplôme équivalent à bac + 2, possède un statut professionnel qui en termes de prestige, de sécurité d'emploi, d'intensité de travail et de revenu réel n'est pas sensiblement supérieur à celui qu'on pouvait avoir avec, il y a trente ans, un simple BEPC, c'est qu'il n'y a pas eu progrès mais, au contraire, paupérisation matérielle et symbolique. On peut très bien, sur le papier, être plus diplômé que ses parents et avoir une qualité de vie inférieure à celle qui était la leur. S'il faut avoir "bac + 2" pour livrer des pizzas, je ne vois pas en quoi il y a eu une démocratisation de l'ordre établi !

Vous enseignez depuis 1972. Dans l'exercice de votre métier, qu'est-ce qui a changé?

Tout! Mais avant tout les élèves. L'ennui c'est que les sociologues, sous l'influence qui reste prépondérante des théories de Pierre Bourdieu, n'analysent pas très bien cette évolution. Ils continuent, par exemple, de réfléchir comme si la famille était encore le lieu privilégié de la transmission des comportements de base culturels. Or, comme l'école de Simon Laflamme, un sociologue canadien, l'a récemment établi, le marquage par la famille - qui reste évidemment fondamental -, est de plus en plus oblitéré par celui qu'opère le spectacle. Je ne sais pas si les gens en ont toujours bien conscience mais nous avons devant nous la première génération qui ait été, dès le début de sa vie, structurée de façon décisive par l'industrie des médias et du divertissement. Ceci ne peut pas être sans conséquence, et tous les parents peuvent mesurer quotidiennement à quel point le pouvoir de former la personnalité de leurs propres enfants est de moins en moins entre leurs mains. Certes, on savait depuis longtemps qu'un homme ressemble plus à son temps qu'à son père ". Mais quand ce temps est celui du spectacle triomphant et de la consommation devenue culture et mode de vie, cela signifie que, désormais, les jeunes devront ressembler de moins en moins à leurs parents et de plus en plus à ce qui a été décidé pour eux par la célèbre "culture jeune" qu'élaborent tous les médias du système. Concrètement, ils ressemblent donc de plus en plus au monde de Bill Gates, Nike, Mc Donald, Coca Cola et à ses diverses traductions médiatiques de Skyrock aux "Guignols de l'info ", de N.T.M. à "Hélène et les garçons", de la Loveparade à la Gay Pride. Bref à toute cette culture de la consommation, que l'adolescent, qui lui est assujetti, vit toujours comme un comportement "rebelle" et "romantique ", alors même qu'elle assure sa soumission réelle à l'ordre médiatique et marchand. Ce qui saute aux yeux quand vous rentrez aujourd'hui dans une classe, c'est de voir à quel point la plupart des élèves - et, il faut bien le dire, pas mal de parents - ont intériorisé, avec le plus grand naturel, la logique des comportements du consommateur. Du jeune des cités, dans les établissements "sensibles", à l'adolescent des nouvelles classes moyennes, il y a, par delà les différences encore éclatantes, l'unité de ce nouveau type d'attitude que le capitalisme de consommation a su si bien leur inculquer, sous des formes parfaitement complémentaires.

Propos recueillis par Jacques Molénat

Dans La Généalogie de la morale, le philosophe Friedrich Nietzsche, à partir d’une analogie phonétique en allemand, établit un lien entre le concept fondamental de la morale Schuld (la faute) et le concept très matériel de Schulden (les dettes). Contracter une dette, c’est inscrire l’action dans une double dimension morale: celle de la promesse (honorer sa dette à échéance) et celle de la faute (avoir contracté une dette).

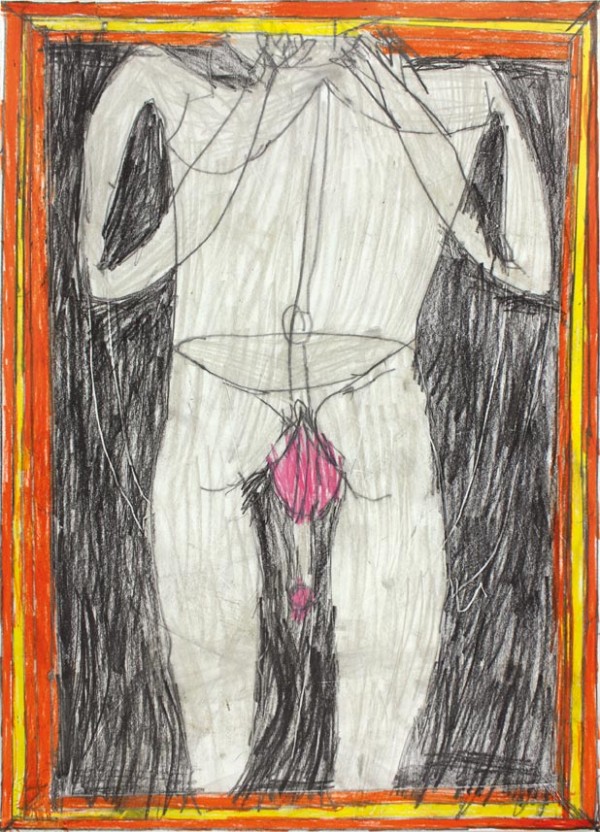

Dans La Généalogie de la morale, le philosophe Friedrich Nietzsche, à partir d’une analogie phonétique en allemand, établit un lien entre le concept fondamental de la morale Schuld (la faute) et le concept très matériel de Schulden (les dettes). Contracter une dette, c’est inscrire l’action dans une double dimension morale: celle de la promesse (honorer sa dette à échéance) et celle de la faute (avoir contracté une dette). Pholoé est brûlante et glacée. Cette jeune fille en recherche de quelque chose qui la transcende, l'amour, la passion, l'absolu, expérimente des rencontres, découvre son corps et tente d'allumer ses sens à force d'amours plus ou moins désespérées et de sexe outrancier.

Pholoé est brûlante et glacée. Cette jeune fille en recherche de quelque chose qui la transcende, l'amour, la passion, l'absolu, expérimente des rencontres, découvre son corps et tente d'allumer ses sens à force d'amours plus ou moins désespérées et de sexe outrancier. « Ombres et volumes bougent sur les draps. Une forme remue. La peau s'anime. Les nerfs augmentent leur tension. Chaque muscle se met en branle. Cœur et poumons accélèrent. Le sang afflue en plus grande quantité vers la tête et les membres. Les paupières s'ouvrent, s’abaissent, se lèvent, tombent. Les lèvres s'écartent. Les coudes se plient. Le crâne monte sur le cou, pivote et s'effondre. Sur la nuque, des poils courts relaient les racines des cheveux. Le corps se rendort, tout ralentit, tout se tait jusqu'à ce que les bips réguliers du réveil s'immiscent au fond des oreilles et frappent les tympans... »

« Ombres et volumes bougent sur les draps. Une forme remue. La peau s'anime. Les nerfs augmentent leur tension. Chaque muscle se met en branle. Cœur et poumons accélèrent. Le sang afflue en plus grande quantité vers la tête et les membres. Les paupières s'ouvrent, s’abaissent, se lèvent, tombent. Les lèvres s'écartent. Les coudes se plient. Le crâne monte sur le cou, pivote et s'effondre. Sur la nuque, des poils courts relaient les racines des cheveux. Le corps se rendort, tout ralentit, tout se tait jusqu'à ce que les bips réguliers du réveil s'immiscent au fond des oreilles et frappent les tympans... »

Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.

Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.

Ils s'opposent en tout mais chacun est fasciné par l'autre. Il y a d'un côté le paysan de montagne, qui vit dans la ferme du haut, attaché au lieu par le travail et les bêtes, vivant dans des conditions qui n'ont rien à voir avec le luxe et le confort. De l'autre côté, un écrivain suisse allemand à succès, auteur de livres de voyages, séducteur, riche, nomade.

Ils s'opposent en tout mais chacun est fasciné par l'autre. Il y a d'un côté le paysan de montagne, qui vit dans la ferme du haut, attaché au lieu par le travail et les bêtes, vivant dans des conditions qui n'ont rien à voir avec le luxe et le confort. De l'autre côté, un écrivain suisse allemand à succès, auteur de livres de voyages, séducteur, riche, nomade. Voilà pour le contenu. Mais on ne dirait rien de ce livre si on ne parlait pas de son écriture et de sa force. Jean-Pierre Rochat travaille en pleine pâte, comme un peintre qui privilégierait l'épaisseur des matières, la force des couleurs, la consistance, la profondeur. Son style est dense, solide, rythmique, goûteux. Un exemple : le début du livre.

Voilà pour le contenu. Mais on ne dirait rien de ce livre si on ne parlait pas de son écriture et de sa force. Jean-Pierre Rochat travaille en pleine pâte, comme un peintre qui privilégierait l'épaisseur des matières, la force des couleurs, la consistance, la profondeur. Son style est dense, solide, rythmique, goûteux. Un exemple : le début du livre. C'est un livre passionnant que propose Alain Favarger en convoquant les mythologies américaines contemporaines. Quarante-six textes se succèdent dans Magnétique Amérique

C'est un livre passionnant que propose Alain Favarger en convoquant les mythologies américaines contemporaines. Quarante-six textes se succèdent dans Magnétique Amérique