portrait en creux

Par antonin moeri

L’avant-dernier chapitre de Moderato Cantabile m’a impressionné. J’ai rarement lu évocation plus épurée d’un dîner de grands bourgeois. J’aimerais m’en tenir à cette scène dont Peter Brook tira une séquence cinématographique assez banale en 1960.

Habillé de noir et ganté de blanc, un homme apporte le saumon disposé sur un plat d’argent. Pendant ce temps, le canard à l’orange est apprêté en cuisine. Il y a quinze invités. Quand Anne Desbaresdes pose sa fourchette, on croit que le saumon la voit poser sa fourchette. Le saumon est assez près d’elle pour la voir passer sa main dans les cheveux, arborer un sourire fixe, boire du Pomerol les yeux mi-clos. Il voit les épaules nues, luisantes de celles qui se pourlèchent de mayonnaise verte, qui lèvent leurs bras irréprochables d’épouses ad hoc. Le saumon englouti, ce sera au canard de prendre le relais. Il voit les invités se servir, il les entend murmurer. Il entend Anne dire Non merci quand on lui propose une aile de canard. Il voit Anne lever sa main jusqu’à la fleur de magnolia qui se fane entre ses gros seins. Il entend les invités demander si Anne n’est pas malade. Il voit Anne demander un énième verre de Pomerol. Il voit ses seins magnifiques. Il perçoit les conversations qui s’allongent et Anne, il la voit sourire dans la lumière des lustres, prendre un peu de glace au moka, lever sa main dans le désordre de ses cheveux blonds, il l’entend dire «Nous allons partir dans une maison au bord de la mer, une maison isolée au bord de la mer».

Aucun invité n’est décrit ni la salle ni la table ni les services ni les tableaux ni les domestiques. Et pourtant, j’ai rarement eu l’impression aussi nette d’assister à un dîner de grands bourgeois. Nulle emphase ni satire ni critique bébête des gens à fric pour suggérer, avec la plus extrême concision, ce rituel de gens occupant légitimement leur place. Et pour dynamiter ce monde de l’auto-satisfaction sereine, une scène en contrepoint. Celle de l’homme qui rôde Boulevard de la Mer, qui sent l’odeur des magnolias, qui va s’étendre sur la plage, qui scrute les fenêtres illuminées de la vieille demeure, qui regarde tantôt la mer, tantôt le parc, tantôt ses propres mains. Il quitte le Boulevard de la Mer, fait le tour du parc, observe les dunes, revient sur la grève, fixe à nouveau les stores blancs devant les baies illuminées, prend un galet, le jette dans la mer après avoir visé une des baies, se recouche au bord de l’eau. Le vent et l’odeur des magnolias passent sur ses paupières fermées. Il se relève, s’approche de la grille qu’il serre très fort dans ses mains. Il lâche la grille et regarde ses mains vides. En s’éloignant du parc, il sent de moins en moins l’odeur du magnolia, il ne sent plus que l’odeur de la mer. Quand Anne montera se coucher, elle regardera le boulevard par la fenêtre. «L’homme l’aura déjà déserté».

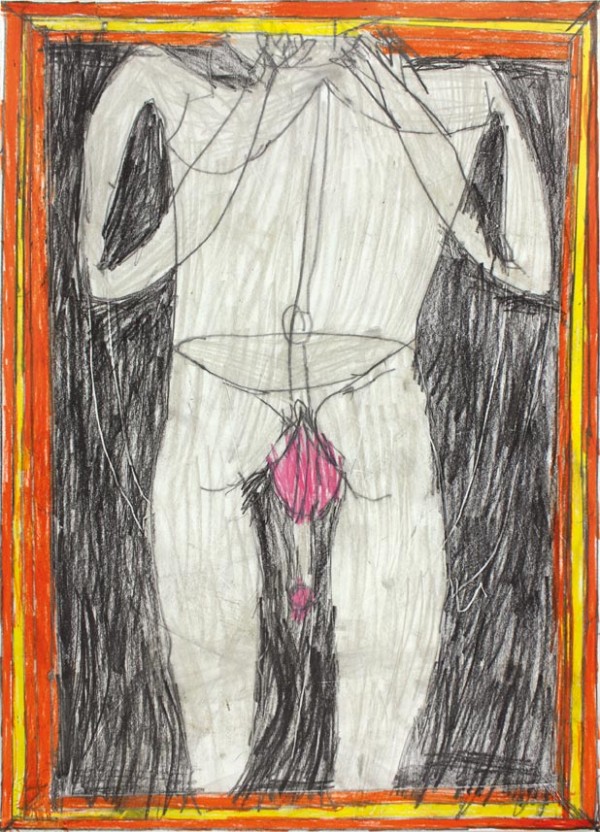

Comment raconter plus efficacement l’affolement d’une femme qu’un désir obscur crucifie sur sa chaise Second Empire? Seule allusion à son corps: «Elle retourne à l’écartement silencieux de ses reins, à leur brûlante douleur». Pour dire la fulgurance du désir qu’une jeune femme riche éprouve pour un homme de la rue et l’ennui d’un monde dit «civilisé», Duras choisit le retrait pour mieux donner à voir. Elle fixe l’attitude du personnage depuis l’extérieur et n’entre pas en lui. Le lecteur ne verra que des phénomènes. Ce que Duras raconte ou suggère d’un geste très sûr, c’est ce que les mots ne peuvent pas dire: une sensation de brûlure.