Exégèse du bobo IV

Par Pierre Béguin

Bien davantage que ces appels d’un camp à l’autre, deux tendances ont fortement contribué au rapprochement de la bohème et de la bourgeoisie. La bohème était avant tout assimilée à la pauvreté. Or, dans les années 1860, sous l’impulsion de quelques écrivains, le concept fut remanié et ses frontières se dilatèrent jusqu’aux sommets de la société. Gabriel Guillemot par exemple soutenait que les personnages de Murger avaient définitivement déserté le Paris moderne des grands boulevards. Il proposait donc d’appliquer le terme bohème à tous ceux qui vivaient d’expédients, incluant tous les excentriques. Ainsi définie, la bohème perdait son lien essentiel avec la pauvreté. On pouvait dès lors trouver des bohèmes à tous les étages de la société, du prince au gueux. Il suffisait de construire son existence sur un étalage de fortune, de position, de savoir, d’originalité. La voie royale pour les futurs bobos…

Et surtout, dès les années 1880, quand la «fin de siècle» se fondit dans la «Belle Epoque», la mode des cabarets, à Montmartre essentiellement grâce à son caractère champêtre, changea radicalement la donne. Certes, la bohème avait toujours été associée aux cafés, dont le Momus rendu célèbre par Murger et ses amis, ou la brasserie alsacienne Andler, au quartier Latin, chère à Gustave Courbet. Mais les cabarets montmartrois témoignèrent immédiatement d’un nouveau type de symbiose entre la bohème et la bourgeoisie, et de l’existence d’un large public qui avait envie de tâter de la bohème sans risque. De fait, les cabarets ont su habilement exploiter – et combler – cette perverse et/ou nécessaire attraction bourgeoise pour la vie dissolue, pourvu que le retour à la vie «normale» soit assuré. Et comme depuis Montmartre, il suffisait d’un taxi… Ainsi commença la commercialisation de la bohème.

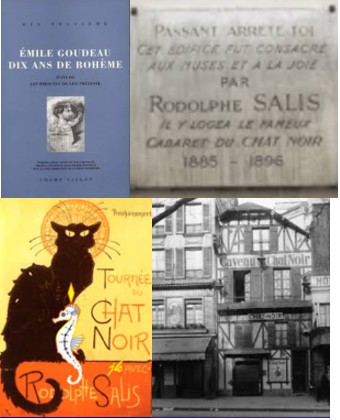

C’est à Emile Goudeau, qui l’imagina, et à Rodolphe Salis, qui le finança, qu’on doit le premier cabaret célèbre, Le Chat-noir (1881), véritable plate-forme promotionnelle pour de nombreux écrivains ou artistes, équivalent culturel des récents grands magasins dont il reproduisait la politique de produits variés et d’entrée libre. Désormais, tout poète désireux de vivre de ses écrits n’avait d’autre choix que de se convertir au système du cabaret (dans les années 1950, même sort fut réservé aux chanteurs, parmi eux Jacques Brel). Et tout bourgeois désireux d’échapper, pour un soir, à la vie de plus en plus organisée et réglementée de la cité moderne pouvait à loisir franchir les frontières sociales, briser les conventions, violer les tabous. Echange de bons principes: argent contre encanaillement, rétribution de poètes sans le sou contre initiation du public à l’art et à la littérature. Avec, en sus, l’inévitable rituel de passage. Au Chat-noir, le personnel de cabaret portait les costumes verts de l’Académie française, accueillant les «mécènes» avec une politesse exagérée, titres de noblesse et respect extrême, caricaturant jusqu’à la théâtralisation la distance qui séparait les uns des autres. Au Mirliton, Aristide Bruant adopta le style opposé. Les clients étaient regardés de travers et injuriés, accueillis par une insulte en musique dont Bruant donnait le signal: «Oh! La! la! Cett’ binette! cett’ gueule qu’il a…»

C’est à Emile Goudeau, qui l’imagina, et à Rodolphe Salis, qui le finança, qu’on doit le premier cabaret célèbre, Le Chat-noir (1881), véritable plate-forme promotionnelle pour de nombreux écrivains ou artistes, équivalent culturel des récents grands magasins dont il reproduisait la politique de produits variés et d’entrée libre. Désormais, tout poète désireux de vivre de ses écrits n’avait d’autre choix que de se convertir au système du cabaret (dans les années 1950, même sort fut réservé aux chanteurs, parmi eux Jacques Brel). Et tout bourgeois désireux d’échapper, pour un soir, à la vie de plus en plus organisée et réglementée de la cité moderne pouvait à loisir franchir les frontières sociales, briser les conventions, violer les tabous. Echange de bons principes: argent contre encanaillement, rétribution de poètes sans le sou contre initiation du public à l’art et à la littérature. Avec, en sus, l’inévitable rituel de passage. Au Chat-noir, le personnel de cabaret portait les costumes verts de l’Académie française, accueillant les «mécènes» avec une politesse exagérée, titres de noblesse et respect extrême, caricaturant jusqu’à la théâtralisation la distance qui séparait les uns des autres. Au Mirliton, Aristide Bruant adopta le style opposé. Les clients étaient regardés de travers et injuriés, accueillis par une insulte en musique dont Bruant donnait le signal: «Oh! La! la! Cett’ binette! cett’ gueule qu’il a…»

L’engouement fut énorme. Tous les artistes et célébrités s’y précipitèrent. Maupassant, Huysmans, Edmond de Goncourt, Toulouse-Lautrec, le général Boulanger, le Prince de Galles. Et le cabaret mit en vedette, entre autres, Alphonse Allais, Charles Cros, François Coppée… Le système consistait à associer le nom du cabaret à la carrière de ses protagonistes. D’où l’importance des affiches, telles celle de Toulouse-Lautrec qui immortalisa le Chat-noir et Aristide Bruant avec son écharpe flottante rouge et son chapeau noir à large bord. Ceux qui s’y produisaient publiaient des livres de poésie ou de chansons et profitaient de leurs apparitions pour assurer leur promotion (un rôle que la télévision reprendra un siècle plus tard). La bohème devenait rentable, permettant ainsi à ses adeptes de sortir de leur mansarde obscure et de gagner le chemin lumineux de la notoriété. Avec le cabaret, la bohème n’était plus une forme de retrait de la vie au nom de l’art, de la fantaisie ou de la révolte, elle s’était transformée, par un contrat tacite entre deux mondes disjoints, en un mode de publicité. En cette fin de siècle, si la bohème restait un moyen de vivre sur un revenu modeste, d’acquérir de l’expérience ou de théâtraliser l’ambivalence vis-à-vis de la vie bourgeoise, elle était aussi devenue un moyen efficace de se lancer comme écrivain ou poète…

Suite demain