Exégèse du bobo V

Par Pierre Béguin

A partir de 1900, plus exactement à partir du moment où Picasso, fraîchement débarqué à Paris, s’installa à Montmartre, entraînant dans son sillage peintres et poètes (Georges Braque, Juan Gris, Modigliani, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, etc.), la butte devint aussi, et surtout, le domaine des peintres, et la bohème une sorte de théâtre social visant à entretenir dans l’esprit des bourgeois une légende insensée. Le «Tout Paris» et l’avant garde occupèrent ce territoire en commun. L’originalité, l’ostentation, l’extravagance, la gaucherie, la théâtralité de la vie montmartroise au détour du XXe siècle lui valait toujours le qualificatif de bohème, mais il est certain que la souillure du mercantilisme lui avait définitivement fait perdre l’innocence et la virginité qui furent son essence aux temps de Murger. D’autant plus que des personnages équivoques, pègre et criminels dangereux, commencèrent à s’y mêler, introduisant la violence (le meurtre en plein cabaret du fils du tenancier du Chat-noir, en 1911, en fut un des points culminants) dans un monde qui avait certes perdu son authenticité mais pas encore ses utopies de fraternité. Même s’il adoptait fidèlement la posture et le comportement du bohème, aucun écrivain, aucun peintre, contrairement au postulat artistique de cette époque, n’oubliait un instant que les limites de la réalité n’étaient pas celles de l’imagination. Le pinceau dans le non figuratif certes, mais les pieds bien sur terre…

A part peut-être Alfred Jarry qui fut le seul à incarner authentiquement cette absence de distinction entre l’art et la vie, principale caractéristique, avec la pauvreté, de la bohème originelle. Avec Jarry, la fusion de l’art et de la vie, célébrée par Murger, décriée par Baudelaire et les Goncourt, apparait comme la substance même de l’activité artistique. L’écrivain, dont la vie fut un véritable suicide, en poussa la logique jusqu’au bout, jusqu’à l’autodestruction, faisant de l’affrontement direct avec son public un principe moteur de son œuvre. On connaît cette anecdote rapportée par Apollinaire – et qu’André Gide a transposée dans Les Faux-Monnayeurs – où Jarry tira en public deux coups de révolver (il ne se séparait jamais ni de son révolver ni de sa bicyclette) sur le sculpteur Manolo qui lui avait déplu. Trois dames enceintes s’évanouirent. A ceux qui l’emmenaient il proclama: «N’est-ce pas que c’était bien comme littérature?» A 34 ans, sa vie s’arrêta «tout doucement comme un moteur fourbu», comme il l’avait prophétisé dans une lettre à Rachilde Valette. Le 1e novembre 1907, paralysé par le froid, la faim et le manque d’hygiène, il meurt solitaire à la Charité… en réclamant un cure-dent – une dizaine d’années plus tard, Jacques Vaché, pour qui le suicide était la seule réponse cohérente à l’impossibilité de l’art dans la vie moderne et au carnage inouï des champs de bataille, illustra la posture de Jarry de manière plus radicale encore, mais sans en adopter le bohémianisme.

A part peut-être Alfred Jarry qui fut le seul à incarner authentiquement cette absence de distinction entre l’art et la vie, principale caractéristique, avec la pauvreté, de la bohème originelle. Avec Jarry, la fusion de l’art et de la vie, célébrée par Murger, décriée par Baudelaire et les Goncourt, apparait comme la substance même de l’activité artistique. L’écrivain, dont la vie fut un véritable suicide, en poussa la logique jusqu’au bout, jusqu’à l’autodestruction, faisant de l’affrontement direct avec son public un principe moteur de son œuvre. On connaît cette anecdote rapportée par Apollinaire – et qu’André Gide a transposée dans Les Faux-Monnayeurs – où Jarry tira en public deux coups de révolver (il ne se séparait jamais ni de son révolver ni de sa bicyclette) sur le sculpteur Manolo qui lui avait déplu. Trois dames enceintes s’évanouirent. A ceux qui l’emmenaient il proclama: «N’est-ce pas que c’était bien comme littérature?» A 34 ans, sa vie s’arrêta «tout doucement comme un moteur fourbu», comme il l’avait prophétisé dans une lettre à Rachilde Valette. Le 1e novembre 1907, paralysé par le froid, la faim et le manque d’hygiène, il meurt solitaire à la Charité… en réclamant un cure-dent – une dizaine d’années plus tard, Jacques Vaché, pour qui le suicide était la seule réponse cohérente à l’impossibilité de l’art dans la vie moderne et au carnage inouï des champs de bataille, illustra la posture de Jarry de manière plus radicale encore, mais sans en adopter le bohémianisme.

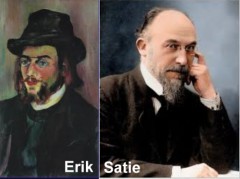

A ma connaissance, la bohème du début du XXe siècle ne fit aucune autre victime notoire parmi les artistes répertoriés. Et surtout pas Erik Satie que l’on a souvent comparé à Jarry, de 7 ans son cadet, mais auquel il survécut 18 ans. Par les signes extérieurs, il est vrai, ils avaient beaucoup en commun: costumes et habitudes étranges, déguisements moyenâgeux, vie sexuelle insolite laissant supposer la peur de l’intimité, voix atone et saccadée, alternance d’attitudes de repli spirituel et d’agressivité auraient pu faire de ces deux contemporains des frères siamois de la bohème. Satie représente pourtant un mode d’assimilation d’éléments bohèmes à l’avant-garde radicalement opposé à celui de Jarry. Son parcours, en apparence, reste classique. En 1890, il entre dans sa période de bohémianisme en brûlant ses habits de bourgeois, en se laissant pousser les cheveux et en méprisant les lieux communs et les habitudes reçues autant qu’il le put. Si bien qu’une année plus tard, le peintre espagnol – et ami de Picasso ‒ Ramόn Casas fit de lui un portrait intitulé Le Bohémien. Puis, en 1898, il abandonne Montmartre, ses habits fripés et ses cheveux longs, s’installe dans une banlieue petite-bourgeoise, s’habille convenablement et modifie radicalement ses habitudes. Bientôt, il s’occupe des affaires locales et devient connu sous le nom de «monsieur en velours». Mais les changements de vie successifs de Satie ne sont frappants qu’en apparence. En réalité, à l’image de Barrès probablement, il a compris qu’il pouvait se cacher tout aussi bien derrière une façade bourgeoise que derrière une façade bohème. Tout aussi bien… et plus confortablement. Satie avait trouvé dans l’avant-garde moderniste qui identifiait l’art à une subjectivité intégrale, à un refus de se modeler sur le monde extérieur, un moyen de satisfaire son originalité, son besoin de solitude et de repli sur soi dans les structures mêmes de la publicité qui imprégnait la vie culturelle. Il joua avec cette publicité durant toute sa carrière, s’en servant tel un paravent, comme il se servit successivement de la bohème et des signes extérieurs de la respectabilité bourgeoise, sans jamais adhérer ni à l’une ni à l’autre. Son projet, vers 1920, baptisé «musique d’ameublement», en est une illustration parmi d’autres. L’idée consistait à intégrer la musique dans la vie quotidienne, en l’éliminant en tant que spectacle, pour en faire un simple instrument facilitant les autres activités. Satie donnait à cette musique l’objectif d’atténuer les bruits de la rue, des couteaux et des fourchettes au restaurant, de meubler les vides des conversations. Il la qualifiait de «foncièrement industrielle», et la plaçait au même niveau que la lumière, la chaleur ou le confort. En quelque sorte l’équivalent de ce qu’est aujourd’hui la musique d’ambiance, voire certaines musiques de film. Satie écrivit pour elle des annonces modèles du genre: «Musique d’ameublement pour notaires, banquiers, etc.». Bien sûr, le projet était, comme toujours avec Satie, imprégné de distance, d’ironie: transformé en produit de pure utilité, la musique devenait ce qu’exigeait une société totalement commerciale, en même temps qu’elle illustrait par l’absurde, ainsi niée dans sa dimension spécifique, cette fusion de l’art et de la vie que Jarry avait incarné jusqu’à l’autodestruction. Ironie pour ironie, Satie voulut faire la démonstration de la «musique d’ameublement» lors de l’entracte d’une pièce de théâtre, espérant que les spectateurs, comme c’est le cas aujourd’hui, circuleraient et parleraient pendant qu’on jouerait. Las! Habitués à considérer l’art comme un spectacle représenté dans une sphère distincte des activités quotidiennes, les spectateurs retournèrent s’asseoir dès les premières notes. La musique enregistrée allait bientôt modifier ces réflexes…

A ma connaissance, la bohème du début du XXe siècle ne fit aucune autre victime notoire parmi les artistes répertoriés. Et surtout pas Erik Satie que l’on a souvent comparé à Jarry, de 7 ans son cadet, mais auquel il survécut 18 ans. Par les signes extérieurs, il est vrai, ils avaient beaucoup en commun: costumes et habitudes étranges, déguisements moyenâgeux, vie sexuelle insolite laissant supposer la peur de l’intimité, voix atone et saccadée, alternance d’attitudes de repli spirituel et d’agressivité auraient pu faire de ces deux contemporains des frères siamois de la bohème. Satie représente pourtant un mode d’assimilation d’éléments bohèmes à l’avant-garde radicalement opposé à celui de Jarry. Son parcours, en apparence, reste classique. En 1890, il entre dans sa période de bohémianisme en brûlant ses habits de bourgeois, en se laissant pousser les cheveux et en méprisant les lieux communs et les habitudes reçues autant qu’il le put. Si bien qu’une année plus tard, le peintre espagnol – et ami de Picasso ‒ Ramόn Casas fit de lui un portrait intitulé Le Bohémien. Puis, en 1898, il abandonne Montmartre, ses habits fripés et ses cheveux longs, s’installe dans une banlieue petite-bourgeoise, s’habille convenablement et modifie radicalement ses habitudes. Bientôt, il s’occupe des affaires locales et devient connu sous le nom de «monsieur en velours». Mais les changements de vie successifs de Satie ne sont frappants qu’en apparence. En réalité, à l’image de Barrès probablement, il a compris qu’il pouvait se cacher tout aussi bien derrière une façade bourgeoise que derrière une façade bohème. Tout aussi bien… et plus confortablement. Satie avait trouvé dans l’avant-garde moderniste qui identifiait l’art à une subjectivité intégrale, à un refus de se modeler sur le monde extérieur, un moyen de satisfaire son originalité, son besoin de solitude et de repli sur soi dans les structures mêmes de la publicité qui imprégnait la vie culturelle. Il joua avec cette publicité durant toute sa carrière, s’en servant tel un paravent, comme il se servit successivement de la bohème et des signes extérieurs de la respectabilité bourgeoise, sans jamais adhérer ni à l’une ni à l’autre. Son projet, vers 1920, baptisé «musique d’ameublement», en est une illustration parmi d’autres. L’idée consistait à intégrer la musique dans la vie quotidienne, en l’éliminant en tant que spectacle, pour en faire un simple instrument facilitant les autres activités. Satie donnait à cette musique l’objectif d’atténuer les bruits de la rue, des couteaux et des fourchettes au restaurant, de meubler les vides des conversations. Il la qualifiait de «foncièrement industrielle», et la plaçait au même niveau que la lumière, la chaleur ou le confort. En quelque sorte l’équivalent de ce qu’est aujourd’hui la musique d’ambiance, voire certaines musiques de film. Satie écrivit pour elle des annonces modèles du genre: «Musique d’ameublement pour notaires, banquiers, etc.». Bien sûr, le projet était, comme toujours avec Satie, imprégné de distance, d’ironie: transformé en produit de pure utilité, la musique devenait ce qu’exigeait une société totalement commerciale, en même temps qu’elle illustrait par l’absurde, ainsi niée dans sa dimension spécifique, cette fusion de l’art et de la vie que Jarry avait incarné jusqu’à l’autodestruction. Ironie pour ironie, Satie voulut faire la démonstration de la «musique d’ameublement» lors de l’entracte d’une pièce de théâtre, espérant que les spectateurs, comme c’est le cas aujourd’hui, circuleraient et parleraient pendant qu’on jouerait. Las! Habitués à considérer l’art comme un spectacle représenté dans une sphère distincte des activités quotidiennes, les spectateurs retournèrent s’asseoir dès les premières notes. La musique enregistrée allait bientôt modifier ces réflexes…

Suite demain