Par Pierre Béguin

Vie d’Antoine Peluchet

Au début fut la relique. Celle des Peluchet que les femmes se transmettent de générations en générations au moment des naissances et des enterrements, témoin – et métaphore même – d’un vide: «Les Peluchet ont disparu avec le précédent siècle; le dernier, à ma connaissance, fut Antoine Peluchet, fils perpétuel et perpétuellement inachevé, qui emporta au loin son nom et l’y perdit. Ce nom tombé en désuétude, la relique l’a porté jusqu’à moi: objet de femmes et relais de l’une à l’autre transmis, elle pallie l’insuffisance des mâles et confère au plus stérile d’entre eux une manière d’immortalité, qu’une besogneuse descendance paysanne, pressée de mourir et d’oublier, ne lui eût certes pas assurée».

L’histoire d’Antoine Peluchet, c’est l’histoire d’une absence, d’un vide. Et le récit de son existence est là pour dire ce vide. Les tombeaux de Mallarmé cèdent ici la place à la relique héritée par le narrateur, premier homme depuis Antoine à la posséder et devenu par cet héritage même l’ombre de cette ombre: «Depuis si longtemps, je suis le plus près d’être son fils (…) nos destins diffèrent peu, nos vouloirs sont sans traces, notre œuvre n’est pas».

A nouveau, comme ce fut le cas avec André Dufourneau, le narrateur enfant s’identifie totalement à cette destinée d’exil, de révolte et de drame: «Comme moi, Antoine enfant fut conduit devant ces Lares…» Et l’adolescent de projeter dans l’exil de Peluchet sa propre problématique: «Ce qui lui importait – rage de quitter, sainteté ou vol de grands chemins, peu importe le nom de la fuite, refus et inertie en tout cas – était le fait non pas de tous (…) mais d’un seul au désir massif, fondateur stérile et solipsiste…» Les mots sont si vastes qui flottent autour des choses «comme des défroques achetées en foire», l’alouette s’envole si haut, et «si bellement». Pourtant, la terre n’est pas son ennemie, ni même son père, brutal parce que lui n’a pas les mots, qui aime tant son lopin et qui supporte mal cette langueur paresseuse du fils pour les travaux des champs: «Il faut alors imaginer qu’un jour, Toussaint perçut dans le fils – et n’en finit plus dès lors de percevoir – quelque chose, geste, parole, ou plus vraisemblablement silence, qui lui déplut: une pesée légère aux mancherons de la charrue, une paresse à vivre, un regard qui demeurait obstinément le même, qu’il se posât sur des seigles parfaits ou des blés où s’est roulé l’orage, un regard pareil à la terre innombrable et toujours la même».

Car le rapport d’Antoine au monde n’est pas celui d’un paysan à sa terre. Le père ne lui pardonnera pas cette trahison. Alors il y eut cette terrible nuit du bannissement d’Antoine par Toussaint. Un regard dévoilé du fils dans lequel le père lit une exaspération, ou une indifférence, ou une morgue, ou peut-être une sorte de dignité sans cause. On crie dans la cuisine, on gesticule, on brandit un verre ou un livre, on tape du poing sur la table. «Enfin la vieille arrogance patriarcale retrouve son vieux geste définitif, la droite du père se tend vers la porte, la chandelle fléchit, le fils est debout (…) Il part, il n’est plus d’ici…»

Cette scène clé du bannissement, qui s’étend sur trois pages, est tout simplement superbe: longues phrases proustiennes ponctuées d’alexandrins, foisonnement d’adjectifs parfois à la limite de l’impropriété (mais d’une propriété supérieure) où rien n’est raconté mais où tout est décrit. La mère coupable se tient dans un coin, muette, sanglotante, le fils résiste, le père détient le pouvoir et la vérité. Souffrances, douleurs, peines, pauvreté, morts vaines et permanence du malheur, voilà ce que les Peluchet se transmettent depuis trente générations, voilà ce que le fils refuse d’endosser, voilà ce que le narrateur enfant, à l’écoute de cette histoire racontée par sa grand-mère, perçoit sans très bien le comprendre. Il le comprendra plus tard…

Antoine parti, «il me reste Toussaint», dit-il. De fait, c’est sur le père que le récit va focaliser. Car Toussaint n’existe plus désormais que par son fils banni: son destin, dès lors, est de subir la tragédie de ce bannissement. On ignore comment Antoine a vécu cette rupture, mais on saura précisément comment Toussaint, dépassé par les conséquences de son geste, déboussolé par cette absence, ce vide qui le réduit à la douloureuse impossibilité de transmettre, va vivre cette conscience d’un temps brisé où le passé démesurément va croître. D’abord, l’incrédulité: pourquoi fallait-il qu’Antoine le prît au mot? Puis, pour le père comme pour la mère, l’attente: «Ils attendent Antoine, en tremblant, en se rassurant et se torturant l’un l’autre, la passion de l’espoir dans son tourbillon les prenant, les rejetant, les laissant pour morts, en leur insufflant vie, un peu de vie qu’elle reprend, jette dehors aux chiens, servilement rapporte avec l’éclair d’un souvenir, un oubli bref, le reflet ponctuel d’un battant d’horloge». Ils attendirent un an, deux ans, dix ans peut-être. Un jour enfin, ils furent quittes du réel. Le deuil du fils achevé, Toussaint peut maintenant rêver la vie d’Antoine. Un événement va actionner ce rêve, un autre l’alimenter.

D’abord la découverte par le père de trois livres qu’Antoine a laissés lors de son départ précipité. Dont Manon Lescaut, le roman du grand bannissement d’un jeune aristocrate, Des Grieux, par son père incapable d’accepter les débordements passionnels de son fils pour une roturière de 15 ans prénommée Manon. Toussaint ouvre le livre, peut-être le premier qu’il n’ait jamais ouvert, le feuillette… Et, stupeur, il lui semble comprendre la mécanique incompréhensible des passions, les fuites la nuit en chariot, la fille perdue et le fils failli, les causes multiples des larmes et la mort écrite. Au travers des mésaventures de Des Grieux, c’est Antoine qu’il commence à comprendre: le roman lui a ouvert les voies du fils*. Enfin, il peut se mettre à sa place: «Toussaint, relevant la tête, vit par la fenêtre ce qu’Antoine enfant avait toujours vu: le clocher là-bas, la distance impalpable qui porte l’angélus, l’alouette suspendue ou un corbeau comme un chiffon noir; au-dessous de l’alouette, quelques ares de la terre des Peluchet…» Il prend alors conscience de la nature de poète de son fils, d’une autre relation au monde que celle du paysan à sa terre.

Ensuite, l’arrivée d’un nouveau personnage, «le Fiéfé de chez Décembre», qui vient aider Toussaint pour les labours. Fiéfé ressuscite Antoine à deux niveaux: il incarne le fils paysan que Toussaint aurait aimé avoir, il raconte aux autres villageois la vie imaginaire d’Antoine en Amérique (Des Grieux a connu enfin avec Manon, déportée aux Amériques pour prostitution, quelques mois paradisiaques avant la chute tragique): «On parla donc de l’Amérique et de l’ombre là-bas d’Antoine; et Fiéfé comme ses auditeurs voyaient en l’Amérique (…) un pays fortuné mais périlleux, coupe-gorge et caravansérail, où il y a des sinaïs de ronces et de canaans de fête villageoise; plein de filles perdues mais qui vous aiment de destins splendides ou désastreux…» A en croire Fiéfé qui capte son auditoire par ses boniments, Antoine aurait écrit du Mississipi et du Nouveau Mexique, «pays barbares au-delà de Limoges», il conduirait des locomotives noires sous le soleil d’El Paso, il aurait participé à la ruée vers l’or californien, il vivrait maintenant en bourgeois à l’orée du désert «avec une femme qu’on prenait pour son épouse légitime, qui allait à la messe en gants blancs dans l’église baptiste, mais qu’il avait gagnée aux dés dans un bordel de Galveston ou de Baton Rouge». On entend dans ces pages des accents de Madame Bovary, auxquels se mêlent des intonations de l’extraordinaire premier chapitre de La Beauté sur la Terre (Ramuz).

Et voilà que, peu à peu, le père se met à fantasmer la figure du fils. Ou plutôt, à se fantasmer dans la figure du fils. Il délaisse aux brandes et aux caillasses son lopin de blé noir: «Le soleil se couchait sur sa terre gâtée; là-dessus, le fils épars, le glorieux corps américain, faisait de l’or en Californie». Avant que le retour du réel ne brise définitivement le rêve: un fils Jouanhaut revient de Rochefort où il a fait son temps sous les drapeaux. Sa voix narquoise est catégorique: Antoine n’est pas en Amérique, il l’a vu, de ses yeux vu, embarquer pour le bagne de Ré. Fin de la rêverie pour Toussaint. Fin aussi des boniments pour Fiéfé qui s’effondre de la dissolution de son public. Ivre bientôt du matin au soir. Une vieille le découvre un après-midi à deux pas de son taudis, face contre terre parmi des envols de guêpes. Toussaint serre ce pantin mort dans ses bras en pleurant: Toine! Toine! Cette fois, il a définitivement perdu son fils dans cette seconde mort qui n’est pas celle d’Antoine.

«Le reste tient en peu de mots». Toussaint sombre dans un délire schizophrénique: «Quand j’étais à Baton Rouge…» Bientôt, il rejoint son fils: «Quand de toute évidence il le tint embrassé, il le hissa avec lui sur la margelle pourrie du puits dans quoi fougueusement ils se précipitèrent, leurs bras étreints, leurs yeux riants, leur chute indiscernable…» Demeure le narrateur, fin de race, le dernier à se souvenir, et qui se souvient d’Antoine, s’identifie au banni («Ce père sera le mien») ou à ces lieux qui l’attendent sous la prédominance du vent. Et encore cette sublime dernière phrase: «Il y aura chez un lointain brocanteur une relique à deux sous; il y aura de mauvaises récoltes de blé noir; un saint naïf et délaissé; (…) les miens ici et là dans du bois pourrissant; les villages et leurs noms; et encore du vent».

*J’emploie à dessein le lexique religieux tant sont nombreuses les références à la Trinité, jusqu’au «Toussaint pantocrator».

Suite demain

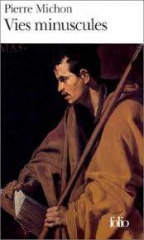

Ainsi se comprend le choix du Saint Thomas de Vélasquez pour la couverture de l’édition en Folio. Michon s’en expliquera plus tard dans Le Roi vient quand il veut (Albin Michel, 2007): «Parce que Saint Thomas est la figure du doute. Et son doute n’est pas le doute méthodique, mais un doute beaucoup plus retors, qui creuse un individu en massacrant en lui ce qu’il a de plus cher. Et s’il y a une chose dont je doute, c’est de ce qui me fonde, c’est-à-dire la littérature, comme Thomas doutait de ce qui le fondait, c’est-à-dire l’incarnation du Christ et la résurrection». Pourtant, la suite d’optatifs qui rythment l’ultime paragraphe de ces Vies minuscules laisse entendre que les prétentions affichées dans la phrase d’ouverture ne sont pas sans fondement: «Qu’à Marsac un enfant toujours naisse. Que la mort de Dufourneau soit moins définitive parce qu’Elise s’en souvint ou l’inventa; et que celle d’Elise soit allégée par ces lignes. Que dans mes étés fictifs, leur hiver hésite. Que dans le conclave ailé qui se tient aux Cards sur les ruines de ce qui aurait pu être, ils soient». Car davantage encore que ces vies minuscules sorties de l’oubli par le miracle de l’écriture, c’est bien celle de l’auteur qui fut sauvée par ce même miracle. Michon ne s’en cache pas: le Saint Thomas de Vélasquez lui paraît «l’image même de la voix qui parle dans les Vies minuscules, cramponnée au livre de toutes ses forces comme si le livre allait la sauver». Et il l’a sauvée. L’écriture a rempli sa véritable fonction, non pas accoucher de la douleur comme une simple catharsis mais mettre au monde cet autre que l’écrivain aura reconnu et qu’au fond il a toujours été. Dans Vies minuscules, comme dans tout chef-d’œuvre, c’est bien le livre qui accouche de l’auteur et non l’inverse.

Ainsi se comprend le choix du Saint Thomas de Vélasquez pour la couverture de l’édition en Folio. Michon s’en expliquera plus tard dans Le Roi vient quand il veut (Albin Michel, 2007): «Parce que Saint Thomas est la figure du doute. Et son doute n’est pas le doute méthodique, mais un doute beaucoup plus retors, qui creuse un individu en massacrant en lui ce qu’il a de plus cher. Et s’il y a une chose dont je doute, c’est de ce qui me fonde, c’est-à-dire la littérature, comme Thomas doutait de ce qui le fondait, c’est-à-dire l’incarnation du Christ et la résurrection». Pourtant, la suite d’optatifs qui rythment l’ultime paragraphe de ces Vies minuscules laisse entendre que les prétentions affichées dans la phrase d’ouverture ne sont pas sans fondement: «Qu’à Marsac un enfant toujours naisse. Que la mort de Dufourneau soit moins définitive parce qu’Elise s’en souvint ou l’inventa; et que celle d’Elise soit allégée par ces lignes. Que dans mes étés fictifs, leur hiver hésite. Que dans le conclave ailé qui se tient aux Cards sur les ruines de ce qui aurait pu être, ils soient». Car davantage encore que ces vies minuscules sorties de l’oubli par le miracle de l’écriture, c’est bien celle de l’auteur qui fut sauvée par ce même miracle. Michon ne s’en cache pas: le Saint Thomas de Vélasquez lui paraît «l’image même de la voix qui parle dans les Vies minuscules, cramponnée au livre de toutes ses forces comme si le livre allait la sauver». Et il l’a sauvée. L’écriture a rempli sa véritable fonction, non pas accoucher de la douleur comme une simple catharsis mais mettre au monde cet autre que l’écrivain aura reconnu et qu’au fond il a toujours été. Dans Vies minuscules, comme dans tout chef-d’œuvre, c’est bien le livre qui accouche de l’auteur et non l’inverse.  Au long de son évolution, dans son rapport avec le langage, dans ses prêches même, l’abbé Georges Bandy, davantage qu’un simple personnage dont Michon raconterait la vie, est surtout une sorte d’allégorie de la littérature. Une écriture de la littérature, pourrait-on dire, comme une incarnation...

Au long de son évolution, dans son rapport avec le langage, dans ses prêches même, l’abbé Georges Bandy, davantage qu’un simple personnage dont Michon raconterait la vie, est surtout une sorte d’allégorie de la littérature. Une écriture de la littérature, pourrait-on dire, comme une incarnation... Je ne sais si Pierre Michon figurera un jour au catalogue de la Pléiade. Je sais que, s’il devait y figurer, ce sera sûrement bien longtemps après sa mort. Mais je sais surtout qu’il devrait y figurer avant n’importe qui d’autres. Sa production est mince, et sur le papier bible de la Pléiade elle n’aurait guère d’épaisseur, ses publications très espacées (un livre à peine tous les sept ans), et son œuvre, riche, intense, où le plus petit détail est essentiel, demande beaucoup au lecteur. Beaucoup trop pour qu’elle soit connue et médiatisée, tant il est vrai qu’à partir d’un certain degré de complexité un livre n’a plus droit aux colonnes des journaux, et encore moins à l’antenne. Car Michon convoque tous les prestiges de la rhétorique, jusqu’à l’affectation parfois, aux jouissances du Grand Parler. Un véritable festin pour le lecteur convié à partager l’idéal de Flaubert: des textes qui tiennent essentiellement par la force interne de leur style. Pierre Michon se pose comme le grand maître de la phrase française depuis Proust. Une sorte de littérature pure qui vaut avant tout par sa beauté formelle, où chaque mot brille de tout son éclat, parfois dans une légère défaillance sémantique. La démarche pourtant n’est pas qu’esthétisante. La forme dégage du sens. Mieux qu’aucune autre œuvre actuelle, celle de Michon réalise la symbiose parfaite entre deuil – une thématique sombre – et ivresse – une expression euphorique.

Je ne sais si Pierre Michon figurera un jour au catalogue de la Pléiade. Je sais que, s’il devait y figurer, ce sera sûrement bien longtemps après sa mort. Mais je sais surtout qu’il devrait y figurer avant n’importe qui d’autres. Sa production est mince, et sur le papier bible de la Pléiade elle n’aurait guère d’épaisseur, ses publications très espacées (un livre à peine tous les sept ans), et son œuvre, riche, intense, où le plus petit détail est essentiel, demande beaucoup au lecteur. Beaucoup trop pour qu’elle soit connue et médiatisée, tant il est vrai qu’à partir d’un certain degré de complexité un livre n’a plus droit aux colonnes des journaux, et encore moins à l’antenne. Car Michon convoque tous les prestiges de la rhétorique, jusqu’à l’affectation parfois, aux jouissances du Grand Parler. Un véritable festin pour le lecteur convié à partager l’idéal de Flaubert: des textes qui tiennent essentiellement par la force interne de leur style. Pierre Michon se pose comme le grand maître de la phrase française depuis Proust. Une sorte de littérature pure qui vaut avant tout par sa beauté formelle, où chaque mot brille de tout son éclat, parfois dans une légère défaillance sémantique. La démarche pourtant n’est pas qu’esthétisante. La forme dégage du sens. Mieux qu’aucune autre œuvre actuelle, celle de Michon réalise la symbiose parfaite entre deuil – une thématique sombre – et ivresse – une expression euphorique.  Soixante petits récits savoureux : c'est ce que propose Alphonse Layaz dans son recueil La Passagère (Editions de l'Aire).

Soixante petits récits savoureux : c'est ce que propose Alphonse Layaz dans son recueil La Passagère (Editions de l'Aire). Mais on trouve aussi, dans le recueil, des contes, parfois inspirés par d'autres (La bonne aventure

Mais on trouve aussi, dans le recueil, des contes, parfois inspirés par d'autres (La bonne aventure