Serge Bimpage, La peau des grenouilles vertes

par Alain Bagnoud

Serge Bimpage a bien eu raison de transformer un fait-divers qui l'obsédait en roman. En créant dans son livre un labyrinthe de mentir-vrai, il se pose la question du destin des individus et interroge le réel et l'écriture, grâce à une histoire passionnante.

Serge Bimpage a bien eu raison de transformer un fait-divers qui l'obsédait en roman. En créant dans son livre un labyrinthe de mentir-vrai, il se pose la question du destin des individus et interroge le réel et l'écriture, grâce à une histoire passionnante.

La peau des grenouilles vertes est en effet inspirée par un fait judiciaire réel, que Bimpage avait suivi professionnellement, il y a des années. L'affaire Joséphine Dard. Joséphine est la fille de Frédéric Dard, le célèbre écrivain qui avait créé San Antonio. La fillette âgée alors de treize ans avait été enlevée dans leur maison de Vandoeuvre.

Serge Bimpage reprend avec fidélité les détails de l'histoire, tout en transposant personnages et lieux. Mais on retrouve l'environnement de l'affaire et les personnalités des protagonistes.

Le portrait du ravisseur occupe une place importante dans le livre. Il faut dire que son profil est atypique. Fils d'une famille noble et importante, que les frasques d'un père écrasant ont appauvrie et détruite, ayant bénéficié d'une éducation aristocratique, il rêve de devenir cinéaste, mais finit caméraman à temps partiel à la télévision suisse romande. Bon mari, excellent père, charmant collègue, il est aussi pendant dix ans, à l'insu de tous, un as du cambriolage. Un virtuose.

Ses tournages pour la télévision lui permettent de repérer les lieux. Il retourne ensuite de nuit dans les demeures qui l'intéressent, photographie des objets de prix: livres anciens, gravures. Puis dans son atelier de bricoleur, il réalise des fac-similés. Enfin, à la faveur d'une deuxième visite, il échange les originaux contre ses artefacts.

La vente des vols à des antiquaires lui permet de mener un grand train de vie. Mais il a peur de se faire attraper et décide de terminer sa carrière criminelle par un grand coup. Un enlèvement. C'est à la faveur d'un reportage qu'il pénètre chez sa future victime. La fille de l'artiste à succès a quasiment l'âge de la sienne. Ça le décide.

Bimpage décrit l'enlèvement, la séquestration, les demandes de rançon en se basant sur la documentation impeccable qu'il a accumulée. Il n'a pas besoin de broder, tant l'affaire, jusque dans ses moindres détails, est d'un romanesque achevé.

Le bandit a préparé minutieusement son coup, avec un luxe de précautions: petit téléphérique pour récupérer le sac d'argent, indications glissées dans le bottin d'un téléphone public, somnifères, appartement loué à Annemasse. Trop minutieusement, même. Ça le perd, finalement. Quand il passe un coup de téléphone au père depuis une cabine, il revêt un masque de carnaval. Deux amoureux le remarquent, notent le numéro de sa voiture, font le rapprochement avec l'affaire.

Toute cette histoire est passionnante. Ce qui l'est encore plus, c'est la manière dont Bimpage traite le sujet. Son narrateur, Nazowski, Naze pour les intimes, est un nègre, habitué à rédiger les récits de vie de ceux qui le paient pour ça. Il a suivi jadis l'affaire pour un journal. Depuis, elle le hante. Il en garde le sentiment qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il pouvait dire, qu'il a été cantonné aux faits bruts par les règles de son métier. Et autre chose: « J'ai toujours marqué un faible pour les hommes que le destin force à marcher contre nature ».

Toute cette histoire est passionnante. Ce qui l'est encore plus, c'est la manière dont Bimpage traite le sujet. Son narrateur, Nazowski, Naze pour les intimes, est un nègre, habitué à rédiger les récits de vie de ceux qui le paient pour ça. Il a suivi jadis l'affaire pour un journal. Depuis, elle le hante. Il en garde le sentiment qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il pouvait dire, qu'il a été cantonné aux faits bruts par les règles de son métier. Et autre chose: « J'ai toujours marqué un faible pour les hommes que le destin force à marcher contre nature ».

On lui apprend qu'Edmond, le ravisseur est sorti de prison. Il le contacte. Tous deux s'entendent à faire un livre de cette histoire, mais Edmond reste à la surface des choses, puis, finalement, renonce.

Naze file alors à Paris, à la recherche de celle qui a été enlevée. Une rencontre et des entretiens suivent. Elle se dévoile, mais finalement, refuse aussi qu'il écrive son histoire. C'est alors que le nègre décide d'écrire un roman.

Ce dispositif narratif introduit le lecteur dans un labyrinthe de miroir. Qu'est-ce qui est finalement vrai? Qu'est-ce qui appartient à la fiction? La transposition romanesque permet à Bimpage de se demander ce que peut l'écriture. Réussit-elle comprendre les autres en pénétrant dans leur vie comme un voleur pénètre dans une maison qu'il veut dévaliser?

Sous les portraits des protagonistes principaux de l'affaire, dont Naze veut sonder la profondeur pour atteindre une vérité, on reconnaît évidemment les êtres de chair dont les articles ont parlé. On trouve aussi des personnages à clé, facilement identifiables. L'écrivain Claude Delarue, qui est renommé pour l'occasion Claude Duchemin. Nejean Niver, un beau et jeune auteur à succès, auteur d'un roman qui a eu un succès fou. Ou un cinéaste avec qui le narrateur fait des trajets en train, Jean-Luc Gaddor.

Mais il ne s'agit pas seulement de les mettre en scène. Bimpage, dont le talent est arrivé à plénitude, se sert d'eux pour interroger son art, se demander ce qui, finalement, fonde la littérature.

Ce qui la fonde ? Peut-être ce que Gaddor explique dans une formule lapidaire : « L'histoire n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le regard. »

Voici ce que Naze découvre en écrivant son livre. « La vraie question, ai-je fini par comprendre, est celle du rapport de l'écrivain à son sujet. »

Quant au superbe titre, si vous voulez le comprendre, il faudra acheter les mémoires de Tahca Ushte, chef sioux. Ou en tout cas lire La peau des grenouilles vertes.

Serge Bimpage, La peau des grenouilles vertes, Editions de L'Aire

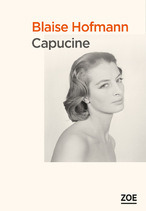

Il m'a fallu pas mal de pages du livre de Blaise Hofmann pour comprendre qui est réellement Capucine. Qui elle est réellement pour moi

Il m'a fallu pas mal de pages du livre de Blaise Hofmann pour comprendre qui est réellement Capucine. Qui elle est réellement pour moi Blaise Hofmann ne peut pas jouer sur ce ressort : Capucine est son opposée. Elle : femme, froide, peu sympathique semble-t-il, dépressive, potiche, finalement peu de talent sinon de se faire exposer en surface. Lui : tout le contraire. Peut-être, en cherchant bien, y a-t-il simplement de commun entre eux des débuts éclatants (chacun dans son genre) et, comme à chaque fois qu'il y a débuts éclatants, la question de durer - qui ne se pose pas du tout pour Hoffmann en ce moment - sinon peut-être dans son imaginaire, où je ne suis pas...

Blaise Hofmann ne peut pas jouer sur ce ressort : Capucine est son opposée. Elle : femme, froide, peu sympathique semble-t-il, dépressive, potiche, finalement peu de talent sinon de se faire exposer en surface. Lui : tout le contraire. Peut-être, en cherchant bien, y a-t-il simplement de commun entre eux des débuts éclatants (chacun dans son genre) et, comme à chaque fois qu'il y a débuts éclatants, la question de durer - qui ne se pose pas du tout pour Hoffmann en ce moment - sinon peut-être dans son imaginaire, où je ne suis pas...