"Vies minuscules", oeuvre majuscule VII (26/06/2015)

Par Pierre Béguin

Vie de la petite morte

«Ma sœur naquit en 1941…» La biographie annoncée pourtant ne s’écrira pas: «La pauvre petite sœur» n’a vécu que quelques mois…

De fait, cette dernière vie qui n’en est pas une, cette vie qu’une mort trop précoce a empêché d’être – conclusion sous forme d’élégie, de nénie même – noue la gerbe de toutes les précédentes vies. Nous sommes maintenant dans le présent de l’énonciation, le hic et nunc de l’écriture: «Il faut en finir. Nous sommes en hiver; il est midi; le ciel vient de se couvrir uniformément de bas nuages noirs…» Souvenez-vous de Spleen: «Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle…» Cette première allusion implicite à Baudelaire en annonce une autre, à peine moins implicite, au poème C des Fleurs du Mal: «La Servante au grand cœur (…) Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs…» Ainsi, souvent, procède Michon, dont le dernier chapitre s’inscrit dans la note même de ce poème de Baudelaire: «La pauvre petite, dit-on d’elle désormais. A Mourioux en effet, on répugne à dire mort, défunt, disparu; feu Untel même est rare; non, tous les morts sont pauvres, grelottant on ne sait où de froid, de faim indécise et de grande solitude, les morts, les pauvres morts, plus fauchés que des clochards, plus perplexes que des idiots…»

Alors quelles expressions, images ou périphrases pour désigner les enfants décédés? Chez les humbles, et à Mourioux donc, dit Michon, on a recours à cette croyance qu’un enfant mort, par miracle, s’est transformé en ange: «Ma sœur, mais quoi, c’était un ange aussi? Oui, la vie de l’ange était ce malheur. Le miracle, c’était le malheur». L’ange, c’est le messager, le go between qui relie l’ici et l’ailleurs, métaphore même de la fonction de l’écriture, à la fois miracle et malheur, comme le suggère Michon lors de l’enterrement imaginaire de sa petite sœur: «On la porta aux Cards, le noir dense la couvrit sous le marronnier, on la posa un instant sur le vieux seuil et un verbe patois obscur sur sa tête mêlée à la clarté du ciel des glycines offrit à son étonnement une langue angélique qu’au loin reprenaient en écho les ombres cézaniennes…» Car écrire, n’est-ce pas, pour celui qui a un pied dans l’ici, un pied dans l’ailleurs, la tentative vaine d’ajuster le visible aux songes? Dans cette très belle description de l’insuffisance des mâles, regroupés, gauches et mal à l’aise à l’enterrement du petit ange, c’est en réalité une superbe description de l’écrivain que formule Michon: «Elle eut le temps peut-être d’apercevoir que les mâles sont sans force, tout en poigne mais ne serrant là que le lointain, non les langes mais le nom, et que la chair profondément les ennuie, la chair toujours agitée qu’ils observent pourtant et tentent bien droitement d’aimer, tout empêtrés qu’ils sont dans la tâche d’ajuster le visible à leurs songes et de cette adéquation faire une ivresse enfin, mais immanquablement ils dessoûlent, l’enfançon pleure et la mère s’exaspère, ils sortent et tirent doucement la porte, sur le seuil dégrisés se payent de pauvre jactance, olympiens et perdus regardent leur ciel et leur bois, une fois encore font l’ange, vont boire…»

La petite morte devient alors le paradigme de toutes les disparitions… mais aussi, comme lorsqu’elle apparaît aux yeux du narrateur sous les traits d’une jeune inconnue, le paradigme de toutes les renaissances. Car à cet hypothétique enterrement – sorte de jugement dernier sur le modèle de l’enterrement à Ornans de Gustave Courbet (ci-dessus) – c’est bien à une renaissance qu’on assiste, la renaissance par la fiction de tous les personnages des vies précédentes dans leur posture de paysans coupables, comme le suggère la référence aux Atrides lourdement chargés d’une terrible hérédité: «Peut-être se demandaient-ils à part soi quel sang noir s’était là révolté, quelles justes vengeances n’avaient fait de ce petit corps qu’une bouchée, quelle fille d’Atrée paysan on avait mangé». On y croise toutes les figures de cet archaïsme mortifère qu’est la campagne profonde, on y rencontre, entre autres «fils prodigues et voyous, Dufourneau le tacite et Peluchet le parricide, ébouriffés comme des Jean-Baptiste…» Ils sont tous là, par le miracle de l’écriture qui fait apparaître ce qui avait disparu, qui donne vie à ce qui ne fut pas.

«A-t-il bien eu lieu», ce miracle? questionne l’auteur dans les ultimes paragraphes, pris d’un doute essentiel sur l’adéquation du contenant au contenu. Cette forme archaïque, ce Grand Parler qui convoque tous les prestiges de la rhétorique, ce style si élaboré, parfois jusqu’à l’affectation, convient-il à ces existences si humbles? se demande Michon, comme s’il voulait couper l’herbe sous le pied des inévitables critiques: «Ce penchant à l’archaïsme, ces passe-droit sentimentaux quand le style n’en peut mais, cette volonté d’euphonie vieillotte, ce n’est pas ainsi que s’expriment les morts quand ils ont des ailes, quand ils reviennent dans le verbe pur et la lumière. Je tremble qu’ils s’y soient obscurcis davantage». Son doute est si profond qu’il envisage même de reprendre ces vies minuscules en usant d’un autre style: «Si je repars à leur poursuite, je délaisserai cette langue morte, en laquelle peut-être ils ne se reconnaissent point».

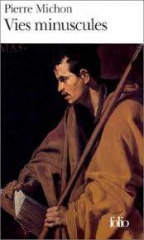

Ainsi se comprend le choix du Saint Thomas de Vélasquez pour la couverture de l’édition en Folio. Michon s’en expliquera plus tard dans Le Roi vient quand il veut (Albin Michel, 2007): «Parce que Saint Thomas est la figure du doute. Et son doute n’est pas le doute méthodique, mais un doute beaucoup plus retors, qui creuse un individu en massacrant en lui ce qu’il a de plus cher. Et s’il y a une chose dont je doute, c’est de ce qui me fonde, c’est-à-dire la littérature, comme Thomas doutait de ce qui le fondait, c’est-à-dire l’incarnation du Christ et la résurrection». Pourtant, la suite d’optatifs qui rythment l’ultime paragraphe de ces Vies minuscules laisse entendre que les prétentions affichées dans la phrase d’ouverture ne sont pas sans fondement: «Qu’à Marsac un enfant toujours naisse. Que la mort de Dufourneau soit moins définitive parce qu’Elise s’en souvint ou l’inventa; et que celle d’Elise soit allégée par ces lignes. Que dans mes étés fictifs, leur hiver hésite. Que dans le conclave ailé qui se tient aux Cards sur les ruines de ce qui aurait pu être, ils soient». Car davantage encore que ces vies minuscules sorties de l’oubli par le miracle de l’écriture, c’est bien celle de l’auteur qui fut sauvée par ce même miracle. Michon ne s’en cache pas: le Saint Thomas de Vélasquez lui paraît «l’image même de la voix qui parle dans les Vies minuscules, cramponnée au livre de toutes ses forces comme si le livre allait la sauver». Et il l’a sauvée. L’écriture a rempli sa véritable fonction, non pas accoucher de la douleur comme une simple catharsis mais mettre au monde cet autre que l’écrivain aura reconnu et qu’au fond il a toujours été. Dans Vies minuscules, comme dans tout chef-d’œuvre, c’est bien le livre qui accouche de l’auteur et non l’inverse.

Ainsi se comprend le choix du Saint Thomas de Vélasquez pour la couverture de l’édition en Folio. Michon s’en expliquera plus tard dans Le Roi vient quand il veut (Albin Michel, 2007): «Parce que Saint Thomas est la figure du doute. Et son doute n’est pas le doute méthodique, mais un doute beaucoup plus retors, qui creuse un individu en massacrant en lui ce qu’il a de plus cher. Et s’il y a une chose dont je doute, c’est de ce qui me fonde, c’est-à-dire la littérature, comme Thomas doutait de ce qui le fondait, c’est-à-dire l’incarnation du Christ et la résurrection». Pourtant, la suite d’optatifs qui rythment l’ultime paragraphe de ces Vies minuscules laisse entendre que les prétentions affichées dans la phrase d’ouverture ne sont pas sans fondement: «Qu’à Marsac un enfant toujours naisse. Que la mort de Dufourneau soit moins définitive parce qu’Elise s’en souvint ou l’inventa; et que celle d’Elise soit allégée par ces lignes. Que dans mes étés fictifs, leur hiver hésite. Que dans le conclave ailé qui se tient aux Cards sur les ruines de ce qui aurait pu être, ils soient». Car davantage encore que ces vies minuscules sorties de l’oubli par le miracle de l’écriture, c’est bien celle de l’auteur qui fut sauvée par ce même miracle. Michon ne s’en cache pas: le Saint Thomas de Vélasquez lui paraît «l’image même de la voix qui parle dans les Vies minuscules, cramponnée au livre de toutes ses forces comme si le livre allait la sauver». Et il l’a sauvée. L’écriture a rempli sa véritable fonction, non pas accoucher de la douleur comme une simple catharsis mais mettre au monde cet autre que l’écrivain aura reconnu et qu’au fond il a toujours été. Dans Vies minuscules, comme dans tout chef-d’œuvre, c’est bien le livre qui accouche de l’auteur et non l’inverse.

Quant à moi, serais-je parvenu à donner envie à quelques personnes de lire ce trésor des lettres françaises que j’aurais rempli mon rôle. Un rôle que, par incapacité, conformisme, ou plus vraisemblablement par nécessité économique, les medias ne remplissent plus, s’en déchargeant parfois sur leur blogosphère. Mais je le crains: Guillaume Musso et Marc Levy ont encore de beaux jours devant eux, hélas! Et Michon n’est pas prêt d’entrer dans la Pléïade…

08:20 | Lien permanent | Commentaires (1)

Commentaires

Il y a des liens entre la collection Folio et la collection de La Pléiade, à mon avis... Je pense que beaucoup d'amateurs éclairés souhaitent que Michon soit consacré.

Pour moi je ne l'ai pas lu, mais si je peux dire une chose, l'ange n'est pas le lien entre l'ici et l'ailleurs, qui serait plutôt le téléphone, mais entre le monde physique et le monde spirituel, entre la Terre et le Ciel.

Écrit par : Rémi Mogenet | 26/06/2015