Intérêt bien compris

![capitalisme[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/01/2655514413.jpg)

En ce sens, si nous ne pouvons même plus postuler l’intérêt bien compris, c’est-à-dire si la foi dans l’intérêt égoïste n’assure plus la fiabilité du système et la confiance nécessaire à son bon fonctionnement, que reste-t-il du paradigme capitaliste? Et pourquoi ce postulat est-il autant mis à mal dans cette dernière décennie, et plus encore dans cette dernière année, avec un effet d’accélération pour le moins inquiétant? C’est que, précisément, pour assurer son bon fonctionnement, l’économie de marché a besoin de son contraire, à savoir de valeurs désintéressées, d’institutions souveraines, d’une sorte de supra structure morale – ce que George Orwell appelait la décence commune (common decency) – qu’elle est elle-même incapable d’édifier et qu’elle s’efforce naturellement de détruire parce qu’elle les voit d’abord, dans sa logique étroite – je devrais dire dans son intérêt bien compris –, comme un obstacle à son expansion. Si toutes les professions (juges, enseignants, policiers, infirmières, médecins, etc.) se convertissaient au règne de l’universalité marchande pour fonctionner essentiellement sur le modèle de l’intérêt bien compris, il serait aisé de conclure à l’impossibilité structurelle et anthropologique de toute société capitaliste. En d’autres termes, tant que cette tension entre deux logiques contraires subsiste, tant que les effets inévitablement destructeurs de l’économie de marché sont contenus par des valeurs qui transcendent l’intérêt bien compris et par des institutions qui canalisent le flux économique pour lui donner sens, le système est viable. Mais certains signes portent à croire que nous sommes parvenus au point de rupture. Que l’équilibre est rompu. Que la logique du marché unique, à l’instar des cellules cancérigènes dont elle s’inspire, a corrompu toute résistance et détruit finalement le corps même qui lui assurait son existence. Que la stupide croyance en un marché aux capacités autorégulatrices s’effondre. Que la crise actuelle, loin d’être une crise supplémentaire, signifie la fin de la tendance néo libérale dure aussi sûrement que la chute du mur de Berlin a signifié celle du communisme. Si tel est le cas, il ne nous restera plus, cette fois, dans un premier temps, que la seule logique de l’intérêt bien compris, c’est-à-dire celle du sauve-qui-peut généralisé dont les marchés boursiers, en bon baromètre, se font d’ailleurs l’écho. Avant de reconstruire autrement. Peut-être. Puisse cette crise, pour le moins, – maigre consolation – mettre fin aux litanies libérales imbéciles dont on nous bassine depuis près de trente ans!

Je vous souhaite une bonne année…

Hier au soir, tout Blogres

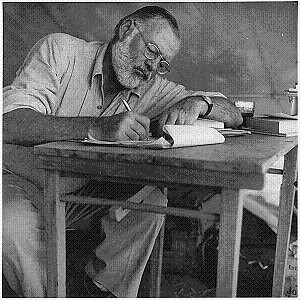

Hier au soir, tout Blogres  Lorsque j’avais quatorze ans, un garçon de deux ans mon aîné me fascinait (par deux fois, il avait dû refaire une année scolaire, il dirige à présent la fabrique de cure-dents créée par son père). Non seulement il avait deux têtes de plus que moi, mais il connaissait les femmes (c’est avec un plaisir tout particulier qu’il me racontait ses soirées avec la fille d’un peintre en bâtiments, qu’il me décrivait ses seins volumineux, la courbe de ses hanches, ses petits han han au moment de l’escalade). Un après-midi, ce garçon m’entraîna dans une aventure. Nous ne sommes pas allés à l’école mais dans sa chambre. Nous avons écouté du jazz en buvant du whisky. À l’époque, j’avais lu les romans d’Hemingway et ce fut un peu pour ressembler à l’écrivain américain que je bus verre sur verre de cet alcool qui me brûlait les entrailles. C’est dans le jardin, à l’instant où j’eus lancé la boule de pétanque (qui s’arrêta juste à côté du cochonnet, me racontera plus tard le fils du fabricant de cure-dents) que je me suis effondré. Le garçon ramena mon corps inerte sur une charrette fixée à son vélomoteur. Le coma éthylique dura cinq heures. Le lendemain, j’ai gardé le lit. J’ai alors lu « Les Cosaques » de Tolstoï. C’est mon plus beau souvenir de lecture. Est-ce dû à l’état dans lequel je me trouvais (une situation de rescapé) ou aux personnages, aux descriptions, aux dialogues inventés par le romancier russe ? Franchement, je ne saurais trouver une réponse pertinente à cette question.

Lorsque j’avais quatorze ans, un garçon de deux ans mon aîné me fascinait (par deux fois, il avait dû refaire une année scolaire, il dirige à présent la fabrique de cure-dents créée par son père). Non seulement il avait deux têtes de plus que moi, mais il connaissait les femmes (c’est avec un plaisir tout particulier qu’il me racontait ses soirées avec la fille d’un peintre en bâtiments, qu’il me décrivait ses seins volumineux, la courbe de ses hanches, ses petits han han au moment de l’escalade). Un après-midi, ce garçon m’entraîna dans une aventure. Nous ne sommes pas allés à l’école mais dans sa chambre. Nous avons écouté du jazz en buvant du whisky. À l’époque, j’avais lu les romans d’Hemingway et ce fut un peu pour ressembler à l’écrivain américain que je bus verre sur verre de cet alcool qui me brûlait les entrailles. C’est dans le jardin, à l’instant où j’eus lancé la boule de pétanque (qui s’arrêta juste à côté du cochonnet, me racontera plus tard le fils du fabricant de cure-dents) que je me suis effondré. Le garçon ramena mon corps inerte sur une charrette fixée à son vélomoteur. Le coma éthylique dura cinq heures. Le lendemain, j’ai gardé le lit. J’ai alors lu « Les Cosaques » de Tolstoï. C’est mon plus beau souvenir de lecture. Est-ce dû à l’état dans lequel je me trouvais (une situation de rescapé) ou aux personnages, aux descriptions, aux dialogues inventés par le romancier russe ? Franchement, je ne saurais trouver une réponse pertinente à cette question.![dickens[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/00/00/1767455599.jpg)

Dans Notre Dame du Fort-Barreau, Jean-Michel Olivier fait le portrait attachant d'une vieille dame qu'il a bien connue. Jeanne Stöckli-Besançon. Un personnage paradoxal.

Dans Notre Dame du Fort-Barreau, Jean-Michel Olivier fait le portrait attachant d'une vieille dame qu'il a bien connue. Jeanne Stöckli-Besançon. Un personnage paradoxal.

![goncourt[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/02/02/2487959116.jpg)