Une Liaison dangereuse (Marie Céhère-Roland Jaccard)

Faut-il répondre aux inconnus qui vous écrivent — surtout si ces inconnus sont des femmes ? Pourquoi répondre ? Et quelle attente, quel désir, quel espoir, s'empare alors des deux correspondants ?

Faut-il répondre aux inconnus qui vous écrivent — surtout si ces inconnus sont des femmes ? Pourquoi répondre ? Et quelle attente, quel désir, quel espoir, s'empare alors des deux correspondants ?

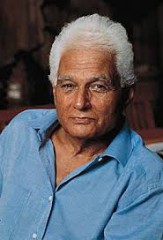

Tout commence par un échange de messages sur Facebook : Marie Céhère, jeune étudiante en philo, écrit à Roland Jaccard, nihiliste japonisant, pour lui dire simplement qu'elle apprécie les vidéos qu'il poste sur YouTube. C'est Marie, dans ce livre, qui lance la première flèche (ou la première bouteille à la mer). Le dandy lui répond, un peu désabusé. Commence alors une liaison virtuelle, haletante et poignante, que le lecteur découvre en live, si j'ose dire. Les courriels s'échangent à la vitesse de la lumière. On dirait une de ces parties de ping-pong dans lesquelles l'écrivain lausannois excelle. Ça va vite. Tous les coups sont permis (et même de dire la vérité). Chacun sert à son tour et tente de remporter le point.

On assiste, en direct, à la naissance de quelque chose qui pourrait être l'amour, ou l'amitié, ou la tendresse. Une liaison dangereuse, quoi. Qui sait ce qu'il y a au bout des mots ? Au fur et à mesure du livre, les mails s'échangent de plus en plus vite, à toute heure du jour ou de la nuit, la fièvre gagne les deux épistoliers. Le philosophe américain John Searle dirait que le langage, ici, devient performatif, puisque les mots se réalisent (ils font ce qu'ils disent).

On assiste, en direct, à la naissance de quelque chose qui pourrait être l'amour, ou l'amitié, ou la tendresse. Une liaison dangereuse, quoi. Qui sait ce qu'il y a au bout des mots ? Au fur et à mesure du livre, les mails s'échangent de plus en plus vite, à toute heure du jour ou de la nuit, la fièvre gagne les deux épistoliers. Le philosophe américain John Searle dirait que le langage, ici, devient performatif, puisque les mots se réalisent (ils font ce qu'ils disent).

Étrange expérience, aussi, pour le lecteur fasciné par cet échange fiévreux et qui se demande sans cesse ce qui va advenir aux amants-amis. Le suspense, dans ce livre, est presque insoutenable ! Il dure jusqu'au moment de la rencontre : une soirée mémorable dans un restaurant japonais avec un prof d'université, une étudiante lausannoise et lesbienne, Marie et Roland, qui se demandent ce qu'ils font là. On se sépare (ou pas) dans la rue. On se retrouve rue Oudinot. Ce qui arrive ensuite est leur affaire…

Ces échanges passionnés occupent l'essentiel de ce bref et intense roman. Ils sont encadrés par des textes écrits au singulier par chacun des deux protagonistes. Marie se glisse dans la peau de Cécile de Volanges (en attendant d'être un jour Madame de Merteuil !) et Jaccard dans celle de Valmont. Et la liaison qui naît sous nos yeux porte tous les dangers : c'est le risque que courent les amants qui s'écrivent.

* Marie Céhère et Roland Jaccard, Une Liaison dangereuse, L'Éditeur, 2015.