quid des pamphlets?

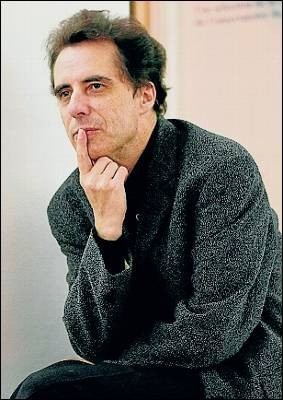

par antonin moeri

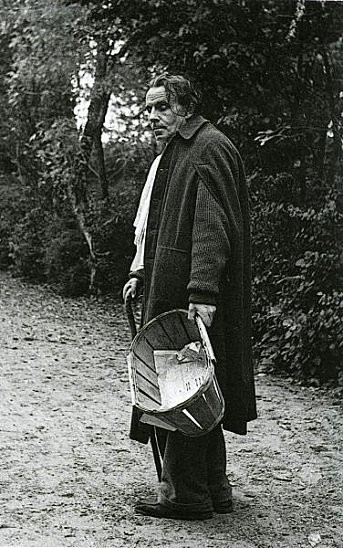

Dans la première partie de son essai écrit à la fin du siècle passé, Eric Seebold présente un descriptif des quatre pamphlets, dans lesquels Louis-Ferdinand Céline donne libre cours à un délire raciste qui a consterné la plupart des critiques de l’époque. En effet, Céline était, jusqu’à Mea Culpa, considéré comme un écrivain de gauche: pacifiste, pourfendeur des hypocrites, proche du populo, critique féroce de la bourgeoisie, vengeur des faibles. Quelques motivations de cette oeuvre pamphlétaire sont avancées: mésaventures personnelles, angoisse de mort à l’approche de la guerre, antisémitisme du père qui lisait avec passion les livres de Drumont. La question que pose Eric Seebold est la suivante: comment un auteur qui, dans ses deux premiers romans, a ridiculisé le patriotisme, le courage, la famille, le travail, l’amitié, la foi, comment cet auteur a-t-il pu écrire des textes partisans dont l’invective farcie d’argot, la verdeur ordurière, l’outrance, la férocité forcenée sont telles qu’aucun antisémite de l’époque, ou presque, n’a pu les prendre au sérieux, ces textes?

Dans la seconde partie, Eric Seebold donne la parole à ceux qui ont parlé de ces pamphlets dans la presse de l’époque. On est étonné, aujourd’hui, de lire, à propos de «Bagatelles pour un massacre» et de «L’Ecole des cadavres», des phrases du genre: «chef d’oeuvre de la plus haute classe», «Céline n’est jamais meilleur que lorsqu’il est moins mesuré» (André Gide), «Céline est un sceptique qui s’amuse», «Le cri nécessaire et averti du suprême danger qui menace la civilisation», «un certain plaisir littéraire qu’il est seul à nous apporter», «il y a une manière de démesure qui touche à la grandeur» (Henri Guillemin), «je reconnais toujours un vrai livre quand j’en vois un» (Ezra Pound).

Sur le plan politique, personne ne considère Céline comme fiable. Droite et gauche rejettent cet agité farfelu qu’ils voient comme un dément, un paumé provocateur, un cinglé halluciné, donc un mauvais propagandiste. Dans la presse plus récente (post-holocauste), on met l’accent sur l’irresponsabilité de Céline qui «a exprimé des passions qui menaient aux camps», on insiste sur la nausée que provoque la lecture de ces textes, on porte un jugement définitif sur ce «salaud», ce «vendu», ce «traître».

Dans la troisième partie, Seebold étudie quelques procédés stylistiques utilisés par Céline dans les pamphlets (enchassement, formules répétées, exclamation, superlatifs, néologismes, insulte, comique...) et il émet une hypothèse: ces quatre textes pourraient être considérés comme la recherche d’un second souffle. En effet, c’est à partir d’eux que la syntaxe se hache, vole en éclats, que les points d’exclamation et de suspension prolifèrent, que les trouvailles et les acrobaties verbales se succèdent à un tempo d’enfer, que ce qu’il est convenu d’appeler le style célinien se structure avec force. Ce que suggère Seebold, c’est que, sans cette plongée dans les régions les plus nauséabondes de l’âme humaine, Céline n’aurait pas écrit, comme il les a écrits, les chefs-d’oeuvre incomparables que sont Féerie pour une autre fois, D’un château l’autre, Nord et Rigodon.

Ce petit livre, publié en 1985 et écrit par un partisan de la réédition des pamphlets (toujours interdits selon le voeu de Lucette Almanzor), pourrait intéresser tout lecteur que le scandale Céline irrite, agace ou exaspère.

Eric Seebold: Essai de situation des pamphlets de Céline, Ed.Du Lérot, 1985