Les Carnets de CoraH (Épisode 36)

Épisode 36 : Méditations sur la nature des bêtes

Méditation I : Jamais Sid le pyranha ne perdit plus de temps qu’en écoutant la leçon du poisson rouge [1].

Quel regard porte le fort sur le faible ? Est-il reconnaissable entre tous et radicalement distinct de l’œillade ? Le pyranha a-t-il l’œil torve ou mauvais ou n’est-il qu’une gueule affamée ? Peut-il capter les mouvements, sentir le sang à distance avant de tracer ou de frayer ? Quel animal peut résister à l’assaut d’une force destinée à trancher les chairs avec l’efficacité d’une lame de guillotine ? Qui a une carapace suffisamment épaisse pour parer au danger ? Sid et Nancy étaient deux pyranhas d’appartement, extraits de leur milieu naturel comme deux instincts de survie à la dérive. Ils livraient un combat sans merci dans le varech artificiel de leur folie. La mort les délivrera. Les pervers, car l’enfermement est une forme de perversion, n’ont pas la capacité de se regarder, ils perçoivent uniquement la terreur et la traquent sans pitié. Leur vision est féroce. L’autre n’existe qu’en sa capacité de tenir le coup, d'endurer la souffrance. S’il ne fléchit pas comme le roseau, il s’effrite comme une oreille gelée.

Quel regard porte le fort sur le faible ? Est-il reconnaissable entre tous et radicalement distinct de l’œillade ? Le pyranha a-t-il l’œil torve ou mauvais ou n’est-il qu’une gueule affamée ? Peut-il capter les mouvements, sentir le sang à distance avant de tracer ou de frayer ? Quel animal peut résister à l’assaut d’une force destinée à trancher les chairs avec l’efficacité d’une lame de guillotine ? Qui a une carapace suffisamment épaisse pour parer au danger ? Sid et Nancy étaient deux pyranhas d’appartement, extraits de leur milieu naturel comme deux instincts de survie à la dérive. Ils livraient un combat sans merci dans le varech artificiel de leur folie. La mort les délivrera. Les pervers, car l’enfermement est une forme de perversion, n’ont pas la capacité de se regarder, ils perçoivent uniquement la terreur et la traquent sans pitié. Leur vision est féroce. L’autre n’existe qu’en sa capacité de tenir le coup, d'endurer la souffrance. S’il ne fléchit pas comme le roseau, il s’effrite comme une oreille gelée.

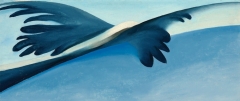

Méditation II : Quand tu vois un gypaète, tu vois une parcelle de génie ; lève la tête ! [2]

Quel souvenir me reste-t-il de ce couple de pyranhas, perdu dans le temps, figé jusqu’à la mort dans un état captif et primitif au fond de la caverne ? Rien de plus qu’un désir d’échapper à la fatalité, au huis clos de verre et aux dogmes! Déployer mes ailes vers la chaleur, rejoindre le vol des poètes d’ici et d’ailleurs qu’est cette murmuration d’oiselles migrantes.

Quel souvenir me reste-t-il de ce couple de pyranhas, perdu dans le temps, figé jusqu’à la mort dans un état captif et primitif au fond de la caverne ? Rien de plus qu’un désir d’échapper à la fatalité, au huis clos de verre et aux dogmes! Déployer mes ailes vers la chaleur, rejoindre le vol des poètes d’ici et d’ailleurs qu’est cette murmuration d’oiselles migrantes.

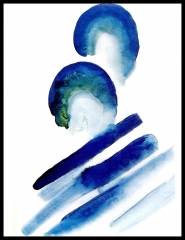

Méditation III : Un regard, et l'immensité est emplie [3]

Certains animaux ont le regard captif, tel l’aigle ou le prédateur, d’autres ont le regard ouvert, tel le gypaète ou l’âne du Caravage. C’est le regard de la tranquillité et non de la chasse ou de la conquête. Arrêtez-vous un instant sur le seuil de ce regard ! Que vous laisse-t-il entrevoir ? un miroir, une étendue lointaine ou peut-être même une pensée ? Dans cette contemplation silencieuse, l’animal, intelligent ou non, ouvre une dimension de « pur mouvement », de regard sans fin qui voit ce qu’il ne saisit pas [4]. Et ce regard appuie ma présence au monde sans me jauger, ni me mépriser, ni me rabaisser à l’état de chose. L’animal m’observe et cette pensée me réconcilie avec la nature des êtres.

Certains animaux ont le regard captif, tel l’aigle ou le prédateur, d’autres ont le regard ouvert, tel le gypaète ou l’âne du Caravage. C’est le regard de la tranquillité et non de la chasse ou de la conquête. Arrêtez-vous un instant sur le seuil de ce regard ! Que vous laisse-t-il entrevoir ? un miroir, une étendue lointaine ou peut-être même une pensée ? Dans cette contemplation silencieuse, l’animal, intelligent ou non, ouvre une dimension de « pur mouvement », de regard sans fin qui voit ce qu’il ne saisit pas [4]. Et ce regard appuie ma présence au monde sans me jauger, ni me mépriser, ni me rabaisser à l’état de chose. L’animal m’observe et cette pensée me réconcilie avec la nature des êtres.

Georgia O’KEEFFE, Black Place, 1944.

Georgia O’KEEFFE, Blue and White Abstraction, 1958.

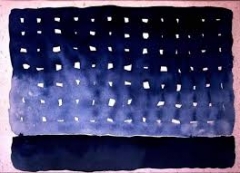

LE CARAVAGE, Le Repos pendant la fuite en Égypte, 1596.

[1]. Le vers est inspiré de William Blake : « Jamais l’aigle ne perdit plus de temps qu’en écoutant la leçon du corbeau ».

[2]. Le vers est inspiré de William Blake : « Quand tu vois un aigle, tu vois une parcelle de génie ; lève la tête ! ».

[3]. Le vers est inspiré de William Blake : « Une pensée, et l'immensité est emplie ».

[4]. Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal.

Avant de quitter l’appartement de Mississauga, Leonard O. nourrit Sid et Nancy, le couple de piranhas planqués au fond de l’aquarium géant. À l’aide d’un filet à mailles serrées, il transfère un des poissons rouges de son bocal vers l’étau de verre. La traque dure plusieurs minutes, bientôt le tandem infernal gobe la proie et s’enlise apaisé par le shoot protéiné dans les algues artificielles. La nature qui fait croître les uns au préjudice des autres est d’une force implacable car elle puise sa survie dans une battue sans issue. La folie de Sid bientôt exacerbée par la cage trop étroite, engloutira Nancy d’une pulsion aveugle et boulimique. Il ne restera presque rien du carnage, seul Sid, crevé sur son lit de gerbes aquatiques.

Avant de quitter l’appartement de Mississauga, Leonard O. nourrit Sid et Nancy, le couple de piranhas planqués au fond de l’aquarium géant. À l’aide d’un filet à mailles serrées, il transfère un des poissons rouges de son bocal vers l’étau de verre. La traque dure plusieurs minutes, bientôt le tandem infernal gobe la proie et s’enlise apaisé par le shoot protéiné dans les algues artificielles. La nature qui fait croître les uns au préjudice des autres est d’une force implacable car elle puise sa survie dans une battue sans issue. La folie de Sid bientôt exacerbée par la cage trop étroite, engloutira Nancy d’une pulsion aveugle et boulimique. Il ne restera presque rien du carnage, seul Sid, crevé sur son lit de gerbes aquatiques.  La fièvre gagne les migrants excités à l’idée d’un monde nouveau, immanquablement meilleur, qui s’offre à eux. Toronto, ville en pleine expansion façonnée par des vagues de migrants venus y réaliser le rêve des premiers commencements avec une nostalgie de gamins où des hordes de bergers à cheval chantent les soirs d’orage autour d’immenses troupeaux, où la pensée magique aspire à une révélation des secrets de la fortune que seuls quelques sorciers se transmettent. Tous, partagés entre plusieurs terres, plusieurs cultures ou langues, à la recherche d’un miracle capable d’apaiser les maux des grands dérangements, que sont les déplacements forcés ou les unions désirées. Arriver en terre inconnue, c’est revenir au point zéro, vers cette inconnue qui nous tend des bras de fer. C’est parfois un acte de liberté qui nous met au tapis.

La fièvre gagne les migrants excités à l’idée d’un monde nouveau, immanquablement meilleur, qui s’offre à eux. Toronto, ville en pleine expansion façonnée par des vagues de migrants venus y réaliser le rêve des premiers commencements avec une nostalgie de gamins où des hordes de bergers à cheval chantent les soirs d’orage autour d’immenses troupeaux, où la pensée magique aspire à une révélation des secrets de la fortune que seuls quelques sorciers se transmettent. Tous, partagés entre plusieurs terres, plusieurs cultures ou langues, à la recherche d’un miracle capable d’apaiser les maux des grands dérangements, que sont les déplacements forcés ou les unions désirées. Arriver en terre inconnue, c’est revenir au point zéro, vers cette inconnue qui nous tend des bras de fer. C’est parfois un acte de liberté qui nous met au tapis.  Leonard O.

Leonard O.  prodiguer les soins dont il avait tant besoin. Leonard O. est donc l’enfant cabossé d’un poignant divorce, le rejeton d’un père à qui tout semblait réussir, le fils médusé de Mommy et le beau-fils d’une marâtre qu’il percevait comme une voleuse d’hommes.

prodiguer les soins dont il avait tant besoin. Leonard O. est donc l’enfant cabossé d’un poignant divorce, le rejeton d’un père à qui tout semblait réussir, le fils médusé de Mommy et le beau-fils d’une marâtre qu’il percevait comme une voleuse d’hommes.

C’est là aussi que j’ai décroché mon premier travail déclaré, vendeuse dans les boutiques hors taxes. Un coup de chance, le gérant qui avait

C’est là aussi que j’ai décroché mon premier travail déclaré, vendeuse dans les boutiques hors taxes. Un coup de chance, le gérant qui avait Leonard O. fut tout d’abord étudiant à l’Université d’Ottawa. Il souhaitait devenir journaliste, la politique était son terrain de jeu, son ring. Il était imbattable, mettait au tapis tous ses rivaux de gauche comme de droite tant il était pugnace. Sans être centriste il laissait derrière lui une traînée d’adversaires hébétés. Président d’un groupe d’anarchistes, il aurait instauré le chaos (et le K.O) dans tous les débats. Suite à un accident de vélo qui l’a provisoirement défiguré, il a mis fin à sa carrière politique et à ses études. Il s’est ensuite réfugié chez Mommy (Mme O’Keeffe mère) à Toronto, terrifié par ce qu’il allait découvrir sous la gaze.

Leonard O. fut tout d’abord étudiant à l’Université d’Ottawa. Il souhaitait devenir journaliste, la politique était son terrain de jeu, son ring. Il était imbattable, mettait au tapis tous ses rivaux de gauche comme de droite tant il était pugnace. Sans être centriste il laissait derrière lui une traînée d’adversaires hébétés. Président d’un groupe d’anarchistes, il aurait instauré le chaos (et le K.O) dans tous les débats. Suite à un accident de vélo qui l’a provisoirement défiguré, il a mis fin à sa carrière politique et à ses études. Il s’est ensuite réfugié chez Mommy (Mme O’Keeffe mère) à Toronto, terrifié par ce qu’il allait découvrir sous la gaze.  L’écrivain voyageur Nicolas Bouvier

L’écrivain voyageur Nicolas Bouvier  Un jour, dormir dans le lit de ses rêves est incomplet, il faut une étreinte concrète qu’est le dépaysement, le choc des natures. Traverser l’océan est comme se tenir sur la ligne de crête, on devine le tracé dans l’espace jusqu’à l’horizon et on pense l’atteindre un jour. Mais l'expérience plonge dans la confusion des signes et la voie devient le message. Son usage accompagne la déroute en d’infimes déplacements. Que sont alors les repères ? Suis-je amputée d’un moi qui n’est plus moi hors de ma zone coutumière pour naître étrangère à moi-même ? L’onde de choc frémit dans l’imaginaire comme autant de rotations perceptibles.

Un jour, dormir dans le lit de ses rêves est incomplet, il faut une étreinte concrète qu’est le dépaysement, le choc des natures. Traverser l’océan est comme se tenir sur la ligne de crête, on devine le tracé dans l’espace jusqu’à l’horizon et on pense l’atteindre un jour. Mais l'expérience plonge dans la confusion des signes et la voie devient le message. Son usage accompagne la déroute en d’infimes déplacements. Que sont alors les repères ? Suis-je amputée d’un moi qui n’est plus moi hors de ma zone coutumière pour naître étrangère à moi-même ? L’onde de choc frémit dans l’imaginaire comme autant de rotations perceptibles. l’infini. Loin du mur des Réformateurs, je me suis établie dans la cité d’artistes qui m’inspirent (Margaret Atwood, Michael Ontdaatje, Oscar Peterson, Atom Egoyan ou Artur Ozolins), au bord du lac Ontario. J’ai vécu d’abord à Mississauga puis au centre ville de Toronto. Je retrouvais mes rêves d’enfant peuplés de guérisseurs amérindiens, de poètes des bois qui impriment leur désir sur l’écorce de bouleau et de bergers à cheval qui tournent en chantant autour d’immenses troupeaux les soirs d’orage pour chasser l’affolement. J’espérais un espace nouveau au bout de ma quête, j’y ai trouvé un apaisement.

l’infini. Loin du mur des Réformateurs, je me suis établie dans la cité d’artistes qui m’inspirent (Margaret Atwood, Michael Ontdaatje, Oscar Peterson, Atom Egoyan ou Artur Ozolins), au bord du lac Ontario. J’ai vécu d’abord à Mississauga puis au centre ville de Toronto. Je retrouvais mes rêves d’enfant peuplés de guérisseurs amérindiens, de poètes des bois qui impriment leur désir sur l’écorce de bouleau et de bergers à cheval qui tournent en chantant autour d’immenses troupeaux les soirs d’orage pour chasser l’affolement. J’espérais un espace nouveau au bout de ma quête, j’y ai trouvé un apaisement. L’ère numérique opérait sa révolution et l’extension des outils connectés était en train de bouleverser notre quotidien.

L’ère numérique opérait sa révolution et l’extension des outils connectés était en train de bouleverser notre quotidien.  En même temps, L’Étoile suisse romande prit une nouvelle extension. Elle brillait dans la sphère numérique grâce à une collaboration qui se mit en place avec mon ami Vittorio Frigerio, un compatriote expatrié à Toronto. Ensemble, nous avions créé le Centre de documentation et de littérature romande et obtenu le soutien du Département de français qui nous laissa aménager un espace où étaient exposés les livres que nous envoyait régulièrement Marlyse Etter, par le biais de Pro Helvetia. Le catalogue que l’on ambitionnait exhaustif, prit peu à peu de l’ampleur et les rencontres au St Michael’s College devenaient une étape sur la route des auteurs. Colloques, lectures, soirées poétiques, débats… étaient autant d’événements qui s’inscrivaient dans la Toile.

En même temps, L’Étoile suisse romande prit une nouvelle extension. Elle brillait dans la sphère numérique grâce à une collaboration qui se mit en place avec mon ami Vittorio Frigerio, un compatriote expatrié à Toronto. Ensemble, nous avions créé le Centre de documentation et de littérature romande et obtenu le soutien du Département de français qui nous laissa aménager un espace où étaient exposés les livres que nous envoyait régulièrement Marlyse Etter, par le biais de Pro Helvetia. Le catalogue que l’on ambitionnait exhaustif, prit peu à peu de l’ampleur et les rencontres au St Michael’s College devenaient une étape sur la route des auteurs. Colloques, lectures, soirées poétiques, débats… étaient autant d’événements qui s’inscrivaient dans la Toile.  Et puis il y a eu l’événement phare. La première visioconférence de Paris avec Julia Kristeva, l’invitée permanente des Littératures comparées de Toronto. Elle donnait ses cours le lundi et s’envolait le reste de la semaine pour New York ou l’Europe. La virtualité lui donnait le don d'ubiquité. Elle était présente sur deux tableaux, en chair d’abord puis en images. Henriette de la Francophonie, c’est chouette !, qui participait à l’événement organisé par le programme McLuhan, profita des longs préparatifs de connexion avec Paris pour saluer ses parents dans le public outremer. Avec un large sourire, elle leur fit des signes répétés sur l’écran géant et poussa du coude son compagnon pour qu’il fût aussi dans le cadre. Le plan fixe sur la surprise des parents fut livré en direct comme un spectacle innocent partagé au vu et au su de tous. Nous frémissions de plaisir, comme au château de Moulinsart, en attendant que la star du Temps sensible prenne la parole.

Et puis il y a eu l’événement phare. La première visioconférence de Paris avec Julia Kristeva, l’invitée permanente des Littératures comparées de Toronto. Elle donnait ses cours le lundi et s’envolait le reste de la semaine pour New York ou l’Europe. La virtualité lui donnait le don d'ubiquité. Elle était présente sur deux tableaux, en chair d’abord puis en images. Henriette de la Francophonie, c’est chouette !, qui participait à l’événement organisé par le programme McLuhan, profita des longs préparatifs de connexion avec Paris pour saluer ses parents dans le public outremer. Avec un large sourire, elle leur fit des signes répétés sur l’écran géant et poussa du coude son compagnon pour qu’il fût aussi dans le cadre. Le plan fixe sur la surprise des parents fut livré en direct comme un spectacle innocent partagé au vu et au su de tous. Nous frémissions de plaisir, comme au château de Moulinsart, en attendant que la star du Temps sensible prenne la parole.  J’ai eu la chance de connaître le milieu universitaire de Toronto dans l’effervescence des années 80-90. La constellation des idées, souvent inouïes, parfois hallucinantes, explosaient dans la sphère des possibles. Les protestations des éteignoirs restaient lettre morte sur l’autoroute de la connexion. Seul le médium menait la révolution dans l’opacité du village global.

J’ai eu la chance de connaître le milieu universitaire de Toronto dans l’effervescence des années 80-90. La constellation des idées, souvent inouïes, parfois hallucinantes, explosaient dans la sphère des possibles. Les protestations des éteignoirs restaient lettre morte sur l’autoroute de la connexion. Seul le médium menait la révolution dans l’opacité du village global. Le programme McLuhan participait à cet avènement, son directeur Derrick de Kerckhove enseignait au Département de français : « Pour savoir ce qui se passe vraiment dans le présent, il faut d’abord interroger les artistes ; ils en savent bien plus que les savants et les technocrates, car ils vivent dans le présent absolu. »

Le programme McLuhan participait à cet avènement, son directeur Derrick de Kerckhove enseignait au Département de français : « Pour savoir ce qui se passe vraiment dans le présent, il faut d’abord interroger les artistes ; ils en savent bien plus que les savants et les technocrates, car ils vivent dans le présent absolu. »  Si ce visionnaire lettré n’a pas été mon maître, il m’a prouvé plus d’une fois son exceptionnelle présence au monde. Un jour que nous traversions le parc de Queen’s, il a ramassé une pièce de monnaie égarée sur le sol et me l’a tendue en me souhaitant bonne chance selon une coutume chinoise. Puis il ajouta : « J’étais comme toi à ton âge, je m’ennuyais à fendre l’âme. Trouve l’étoile qui brille au firmament de ta destinée. Elle tracera ta voie. » Ainsi est née à Toronto L’Étoile suisse romande, un site pionnier sur la littérature romande dans l’en-nuit d’une promesse aveugle.

Si ce visionnaire lettré n’a pas été mon maître, il m’a prouvé plus d’une fois son exceptionnelle présence au monde. Un jour que nous traversions le parc de Queen’s, il a ramassé une pièce de monnaie égarée sur le sol et me l’a tendue en me souhaitant bonne chance selon une coutume chinoise. Puis il ajouta : « J’étais comme toi à ton âge, je m’ennuyais à fendre l’âme. Trouve l’étoile qui brille au firmament de ta destinée. Elle tracera ta voie. » Ainsi est née à Toronto L’Étoile suisse romande, un site pionnier sur la littérature romande dans l’en-nuit d’une promesse aveugle. Le web est un magma de toiles communiquantes, entre tentatives de liaisons avortées et recommencements. Ma vie torontoise était tissée de ces fils multiples et consécutifs qui se révélaient dans l’ordinaire : une soupe safranée et aromatisée de persil au café Lagaffe, une toile de Folon qui me servait de protection chez mon psy, un radiateur branché sur le réseau et diffusant des messages prémonitoires, le gynécée d’une fleur avec quelques grains de pollen qui s’en échappent.

Le web est un magma de toiles communiquantes, entre tentatives de liaisons avortées et recommencements. Ma vie torontoise était tissée de ces fils multiples et consécutifs qui se révélaient dans l’ordinaire : une soupe safranée et aromatisée de persil au café Lagaffe, une toile de Folon qui me servait de protection chez mon psy, un radiateur branché sur le réseau et diffusant des messages prémonitoires, le gynécée d’une fleur avec quelques grains de pollen qui s’en échappent.  Toronto. Il s’appelait P. Jane. Il était beau paraît-il, si beau qu’on ne voyait que lui dans une pièce. Mes amis gay étaient sous le charme et communiquaient entre eux avec des codes que je percevais. Je ne voyais que ses blessures faussement licites, ses narines dissimulant avec peine du sang séché et sa cicatrice dans le dos, lisse entre deux côtes (bones) provenant grossièrement d’un coup de couteau ou d’une balle perdue. Une peau imberbe, trouée et tatouée sous la tenue d'apparat.

Toronto. Il s’appelait P. Jane. Il était beau paraît-il, si beau qu’on ne voyait que lui dans une pièce. Mes amis gay étaient sous le charme et communiquaient entre eux avec des codes que je percevais. Je ne voyais que ses blessures faussement licites, ses narines dissimulant avec peine du sang séché et sa cicatrice dans le dos, lisse entre deux côtes (bones) provenant grossièrement d’un coup de couteau ou d’une balle perdue. Une peau imberbe, trouée et tatouée sous la tenue d'apparat. Quand j’annonçai la nouvelle en Suisse, mon père dont je connaissais plus la sagesse que l’exigence, répliqua à distance : « Tu sais, Einstein, n’écrivit qu’une ligne…». Bénies soient ses paroles ! Le progrès viendrait du sens, de la fulgurance, du fugitif ! Mon père, cet homme qui me conçut sans plan ni programme ni carte, bien qu’équippé d’une capote mal fichue, ne déjoua pas le destin, ne se débina pas. Il m’accueillit encore une fois avec gravité, lui qui se rêvait nomade, caravanier du désert ou marin d’eau salée alors que je m'élevais à l'écart de lui, sa fille rebelle.

Quand j’annonçai la nouvelle en Suisse, mon père dont je connaissais plus la sagesse que l’exigence, répliqua à distance : « Tu sais, Einstein, n’écrivit qu’une ligne…». Bénies soient ses paroles ! Le progrès viendrait du sens, de la fulgurance, du fugitif ! Mon père, cet homme qui me conçut sans plan ni programme ni carte, bien qu’équippé d’une capote mal fichue, ne déjoua pas le destin, ne se débina pas. Il m’accueillit encore une fois avec gravité, lui qui se rêvait nomade, caravanier du désert ou marin d’eau salée alors que je m'élevais à l'écart de lui, sa fille rebelle.  Avec mon imperméable vert ceinturé et mes semelles de vent, j’ai traversé la ville de part en part, rencontré les passagers du temps dans la parole ouverte et migrante. J’ai pris mes cliques et mes claques, quitté l’ex et suivi l’odeur du café sucré. De la rue Danforth, dans le quartier grec à la rue Beatrice, dans la Petite Italie, mon monde avait changé une nouvelle fois de langue, de saveurs, de spécialités. J’avais traversé la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest, passé de l’autre côté de la vallée de la rivière Don et de la rue Yonge, l’artère la plus longue au monde qui mène le regard jusque dans la taïga du bouclier canadien. Dans le même élan, j’allais plus au Sud, vers les quartiers populaires de Chine et d’Inde. Mes repères géographiques avaient opéré une rotation.

Avec mon imperméable vert ceinturé et mes semelles de vent, j’ai traversé la ville de part en part, rencontré les passagers du temps dans la parole ouverte et migrante. J’ai pris mes cliques et mes claques, quitté l’ex et suivi l’odeur du café sucré. De la rue Danforth, dans le quartier grec à la rue Beatrice, dans la Petite Italie, mon monde avait changé une nouvelle fois de langue, de saveurs, de spécialités. J’avais traversé la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest, passé de l’autre côté de la vallée de la rivière Don et de la rue Yonge, l’artère la plus longue au monde qui mène le regard jusque dans la taïga du bouclier canadien. Dans le même élan, j’allais plus au Sud, vers les quartiers populaires de Chine et d’Inde. Mes repères géographiques avaient opéré une rotation. J’avais la chance de travailler à l’Université de Toronto, un campus d’échanges aussi insolites que mes traversées nocturnes. J’étais peut-être à la croisée des chemins. La coïncidence voulut que le Web naisse à Genève alors que j’étais à Toronto pour en mesurer les effets ! Le monde académique faisait à l’instar des autres communautés, sa révolution informatique, accélérée par la possibilité d’une connection à l’échelle planétaire. Quelle serait la place des humanités dans cette promotion numérique sans limites ? La poésie y serait-elle entendue, lue, partagée ? Est-ce qu’on verrait les sciences surclasser les arts et les humanités ? l’anglais déborder les autres langues ? Si le médium était le message, l’enjeu serait les contenus pluriels, archipéliques, multilingues, diversifiés, opaques, éclatés, transhumanistes, rhizomatiques...

J’avais la chance de travailler à l’Université de Toronto, un campus d’échanges aussi insolites que mes traversées nocturnes. J’étais peut-être à la croisée des chemins. La coïncidence voulut que le Web naisse à Genève alors que j’étais à Toronto pour en mesurer les effets ! Le monde académique faisait à l’instar des autres communautés, sa révolution informatique, accélérée par la possibilité d’une connection à l’échelle planétaire. Quelle serait la place des humanités dans cette promotion numérique sans limites ? La poésie y serait-elle entendue, lue, partagée ? Est-ce qu’on verrait les sciences surclasser les arts et les humanités ? l’anglais déborder les autres langues ? Si le médium était le message, l’enjeu serait les contenus pluriels, archipéliques, multilingues, diversifiés, opaques, éclatés, transhumanistes, rhizomatiques...  Le réseau numérique s’avançait alors imperceptiblement dans son horizontalité, fixant un à-plat de connections on et off au plus près des êtres jusque dans les zones les plus reculées. Au fil du temps, la masse s’est amplifiée dans la verticalité (reliant l’individu à l’inconnu), et s’est densifiée dans une juxtaposition de correspondances entremêlées comme si l’artiste cherchait dans la superposition de couches, la plus récente (et visible) recouvrant les traces (en relief et peut-être fausses) des précédentes, la suprême impression d’une communication réussie.

Le réseau numérique s’avançait alors imperceptiblement dans son horizontalité, fixant un à-plat de connections on et off au plus près des êtres jusque dans les zones les plus reculées. Au fil du temps, la masse s’est amplifiée dans la verticalité (reliant l’individu à l’inconnu), et s’est densifiée dans une juxtaposition de correspondances entremêlées comme si l’artiste cherchait dans la superposition de couches, la plus récente (et visible) recouvrant les traces (en relief et peut-être fausses) des précédentes, la suprême impression d’une communication réussie.  Le dimanche de la résurrection, j’ai vu dans l’épaisseur du monde l’éclat du soleil couchant. Phare de mes nuits crucifiées, beauté flamboyante. Quelqu’un ou quelque chose semble-t-il veiller ? Est-ce toi l’artiste d’une beauté reconnue ? Me fais-tu signe au-delà de ce capharnaüm ?

Le dimanche de la résurrection, j’ai vu dans l’épaisseur du monde l’éclat du soleil couchant. Phare de mes nuits crucifiées, beauté flamboyante. Quelqu’un ou quelque chose semble-t-il veiller ? Est-ce toi l’artiste d’une beauté reconnue ? Me fais-tu signe au-delà de ce capharnaüm ?  Je divorçai la veille de la cène insensée. Je compris ce jeudi-là qu’on m’attendait ailleurs, dans une galerie de peintres, des salons en enfilade ou au café Lagaffe où j’avais pris mes habitudes. Je ressentais qu’il existait une voie que je pouvais tracer seule, commencer ma rotation et renaître. Mettre des couleurs dans les assiettes, de l’acuité dans les amitiés, des fleurs dans mon vase. Prendre le temps d’explorer, de manger, de vieillir. J’étais comme prise dans la glace, friable, au bord de la pulvérisation. J’attendais un réchauffement organique. La sécession est une division abyssale, une fragmentation hallucinante, un radiateur débranché comme des noces de papier cendré.

Je divorçai la veille de la cène insensée. Je compris ce jeudi-là qu’on m’attendait ailleurs, dans une galerie de peintres, des salons en enfilade ou au café Lagaffe où j’avais pris mes habitudes. Je ressentais qu’il existait une voie que je pouvais tracer seule, commencer ma rotation et renaître. Mettre des couleurs dans les assiettes, de l’acuité dans les amitiés, des fleurs dans mon vase. Prendre le temps d’explorer, de manger, de vieillir. J’étais comme prise dans la glace, friable, au bord de la pulvérisation. J’attendais un réchauffement organique. La sécession est une division abyssale, une fragmentation hallucinante, un radiateur débranché comme des noces de papier cendré. Or

Or