Par Pierre Béguin

Le Collège de Genève sera totalement remanié pour la rentrée 2015, nous apprend la Tribune du 2 septembre dernier (à l’ère de la communication, les enseignants savent désormais qu’ils doivent lire la Julie pour s’informer des décisions du DIP). Il paraît que le Département de l’instruction publique veut mieux former les élèves en leur imposant des choix de matières. Etrange...

Le Collège de Genève sera totalement remanié pour la rentrée 2015, nous apprend la Tribune du 2 septembre dernier (à l’ère de la communication, les enseignants savent désormais qu’ils doivent lire la Julie pour s’informer des décisions du DIP). Il paraît que le Département de l’instruction publique veut mieux former les élèves en leur imposant des choix de matières. Etrange...

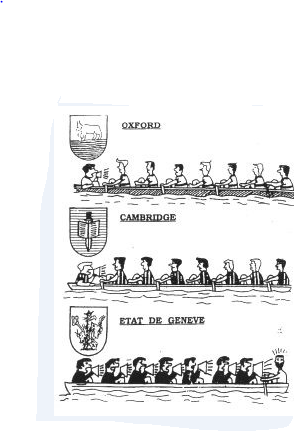

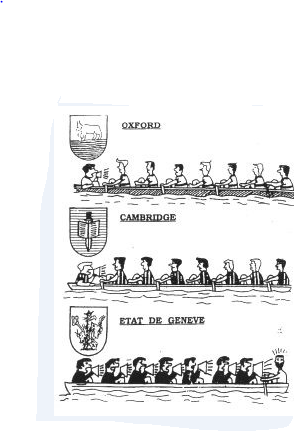

Il y a une quinzaine d’années à peine, le DIP disait en substance – et c’était son titre de gloire qu’il claironnait à tous vents – qu’il voulait mieux former les élèves en décloisonnant les vieilles sections et en leur permettant un choix de matières quasiment infini. C’était l’avènement de l’ORRM (la fameuse nouvelle matu) entrée en force contre l’avis de la majorité des professeurs traités alors de conformistes paresseux préoccupés avant tout de gérer leurs acquis indécents. On est heureux d’apprendre que, quinze ans plus tard, on leur donne raison, même si on se garde bien de le dire.

Car c’est bien d’un retour en arrière qu’il s’agit. Avec un futur panel de cinq profils seulement calqués sur les anciennes sections. Le reste n’est qu’une question de vocabulaire: qu’on nomme les nouveaux profils «langues anciennes» (au lieu de classique), « langues vivantes » (au lieu de moderne), « sciences (au lieu de scientifique), etc, les détours lexicaux ou les vaticinations de Charles Beer ne sont là que pour créer l’illusion. Le chef du DIP peut bien parler de recentrage, de juste milieu enfin atteint après l’ancienne hyperstructuration et la récente multiplicité des filières, personne n’est dupe. Après les nombreux toilettages nécessaires de la nouvelle matu, et la réintroduction implorée par les professeurs d’un retour à une forme de hiérarchisation des disciplines (à l’image du fameux total du premier groupe qu’imposait l’ancienne matu), que restera-t-il du modèle genevois de l’ORRM avec le retour des sections? Quasiment rien. Much ado about nothing.

Première constatation: si on avait écouté les enseignants, on se serait épargné beaucoup de palabres, de dépenses et de réformes inutiles. Seconde constatation: cet incessant va-et-vient entre bonds en avant souvent inconsidérés et ridicules retours en arrière – qu’on nomme pompeusement réforme – permet surtout de détourner l’attention. Davantage que de réformes, le collège a besoin de moyens (parent pauvre sous l’ère Charles Beer, on les lui a systématiquement retirés au profit d’autres ordres d’enseignement), et l’école a besoin d’enseignants plus que de cadres administratifs. A force de privilégier les seconds (dernièrement les cent directeurs d’école primaire) au détriment des premiers, le DIP menace de devenir un gros tas de graisse sans muscles.

Un retour en arrière donc qu’il ne faut ni applaudir ni déplorer: ce n’est qu’une énième réforme structurelle. Et il n’y a plus guère que les politiciens et certains cadres pour penser, par incompétence, naïveté ou opportunisme, qu’une réforme structurelle peut, par enchantement, modifier de facto le fond des choses, en l’occurrence le niveau de formation des élèves. Il y aura des pertes, c’est sûr. Quand Jean Romain prétend que le retour à un choix limité de profils mettra fin aux stratégies d’évitement (à savoir une matu au rabais), il a raison. Mais il oublie de préciser que le contraire existe aussi (à savoir une matu survitaminée): j’ai vu de nombreux élèves choisir systématiquement les disciplines et les options les plus exigeantes avec, au final, un diplôme qui additionnait les difficultés des anciennes filières classique et scientifique. Pour une fois que l’école offrait de la nourriture à profusion aux plus doués, il serait regrettable qu’on la leur retire. Mais il y aura probablement des avantages. Quand une réforme va dans le sens de la simplification, j’aurais plutôt tendance à applaudir... même si, dans ce cas particulier, je préfère m’abstenir.

Car il ne faut pas être dupes: cette réforme annoncée du collège ne tient pas à des considérations pédagogiques, elle est de nature purement financière (et Charles Beer ne s’en cache pas, même s’il avance en priorité l’argument de la formation. Dame! on doit bien compenser le coût des cent directeurs, de leur assistant(e) et secrétaire). Elle permettra la suppression de nombreux cours à faible taux de fréquentation, donc très onéreux au prix de revient par élève puisque c’est ainsi qu’on fait le calcul. En regroupant cours, options et élèves, on remplit les salles et on optimise les coûts. Le reste n’est que verbiage destiné à dissimuler les futurs cours à 25 élèves, voire plus si affinités...

Pour désolant que soit ce choix essentiellement financier, gageons qu’il annonce aussi une bonne nouvelle: le crépuscule tant attendu des «pédagogistes» et de l’influence trop importante de la FAPSE sur l’école genevoise. Vous savez, cette tendance (à l’image de ce que firent Jospin et Allègre en France) d’utiliser les prétendues «sciences de l’éducation» – et la nombreuse armée de naïfs et de cyniques qui vivent de ce mythe – pour imposer des réformes contraires à la fonction traditionnelle de l’école. Tout d’abord en injectant insidieusement dans le quotidien scolaire un jargon spécifique: l’élève devient un «apprenant», le prof un «pourvoyeur d’occasions», le livre un «support visuel» et le rappel en début de cours des éléments clés du cours précédent «la phase de démarrage d’une situation séquentielle où le manager de l’aventure quotidienne de l’apprendre interconnecte le nouveau et le déjà-là». Au début, tout le monde riait dans les salles des maîtres. Avant de comprendre que, derrière la «novlangue», se dressait une nomenklatura qui devait phagocyter l’école pour de longues années avec l’appui des autorités et la volonté des partis, gauche et droite réunies. Comme si la pédagogie était une science qui produisait des lois à la manière d’un physicien dans son laboratoire, et non une pratique qui s’apprenait sur le terrain en se fondant sur des connaissances non pas expérimentales mais empiriques. Tous ceux qui ont enseigné, ou simplement élevé des enfants, savent qu’il s’agit bien davantage d’une affaire d’intuition que de connaissances scientifiques et que, le plus souvent, seule la passion permet de mener à bien une entreprise si délicate. Si donc il est regrettable que les seules considérations financières – malgré les dénégations d’usage – dirigent les réformes de l’enseignement, on peut au moins espérer, après les critiques nombreuses et justifiées qui ont suivi la création du IUFE (Institut universitaire de formation des enseignants) que ces nécessités mettent enfin un terme au délire socioconstructiviste qui a largement empesté l’atmosphère scolaire ces dernières années.

Avant qu’on ne referme la parenthèse de la «matu à la carte», je ne peux m’empêcher de penser à son inauguration en grande pompe dans un collège du centre ville, lors des inscriptions de ces nouveaux collégiens qui, pour la première fois, allaient choisir un profil d’étude personnalisé. «Genève est le seul canton qui permet le «tout partout» (tous les choix dans chaque établissement)» exultait alors dans les médias celui qu’on avait nommé (allez savoir pourquoi?) «le père de la nouvelle maturité». Et notre père qui, en l’occurrence n’était hélas pas aux cieux, de s’installer un peu cabotin derrière un bureau pour enregistrer les inscriptions des nouveaux élèves à la grande satisfaction du journaliste de service et des quelques curieux qui l’entouraient. Après son départ, ou plutôt son retour aux cieux, il nous a fallu près d’une heure pour repérer, tracer et corriger les nombreuses erreurs qu’il avait commises en appliquant un système dont il était censé être le père et auquel, de toute évidence, il n’avait strictement rien compris.

Ainsi en va-t-il de toutes réformes: elles servent d’abord la carrière de celles ou ceux qui les portent sur les fonts baptismaux. Et voilà pourquoi, en dépit de toute logique, on ne demandera jamais leur avis aux enseignants, hors certaines commissions alibis.

Bonne route tout de même à la nouvelle ancienne maturité... et à sa descendance!

Pierre Jourde, connu des lecteurs pour son œuvre littéraire et ses pamphlets (la Littérature sans estomac, Le Jourde et le Naulleau), a vu sa notoriété se répandre dans le grand public quand il a cassé la gueule à presque tout un hameau. C'était en 2004 et il ne faisait que se défendre.

Dix ans plus tard, dans La première pierre, un très bon livre de cette rentrée littéraire 2013, Jourde retrace avec une stupeur toujours blessée son retour, les faits, l'enchaînement de la violence, puis le procès qui a suivi, où ses agresseurs ont été condamnés. Jourde ne se donne pas le bon rôle – ni le mauvais : il cherche à comprendre quelle est la signification de cet épisode.

Dix ans plus tard, dans La première pierre, un très bon livre de cette rentrée littéraire 2013, Jourde retrace avec une stupeur toujours blessée son retour, les faits, l'enchaînement de la violence, puis le procès qui a suivi, où ses agresseurs ont été condamnés. Jourde ne se donne pas le bon rôle – ni le mauvais : il cherche à comprendre quelle est la signification de cet épisode.

Voici un petit livre incandescent qui peut bien devenir un des événements littéraire de la rentrée : deux pages dans l'Hebdo, des émissions de radio importantes ont déjà accueilli la parution du récit de la jeune Manon Leresche, Peau morte

Voici un petit livre incandescent qui peut bien devenir un des événements littéraire de la rentrée : deux pages dans l'Hebdo, des émissions de radio importantes ont déjà accueilli la parution du récit de la jeune Manon Leresche, Peau morte exte ne vaut pas seulement par son témoignage. Sa parution n'est pas seulement l'occasion pour une jeune fille dévastée de faire un nouveau pas dans sa propre reconstruction. Il s'agit réellement de littérature.

exte ne vaut pas seulement par son témoignage. Sa parution n'est pas seulement l'occasion pour une jeune fille dévastée de faire un nouveau pas dans sa propre reconstruction. Il s'agit réellement de littérature.

Le Collège de Genève sera totalement remanié pour la rentrée 2015, nous apprend la Tribune du 2 septembre dernier (à l’ère de la communication, les enseignants savent désormais qu’ils doivent lire la Julie pour s’informer des décisions du DIP). Il paraît que le Département de l’instruction publique veut mieux former les élèves en leur imposant des choix de matières. Etrange...

Le Collège de Genève sera totalement remanié pour la rentrée 2015, nous apprend la Tribune du 2 septembre dernier (à l’ère de la communication, les enseignants savent désormais qu’ils doivent lire la Julie pour s’informer des décisions du DIP). Il paraît que le Département de l’instruction publique veut mieux former les élèves en leur imposant des choix de matières. Etrange...