Mutisme ou logorrhée

PAR ANTONIN MOERI

Les personnages de Carver ont de la peine à s’exprimer. Souvent, ils n’accèdent pas à la parole. Ils aimeraient tellement parler que l’émotion, la honte ou la violence les paralyse. Le narrateur de « Cathédrale » est si perturbé par l’arrivée d'un ami aveugle qu’il ne sait plus quoi dire. « Je voulais dire quelque chose à propos du vieux canapé. Je l’avais aimé ce vieux canapé. Mais je ne dis rien ». Un autre personnage se penche au-dessus d’un poêle, il veut dire quelque chose, mais ne sait pas quoi. « Il savait qu’il ne savait pas ».

Ou alors, les personnages de Carver veulent à tout prix communiquer avec l’autre. Ils essaient par tous les moyens de capter son attention et se lancent dans des histoires sans fin pour évoquer un souvenir significatif, un malaise persistant ou une expérience, peut-être banale, mais à leurs yeux si pleine de sens. C’est le cas d’une serveuse dans la nouvelle intitulée « Obèse ». Elle boit un café chez sa copine Rita. Elle lui dit qu’elle a été fascinée, un soir, par un client énorme. Elle demande à Rita d’imaginer la monstruosité de ce type qui a commandé une salade César, un potage, plusieurs portions de pain et de beurre, des côtes d’agneau, une pomme de terre à la crème, un pudding avec de la sauce anglaise et une glace à la vanille avec une larme de sirop de chocolat.

Rita essaie de comprendre où veut en venir sa copine qui dit : « Je cherchais quelque chose. Mais quoi ? Ça j’en sais rien ». Toujours est-il que la serveuse avait été très attentive : ce gros monsieur la troublait. Ce n’est pas sa monstruosité physique qui la bouleversait, mais plutôt ce qu’elle pouvait partager avec lui. Elle aimerait devenir énorme comme lui. Les autres employés n’y comprenaient rien, ils raillaient le « phénomène de foire ». Quand elle rentrera avec son cuisinier de mari, celui-ci lui parlera en riant des gros qu’il a connus dans sa vie. Elle se demandera comment serait son ventre si elle était enceinte. Quand il lui fera l’amour, elle aura le sentiment d’être formidablement grosse. Rita trouve cette histoire marrante, mais elle ne comprend toujours pas ce que sa copine veut lui dire. « Elle est assise là et elle attend, en se tapotant les cheveux du bout des doigts ».

Ou bien les personnages n’accèdent pas à la parole, ou bien ils cèdent à un besoin compulsif de raconter ou d’invectiver et, dans les deux cas, un sentiment de malaise gagne le lecteur. La position de repli, la distance qui permettrait de trouver les mots pour exprimer les émotions, ce détour est interdit à des personnages englués dans l’urgence et l’immédiat. Or c’est précisément la détresse, tant économique que spirituelle, qui intéresse l’écrivain de Clatskanie (État d’Oregon). La vie des intellos bobos n’a jamais eu « d’impact émotionnel durable » sur lui.

![requin[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/569269870.jpg)

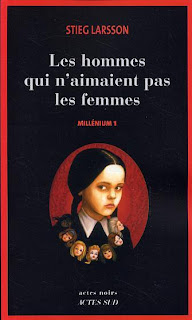

, même si vous ne l'avez pas ouverte. Vous connaissez aussi sans doute la triste histoire de l'auteur. Journaliste d'investigation dans un magazine anti-fasciste qu'il a créé, Expo, il écrit ces polars et annonce triomphalement à son amie qu'il a assuré avec ça leur retraite. Il a à peine le temps de rendre les manuscrits à son éditeur qu'il fait une crise cardiaque et qu'il meurt.

, même si vous ne l'avez pas ouverte. Vous connaissez aussi sans doute la triste histoire de l'auteur. Journaliste d'investigation dans un magazine anti-fasciste qu'il a créé, Expo, il écrit ces polars et annonce triomphalement à son amie qu'il a assuré avec ça leur retraite. Il a à peine le temps de rendre les manuscrits à son éditeur qu'il fait une crise cardiaque et qu'il meurt. PAR ANTONIN MOERI

PAR ANTONIN MOERI La chose la plus amusante, au musée, ce sont les guides. Les guides vivants, je veux dire, ceux qui se tiennent dans les salles à disposition du visiteur, comme il y en a au Mamco

La chose la plus amusante, au musée, ce sont les guides. Les guides vivants, je veux dire, ceux qui se tiennent dans les salles à disposition du visiteur, comme il y en a au Mamco  Un régal, cette réédition des Sirènes d’Engadine par Corinne Desarzens ! C’est à New York qu’elle entendit le mot Grisons pour la première fois, de la bouche d’un sculpteur qui provenait de là-bas. Dès la première page, le lecteur, à qui semble s’adresser l’auteure par un « tu » de confidence, est embarqué dans la découverte. Franchis les tunnels, les cols et les villages : l’Engadine ! « Quelque chose de festif se répand. La neige sent la pastèque. Les maisons te sautent contre et chaque plante, chaque marche, chaque éclat de granit, chaque couleur est très là. » Avec le talent d’aventurière qu’on lui connaît, Corinne Desarzens plonge corps et âme – elle apprend même le romanche – au cœur de l’étrange vallée où toilettes se dit secret. Avec des accents de malicieuse curiosité qui ne vont pas sans rappeler Bruce Chatwin, l’écrivaine nous présente avec une rare poésie à ces sirènes qui ne se montrent qu’à ceux qui sont prêts à partir avec elles.

Un régal, cette réédition des Sirènes d’Engadine par Corinne Desarzens ! C’est à New York qu’elle entendit le mot Grisons pour la première fois, de la bouche d’un sculpteur qui provenait de là-bas. Dès la première page, le lecteur, à qui semble s’adresser l’auteure par un « tu » de confidence, est embarqué dans la découverte. Franchis les tunnels, les cols et les villages : l’Engadine ! « Quelque chose de festif se répand. La neige sent la pastèque. Les maisons te sautent contre et chaque plante, chaque marche, chaque éclat de granit, chaque couleur est très là. » Avec le talent d’aventurière qu’on lui connaît, Corinne Desarzens plonge corps et âme – elle apprend même le romanche – au cœur de l’étrange vallée où toilettes se dit secret. Avec des accents de malicieuse curiosité qui ne vont pas sans rappeler Bruce Chatwin, l’écrivaine nous présente avec une rare poésie à ces sirènes qui ne se montrent qu’à ceux qui sont prêts à partir avec elles. Dresser le portrait de son père est un exercice redoutable auquel je ne me suis jamais essayé. Il m’arrive d’y songer, mais les mots me manquent. C’est une défaillance que je devrai… Oui… Un jour peut-être. Par quoi commencer ? En attendant de résoudre ce problème mathématique, je lis « La Reconstitution » de Serge Bimpage, paru à L’Aire bleue en 2007. Dès les premières pages lues sur un banc public, je suis captivé. Nulle emphase dans l’évocation de cet homme « travailleur », silencieux, qui avait cinquante ans lorsque le petit Serge (« le chef-d’œuvre ») vint au monde. Un enterrement discret, une brusque décomposition familiale, quelques objets pour apprendre à se souvenir : une photo, une collection de timbres, « Le Père Goriot », un couteau militaire, des bulletins scolaires, « L’Or » de Blaise Cendrars, un compte-rendu de Tribunal de Police, des documents notariés, des coupures de presse signalant l’existence d’un grand-père qui pratiquait des avortements clandestins dans son arrière-boutique.

Dresser le portrait de son père est un exercice redoutable auquel je ne me suis jamais essayé. Il m’arrive d’y songer, mais les mots me manquent. C’est une défaillance que je devrai… Oui… Un jour peut-être. Par quoi commencer ? En attendant de résoudre ce problème mathématique, je lis « La Reconstitution » de Serge Bimpage, paru à L’Aire bleue en 2007. Dès les premières pages lues sur un banc public, je suis captivé. Nulle emphase dans l’évocation de cet homme « travailleur », silencieux, qui avait cinquante ans lorsque le petit Serge (« le chef-d’œuvre ») vint au monde. Un enterrement discret, une brusque décomposition familiale, quelques objets pour apprendre à se souvenir : une photo, une collection de timbres, « Le Père Goriot », un couteau militaire, des bulletins scolaires, « L’Or » de Blaise Cendrars, un compte-rendu de Tribunal de Police, des documents notariés, des coupures de presse signalant l’existence d’un grand-père qui pratiquait des avortements clandestins dans son arrière-boutique.