L'amour monstre d'Anne-Sylvie Sprenger

Anne-Sylvie Sprenger (née à Lausanne en 1977) aime les livres brefs et intenses. En général une centaine de pages. Chapitres courts, aérés, où l'écriture cherche à décrire une blessure essentielle. Souvent inavouable. Toujours secrète. C'était le cas de Vorace, son premier livre, paru en 2007, porté sur les fonts baptismaux par Jacques Chessex, et loué par la critique française. Ça l'était également pour Sale fille, paru il y a deux ans. Le tout nouveau roman d'Anne-Sylvie Sprenger pourrait d'ailleurs s'appeler Sale type, tant il s'inscrit dans la continuité des précédents. Mais il s'appelle La Veuve du Christ*. Titre à la fois lumineux et provocateur.

Anne-Sylvie Sprenger (née à Lausanne en 1977) aime les livres brefs et intenses. En général une centaine de pages. Chapitres courts, aérés, où l'écriture cherche à décrire une blessure essentielle. Souvent inavouable. Toujours secrète. C'était le cas de Vorace, son premier livre, paru en 2007, porté sur les fonts baptismaux par Jacques Chessex, et loué par la critique française. Ça l'était également pour Sale fille, paru il y a deux ans. Le tout nouveau roman d'Anne-Sylvie Sprenger pourrait d'ailleurs s'appeler Sale type, tant il s'inscrit dans la continuité des précédents. Mais il s'appelle La Veuve du Christ*. Titre à la fois lumineux et provocateur.

La jeune écrivaine lausannoise a toujours exploré la folie du désir. Qu'il soit amoureux, alimentaire ou religieux. Ici elle part d'un fait divers connu : l'enlèvement d'une fillette de huit ans, Lena, par un pharmacien qui la séquestre dans la buanderie de sa maison. L'homme est seul, malheureux, certainement criminel. Il mène une existence misérable. Il se prend d'affection pour sa victime avec qui, le soir, il entonne cantiques et louanges. Il s'inflige des supplices sur une croix qu'il fait construire au village. Il entraîne Lena dans un délire religieux qui n'aura d'autre issue, bien sûr, que la mort. Il l'instruit, joue avec elle, l'invite dans son lit, finit par lui faire un enfant. Tout en sachant très bien le scandale de sa conduite. Et sa faute essentielle. Qui ne mérite aucun autre châtiment que la mort. Victor le sait. Il est prêt à payer pour ça. Sans doute, suggère Anne-Sylvie Sprenger, est-ce là le seul moyen qu'il a trouvé pour donner chair et sens à son amour. Un amour imprégné de folie religieuse qui ne peut se réaliser que dans l'horreur et le scandale. Et le portrait que dresse l'auteur de ce « fou de Dieu » est à la fois fascinant et terrifiant. Certains lecteurs, trop rapidement, le traiteront de sale type. D'autres, à défaut d'être touchés (mais peut-on vraiment compatir avec un ravisseur et violeur d'enfant, fût-il amoureux?), seront troublés par cette histoire de rapt, qui se termine en ravissement (aux double sens du terme). En cela, le roman est une réussite puisqu'il nous fait entrer dans le cerveau du monstre, dont il explore les méandres nauséabonds.

Et la victime ? « Lena a appris à vivre dans sa tête ». Elle se protège comme elle peut de la présence du monstre. Un monstre qui a cinquante ans, mais qui, affectivement, est fruste et malheureux. Ce qui n'est certes pas une excuse. Mais explique l'étrange relation qui va s'instaurer entre le bourreau et sa victime. La tendresse. Les caresses. Puis l'amour monstre. « Victor et Lena s'aimeront tout l'été. » Il y a quelque chose d'à la fois pathétique et troublant dans cette relation (on n'ose pas parler d'amour) qui transgresse les normes et les interdits. Certains évoqueront le syndrome de Stockholm qui montre qu'un sentiment de confiance, voire de sympathie peut se développe entre un otage et son ravisseur. Ici la romancière va plus loin (elle a raison) en imaginant que chacun des acteurs de ce terrible huis-clos trouve dans l'autre son âme sœur. Ce n'est certainement pas moral. Mais on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments.

Et la victime ? « Lena a appris à vivre dans sa tête ». Elle se protège comme elle peut de la présence du monstre. Un monstre qui a cinquante ans, mais qui, affectivement, est fruste et malheureux. Ce qui n'est certes pas une excuse. Mais explique l'étrange relation qui va s'instaurer entre le bourreau et sa victime. La tendresse. Les caresses. Puis l'amour monstre. « Victor et Lena s'aimeront tout l'été. » Il y a quelque chose d'à la fois pathétique et troublant dans cette relation (on n'ose pas parler d'amour) qui transgresse les normes et les interdits. Certains évoqueront le syndrome de Stockholm qui montre qu'un sentiment de confiance, voire de sympathie peut se développe entre un otage et son ravisseur. Ici la romancière va plus loin (elle a raison) en imaginant que chacun des acteurs de ce terrible huis-clos trouve dans l'autre son âme sœur. Ce n'est certainement pas moral. Mais on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments.

La folie religieuse (de Victor) entraîne la folie amoureuse (de Lena). La première s'achève dans la mort. La seconde, dans une clinique psychiatrique. Très bien construit, le roman d'Anne-Sylvie Sprenger frappe par son écriture dépouillée et limpide. On pense bien sûr aux derniers livres de Jacques Chessex, allégés à l'extrême. Même fascination de la chair et de la mort. Même goût pour le blasphème. Mais Anne-Sylvie Sprenger poursuit sa propre voie. Elle va au bout de ses angoisses. Elle ne triche pas avec les démons qui la hantent. On aimerait ne pas croire à l'amour monstrueux de ses deux personnages enfermés dans leur cage. Mais un doute nous prend. Et si cela était ? Si le scandale se trouvait dans le désir lui-même ? C'est le talent du romancier de nous instiller de tels doutes.

* Anne-Sylvie Sprenger, La Veuve du Christ, Fayard, 2010.

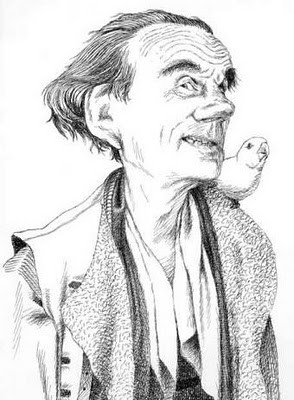

![bernard-de-mandeville[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/1365880539.jpg) cin hollandais, Bernard de Mandeville, établi en Angleterre, publie un essai intitulé La Fable des abeilles, au sous-titre évocateur: Vices privés, bénéfices publics. Un sous-titre qui pose clairement la thèse du livre: les vices privés génèrent les bénéfices publics. Les désirs égoïstes et superfétatoires des consommateurs, dussent-ils être satisfaits malhonnêtement, alimentent le moteur économique et assurent le bon fonctionnement de la culture et du système d’assistance sociale, là où, au contraire, les comportements vertueux, sages, raisonnables, dans lesquels seules les nécessités fondamentales devraient être satisfaites, feraient à coup sûr s’effondrer ce système, faute d’emplois. En d’autres termes, comparée à une ruche, une société fondamentalement vertueuse n’aurait aucune chance d’édifier un idéal d’assistance mutuelle. Car si les vices privés font les bénéfices publics, les vertus privées creusent les dettes publiques. Les névroses, les frustrations, les égoïsmes, voire les petites malhonnêtetés, sont en fait indispensables à l’épanouissement d’un système essentiellement menacé d’angélisme. Tel est le paradoxe fondamental de La Fable des abeilles, véritable manifeste de l’idéologie libérale et capitaliste.

cin hollandais, Bernard de Mandeville, établi en Angleterre, publie un essai intitulé La Fable des abeilles, au sous-titre évocateur: Vices privés, bénéfices publics. Un sous-titre qui pose clairement la thèse du livre: les vices privés génèrent les bénéfices publics. Les désirs égoïstes et superfétatoires des consommateurs, dussent-ils être satisfaits malhonnêtement, alimentent le moteur économique et assurent le bon fonctionnement de la culture et du système d’assistance sociale, là où, au contraire, les comportements vertueux, sages, raisonnables, dans lesquels seules les nécessités fondamentales devraient être satisfaites, feraient à coup sûr s’effondrer ce système, faute d’emplois. En d’autres termes, comparée à une ruche, une société fondamentalement vertueuse n’aurait aucune chance d’édifier un idéal d’assistance mutuelle. Car si les vices privés font les bénéfices publics, les vertus privées creusent les dettes publiques. Les névroses, les frustrations, les égoïsmes, voire les petites malhonnêtetés, sont en fait indispensables à l’épanouissement d’un système essentiellement menacé d’angélisme. Tel est le paradoxe fondamental de La Fable des abeilles, véritable manifeste de l’idéologie libérale et capitaliste. Avec plus de 290 notes rédigées, l'enseignant Jean-Michel arc Olivier fait figure de bon élève ! Son secret ? La générosité ! Sinon comment expliquer cette assiduité ? Car l'homme au regard pétillant fait aussi tinter les mots au-delà de son blog: dans ses nombreux romans et essais ainsi que dans le mensuel culturel genevois

Avec plus de 290 notes rédigées, l'enseignant Jean-Michel arc Olivier fait figure de bon élève ! Son secret ? La générosité ! Sinon comment expliquer cette assiduité ? Car l'homme au regard pétillant fait aussi tinter les mots au-delà de son blog: dans ses nombreux romans et essais ainsi que dans le mensuel culturel genevois  En temps de crise, on revient aux valeurs sûres. C’est

En temps de crise, on revient aux valeurs sûres. C’est  « Un petit roi, un papa vite effacé, une mère lascive. Œdipe hante toujours la littérature. Constamment remise au goût du jour, sa figure a subi des liftings. Dans L'Amour fantôme, Jean-Michel Olivier réussit où tant d'autres ont échoué. Sans paraphraser le mythe. Avec de jolis coups de scalpel.

« Un petit roi, un papa vite effacé, une mère lascive. Œdipe hante toujours la littérature. Constamment remise au goût du jour, sa figure a subi des liftings. Dans L'Amour fantôme, Jean-Michel Olivier réussit où tant d'autres ont échoué. Sans paraphraser le mythe. Avec de jolis coups de scalpel.

![london[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/02/3505650211.jpg) Le soir du 21 novembre 1916, dans sa luxueuse demeure californienne, couvert de plus de gloire et d’argent que n’importe quel autre écrivain de son temps, Jack London décide, pour hâter sa fin, d’avaler plusieurs doses de drogues mortelles. Il a quarante ans. Ainsi le prétendent du moins ceux qui soutiennent la thèse du suicide…

Le soir du 21 novembre 1916, dans sa luxueuse demeure californienne, couvert de plus de gloire et d’argent que n’importe quel autre écrivain de son temps, Jack London décide, pour hâter sa fin, d’avaler plusieurs doses de drogues mortelles. Il a quarante ans. Ainsi le prétendent du moins ceux qui soutiennent la thèse du suicide… Grisélidis Réal,

Grisélidis Réal,