Là-haut dans le Michigan

par antonin moeri

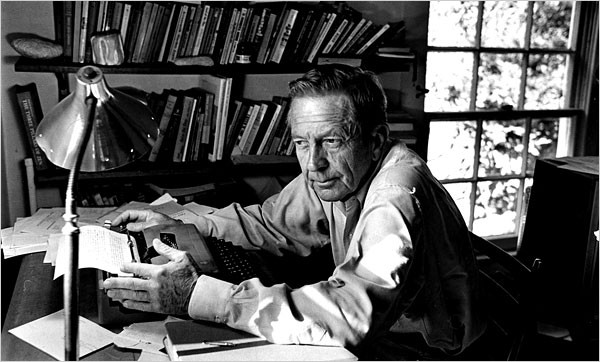

«Là-haut dans la Michigan» fait partie des toutes premières nouvelles que Hemingway écrivit à Paris en 1921-1922. Il a montré ce texte à Gertrude Stein qui lui a dit: «C’est bon, mais c’est inaccrochable». Hemingway aimait cette nouvelle, surtout la scène sur l’embarcadère. «C’est le début de tout le naturel auquel j’ai pu parvenir par la suite», dira-t-il en 1938 à l’un de ses éditeurs.

Jim est forgeron. Il a des mains énormes. Il prend ses repas chez Smith où Liz est employée. Jolies jambes, tablier propre, cheveux bien arrangés. Elle aime la démarche de Jim, sa moustache, les poils noirs sur ses bras. Il n’a pas l’air de beaucoup s’intéresser à elle. Il préfère parler de politique et chasser le chamois. Liz pense sans cesse à lui et, un jour, elle se sent toute retournée quand il revient d’une partie de chasse qui a duré quatre jours. C’est Jim qui a tué le plus gros daim. Avant le dîner, les hommes boivent du whisky. Après le repas, Liz va s’asseoir à la cuisine. Jim s’approche d’elle, l’entoure de ses bras. Elle a peur, car personne ne l’a jamais caressée. «Allons faire un tour», propose Jim. Ils marchent dans la nuit froide jusqu’à l’embarcadère. Jim lui caresse les seins. «Elle était très effrayée et ne savait pas comment il allait s’y prendre». «Non, Jim, il ne faut pas. C’est tellement gros et ça fait si mal. Oh!» Jim pèse lourd sur elle et lui fait mal. Il s’endort, bouche ouverte. Elle pleure. Elle se sent glacée et tout lui semble désespéré. Elle le couvre de son manteau à elle. Elle le borde tendrement et rentre se coucher.

Quand j’ai lu cette nouvelle pour la première fois, la scène de l’embarcadère m’a surpris. Étonnement qui s’est doublé d’une gêne. Le «c’est tellement gros» me fit rire mais ce qui domine dans cette histoire, me dis-je, c’est une grande tristesse. Pourtant, le personnage de Liz pose problème. On se souvient d’elle, de sa rêverie, de ses craintes (elle a peur de ses patrons, elle a peur du sexe). Or Hemingway utilise un stéréotype, celui de l’âme simple, obéissante et pure qui se fait déflorer sur les planches froides et dures d’un embarcadère par un pachyderme à paluches de batelier. Même si cette nouvelle présente des facilités, des maladresses, des descriptions convenues et des dialogues gauches, on y sent comme une menace. Le jeune écrivain réussit, dans une langue claire, précise, rendue avec réalisme, à installer un climat d’angoisse. Ce qui ne suffisait pas, je reprends les mots de Gertrude Stein, à en faire une oeuvre accrochable.

Oeuvre qui peut cependant toucher un lecteur actuel s’il la replace au début du parcours de l’auteur américain. Car le thème n’est plus porteur, à l’heure où les accessoires sexuels s’échangent dans les soirées entre copines, où le journal des consommatrices chante les joies de l’amour en pleine nature et conseille la sodomie aux mamans qui rejettent le système aliénant femme-ménage, où l’on met en scène ses galipettes sur un site autorisé et où «les utilisateurs du très tactile iPhone sont plus chauds au lit que ceux qui ont un Blackberry», où l’on croise des gamahucheurs débordant de créativité sur le sable blanc des îles, au bord des rivières et des lacs, non loin des chemins balisés où passent les enfants qui tapotent résolument leur iTouch.

ERNEST HEMINGWAY: Nouvelles complètes, QUARTO, 2004