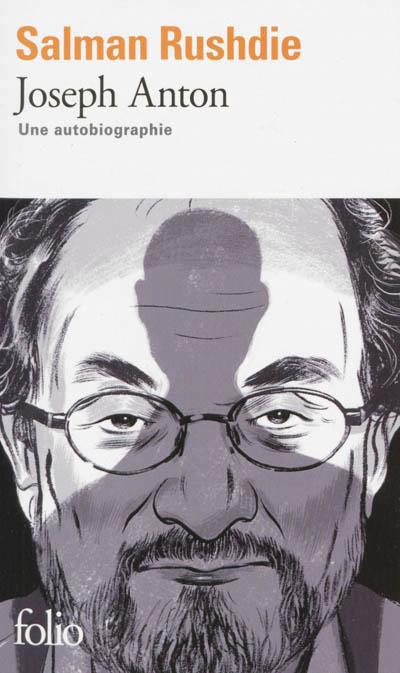

Salman Rushdie, Joseph Anton

Par Alain Bagnoud

Le jour de la Saint Valentin 1989, un Britannique d'origine indienne s'éveille sans savoir encore qu'il va devenir l'écrivain le plus célèbre du monde. C'est ce jour-là que l’ayatollah Khomeini lance une fatwa de mort contre l'auteur d'un roman, Les Versets sataniques.

Le jour de la Saint Valentin 1989, un Britannique d'origine indienne s'éveille sans savoir encore qu'il va devenir l'écrivain le plus célèbre du monde. C'est ce jour-là que l’ayatollah Khomeini lance une fatwa de mort contre l'auteur d'un roman, Les Versets sataniques.

Dans celui-ci, Salman Rushdie raconte notamment les rêves d'un acteur indien. Ils concernent les débuts des prédications d'un prophète monothéiste, et le retour d'un imam exilé qui profite d'une révolution pour s'emparer d'un pays et d'un peuple.

Cette allusion à Khomeini explique sans doute la virulence de ce dernier. Mais les musulmans s'offusquent aussi parce que dans le roman, le prophète, qu'ils assimilent à Mahomet, a admis le polythéisme avant de se rétracter. Épisode rapporté par un historien et commentateur sunnite, Tabarî, 839-923 (pour les détails, voir ici), mais faux et blasphématoire du point de vue de l'Islam : si l'on en croit cette version, Mahomet, qui ne peut faire d'erreur, a été trompé par Satan. Du coup, Salman Rushdie se voit accusé d'athéisme, d'apostasie et de conspiration contre l'Islam. Selon les partisans radicaux de la charia, ça mérite la mort.

Suivent dix ans de clandestinité et de traque, que raconte Joseph Anton, une autobiographie, le dernier livre de Salman Rushdie (2012). On y suit mois après mois les événements liés à cette affaire : les manifestations autour des Versets sataniques, la vie de l'auteur protégé par la Special Branch des services britanniques, les manœuvres de l'Iran qui renouvelle année après année la fatwa et dont les services secrets forment des hommes pour tuer le romancier, la stratégie du Royaume-Uni pour faire face à la menace, les manœuvres diplomatiques, la mobilisation des groupes de soutien à la liberté d'expression.

Quelques anecdotes. Rushdie doit trouver lui-même les endroits où il se cachera, et dont il faut souvent changer. Imaginez les difficultés pour un homme dont le nom ne doit jamais apparaître, et la reconnaissance qu'il porte à ses amis qui lui prêtent des appartements ou louent des maisons pour lui, sous le nom de Joseph Anton (formé à partir de Joseph Conrad et Anton Tchékhov).

Ces lieux doivent être assez discrets pour que personne ne le voie et assez vastes pour loger les hommes armés, les chauffeurs et deux autos blindées (il se glisse de l'une à l'autre à mi-chemin pour ne pas partir et arriver dans la même voiture). L'homme traqué n'a aucune liberté de mouvement et doit demander l'autorisation pour chaque sortie...

Joseph Anton raconte tout ça, ainsi que les détresses, les erreurs et le combat de Rushdie pour gagner petit à petit un peu d'autonomie, à mesure que la menace diminue, jusqu'à ce que l'Iran en 1999 cesse d'entraîner des hommes pour les expédier sur ses traces et déclare renoncer à appliquer la fatwa. Ce qui n'empêche pas, pourtant, une Fondation religieuse iranienne (du 15 Khordad) de promettre encore une prime pour l'assassinat de l'écrivain. En septembre 2012, elle a été portée à 3,3 millions de dollars.

Ce long récit passionnant (900 pages en folio) est donc bien plus qu'une simple autobiographie. Il témoigne de l'arrivée du fanatisme dans le débat d'idées et pose la question de la liberté d'expression, laquelle, on le sait n'est jamais acquise.

Pour justifier les passages controversés de son roman, Rushdie explique avoir interrogé une religion d'un point de vue historique. Qu'il ait prévu ou non que son roman serait reçu par les fondamentalistes comme une provocation n'est pas la question. La question est : a-t-on le droit d'examiner les dogmes, c'est-à-dire ce qui est imposé par une autorité, au risque de déplaire à des communautés ou à des religions ? Et la réponse est oui. On peut remettre toutes les opinions en question tant qu'on ne déforme pas les faits.

Salman Rushdie, Joseph Anton, Folio

Jean-François Berger n'est pas un inconnu : il a travaillé longtemps pour le CICR, est un peintre remarquable et a publié plusieurs livres, en particulier sur la guerre en ex-Yougoslavie. Il nous donne aujourd'hui un livre déchiré, et déchirant, qui parle de guerre et de folie, des hommes et de sa fille, Morgane, à la santé fragile, qui ne trouve pas sa place dans le monde « normal ».

Jean-François Berger n'est pas un inconnu : il a travaillé longtemps pour le CICR, est un peintre remarquable et a publié plusieurs livres, en particulier sur la guerre en ex-Yougoslavie. Il nous donne aujourd'hui un livre déchiré, et déchirant, qui parle de guerre et de folie, des hommes et de sa fille, Morgane, à la santé fragile, qui ne trouve pas sa place dans le monde « normal ». Replongeant dans ses souvenirs et retrouvant sur place un ami qui a participé, lui aussi, à ce drame, il repense à sa fille, Morgane, que ses problèmes psychologiques obligent à demeurer dans une institution.

Replongeant dans ses souvenirs et retrouvant sur place un ami qui a participé, lui aussi, à ce drame, il repense à sa fille, Morgane, que ses problèmes psychologiques obligent à demeurer dans une institution. Mon ancien – et néanmoins fort estimé – collègue au Collège Calvin Jean-Pierre Gavillet vient d’utiliser de la manière la plus judicieuse qui soit ses deux premières années de retraite après 46 (!!!) ans d’enseignement (histoire, français, latin). Il publie le premier livre consacré à l’une des plus grandes figures de la vie politique genevoise, André Chavanne, conseiller d’Etat en charge du DIP de 1961 à 1985, personnage haut en couleur aux contours rabelaisiens, surnommé plutôt affectueusement «Fidel Bistro» pour sa fréquentation assidue des cafés genevois, mais avant tout figure mythique, présence fraternelle et tutélaire adulée par des générations de collégiens (j’en étais), «humaniste et scientifique» (comme le souligne le titre de l’ouvrage) dont l’action en faveur de la démocratisation des études et du Cycle d’Orientation a relégué celle de ses successeurs au rang de tâche obscure et laborieuse. Au point que, dans les années nonante, nous ses orphelins avons pu nourrir l’impression que c’était Chavanne qu’on assassinait. En réalité, ce n’était pas qu’une impression…

Mon ancien – et néanmoins fort estimé – collègue au Collège Calvin Jean-Pierre Gavillet vient d’utiliser de la manière la plus judicieuse qui soit ses deux premières années de retraite après 46 (!!!) ans d’enseignement (histoire, français, latin). Il publie le premier livre consacré à l’une des plus grandes figures de la vie politique genevoise, André Chavanne, conseiller d’Etat en charge du DIP de 1961 à 1985, personnage haut en couleur aux contours rabelaisiens, surnommé plutôt affectueusement «Fidel Bistro» pour sa fréquentation assidue des cafés genevois, mais avant tout figure mythique, présence fraternelle et tutélaire adulée par des générations de collégiens (j’en étais), «humaniste et scientifique» (comme le souligne le titre de l’ouvrage) dont l’action en faveur de la démocratisation des études et du Cycle d’Orientation a relégué celle de ses successeurs au rang de tâche obscure et laborieuse. Au point que, dans les années nonante, nous ses orphelins avons pu nourrir l’impression que c’était Chavanne qu’on assassinait. En réalité, ce n’était pas qu’une impression… Du «Taedium vitae» des Anciens à la «nausée» de Sartre en passant par le «spleen» de Baudelaire, l’Ennui «métaphysique» n’a cessé d’inspirer toute une famille d’auteurs, de penseurs, de poètes, parmi lesquels on pourrait citer, sans être exhaustif, Huysmans, Mallarmé ou Flaubert. Ou encore, Sénèque, Pascal (songeons aux fragments sur le «Divertissement» en particulier) ou Chateaubriand.

Du «Taedium vitae» des Anciens à la «nausée» de Sartre en passant par le «spleen» de Baudelaire, l’Ennui «métaphysique» n’a cessé d’inspirer toute une famille d’auteurs, de penseurs, de poètes, parmi lesquels on pourrait citer, sans être exhaustif, Huysmans, Mallarmé ou Flaubert. Ou encore, Sénèque, Pascal (songeons aux fragments sur le «Divertissement» en particulier) ou Chateaubriand.

L’essai de Françoise Héritier est un petit bijou. L’auteur aime les mots et les a tourné et retourné dans tous les sens, avec sensualité et intelligence, afin de les examiner. Elle nous livre ses découvertes. En voici quelques-unes :

L’essai de Françoise Héritier est un petit bijou. L’auteur aime les mots et les a tourné et retourné dans tous les sens, avec sensualité et intelligence, afin de les examiner. Elle nous livre ses découvertes. En voici quelques-unes :