Par Pierre Béguin

Ma mère était une Yersin.

Une cousine en voyage au Vietnam raconte qu’un jour, à Nha Trang, elle veut visiter le musée Alexandre Yersin. Fermé. Elle montre son passeport. A la lecture de son nom, on lui ouvre aussitôt pour elle seule les portes du musée...

Car Alexandre Yersin est encore considéré là-bas comme un «Bouddha vivant» dont la tombe possède à ses côtés – honneur suprême pour un étranger – un petit pagodon toujours orné de fleurs et d’encens. Contrairement à la Suisse (son pays d’origine) et à la France (son pays d’adoption) où il reste méconnu, même s’il possède une rue à Aubonne, à Morges et à Lille, et une place à Paris et à Montpellier.

C’est cette histoire incroyable d’un natif d’Aubonne, dernier né d’une fratrie de trois enfants, que raconte Patrick Deville dans son dernier roman Peste et choléra, couronné du Prix Fémina. Alexandre Yersin: disciple de Louis Pasteur, tour à tour médecin, professeur, chercheur, conférencier, cartographe, explorateur... En une vie, il découvre la toxine diphtérique, le bacille de la peste (qu’il isole sur des cadavres de soldats anglais en garnison à Hong Kong), il crée le deuxième Institut Pasteur en Indochine, il explore la chaîne annamitique, découvre le plateau du Lang Bian, contribue grandement, par la rigueur scientifique de ses notes, à la connaissance topographique et anthropologique du pays, il est à l’origine de la ville de Dalat, il ouvre l’école de médecine de Hanoï, il introduit la culture de l’hévéas, du quinquina... Tout ce qu’il veut, il le peut, tout ce qu’il entreprend, il le réussit. Avant de passer à autre chose.

Le roman de Patrick Deville appartient à un pan important de la littérature moderne depuis trois  décennies: la fiction biographique, ensemble qui repose sur un personnage historique avéré, parfois peu connu (artiste, scientifique ou aventurier) et dont nous avons déjà passablement parlé dans Blogres (cf Rimbaud le fils de Pierre Michon ou Un Chasseur de lions d’Olivier Rolin). Comme si le personnage fictif n’avait pas (encore?) retrouvé sa crédibilité auprès du lecteur après le cyclone «nouveau roman», et qu’il fallait donc lui donner une légitimité historique. Le choix d’un «personnage réel», qui mêle ici l’aventure scientifique à l’aventure tout court, permet également à l’auteur de réinstaller son roman dans une forme abandonnée par la littérature moderne, et qui tente timidement de reprendre vie: le roman picaresque qui met en scène la figure traditionnelle de la quête, de l’absolu, de l’inaccessible (cf. Le Chercheur d’or, de Le Clézio, ou Mazurka pour deux morts, de Camilo Jose Cela). Mais, dans ce cas, avec l’originalité d’être solidement arrimée aux rives de la raison par la rigueur scientifique, contrairement à quelques fameux prédécesseurs qui se perdent dans les limbes de leurs fantasmes...

décennies: la fiction biographique, ensemble qui repose sur un personnage historique avéré, parfois peu connu (artiste, scientifique ou aventurier) et dont nous avons déjà passablement parlé dans Blogres (cf Rimbaud le fils de Pierre Michon ou Un Chasseur de lions d’Olivier Rolin). Comme si le personnage fictif n’avait pas (encore?) retrouvé sa crédibilité auprès du lecteur après le cyclone «nouveau roman», et qu’il fallait donc lui donner une légitimité historique. Le choix d’un «personnage réel», qui mêle ici l’aventure scientifique à l’aventure tout court, permet également à l’auteur de réinstaller son roman dans une forme abandonnée par la littérature moderne, et qui tente timidement de reprendre vie: le roman picaresque qui met en scène la figure traditionnelle de la quête, de l’absolu, de l’inaccessible (cf. Le Chercheur d’or, de Le Clézio, ou Mazurka pour deux morts, de Camilo Jose Cela). Mais, dans ce cas, avec l’originalité d’être solidement arrimée aux rives de la raison par la rigueur scientifique, contrairement à quelques fameux prédécesseurs qui se perdent dans les limbes de leurs fantasmes...

Cette longue vie mouvementée (1863 – 1943) du dernier survivant de la bande à Pasteur permet également à Patrick Deville de superposer les lieux et les époques (de l’invasion prussienne, la Commune à la deuxième guerre mondiale) à la manière des romans «archéologiques» qui prennent l’Histoire comme une succession de strates, et de tisser des liens avec d’autres célèbres explorateurs (Livingston, Stanley) ou écrivains aventuriers contemporains de Yersin, comme Rimbaud, Loti ou Cendrars...

Cendrars justement. On ne peut s’empêcher d’y penser en lisant Peste et choléra. A L’Or bien entendu (l’auteur fait allusion à J.A. Suter), mais à Rhum surtout. Ressemblances entre les deux héros, Jean Galmot et Alexandre Yersin, tous deux mus par une formidable énergie, une grande intelligence, une surprenante capacité d’adaptation et une résistance physique (moindre pour Galmot, certes) qui leur permet d’affronter des conditions extrêmes et des terres parmi les plus malsaines du monde (l’Amazonie pour l’un, la Cochinchine pour l’autre). Ressemblances de style aussi. Dans les deux cas, il s’agit de reproduire cette énergie inépuisable caractéristique de l’aventurier: prédominance des phrases courtes, parfois nominales, juxtaposition de propositions indépendantes plutôt que des subordonnées, multiplications des verbes d’action ou de mouvement, choix du présent de narration, recours à l’anaphore, déconstruction de la trame... Même si le style de Deville, très abouti, reste plus imagé, moins journalistique que celui de Cendrars.

On commence par la fin, en mai 1940, au moment où Alexandre Yersin monte dans l’hydravion – «une petite baleine blanche et son ventre rond pour douze passagers» – qui, du Bourget, va le mener jusqu’à Nha Trang, en Indochine, où il mourra trois ans plus tard sans avoir revu le ciel français. Le narrateur le suit dans son périple sous le nom du «fantôme du futur», ce qui permet à l’auteur de satisfaire à une convention du genre: la mise en scène de sa propre enquête, qui amplifie encore la superposition des époques. Le lecteur est lui aussi invité à prendre place dans ce petit avion pour mieux connaître cette vie fabuleuse sur le point de s’achever. Une vie qui aura su, loin de la pompe, des mondanités, du désir de reconnaissance et de gloire qui dévore inutilement les énergies, allier avec génie et humilité la démesure du bâtisseur d’empire à la minutie du scientifique, le goût incessant de la nouveauté à l’organisation efficace des acquis. Alors, lecteur, montez dans cet avion avec ce vaudois étonnant, vous ne regretterez pas votre voyage, je m’en porte garant...

Un petit détail. Alexandre Yersin ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfant. Mais il a un frère aîné qui se serait, lui, selon certains membres de ma famille, installé à Rougemont. Installé, oui! Au moins, je comprends pourquoi, après avoir passablement bourlingué jusqu’à 40 ans, j’ai fini par m’installer à deux kilomètres à peine de mon lieu de naissance, baigné dans la nostalgie bourgeoise d’une aventure à la hauteur de laquelle je n’ai pas vraiment su m’élever. On ne choisit pas ses aïeuls...

Patrick Deville, Peste et Choléra, Ed. du Seuil, 2012

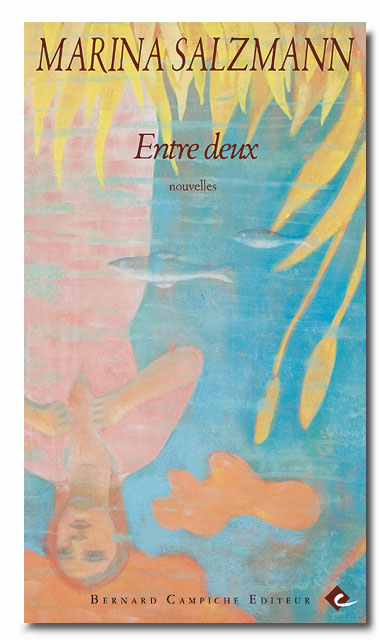

Entre deux, le premier recueil de nouvelles de Marina Salzmann, a réussi à faire resurgir un serpent de mer : la question de l'écriture féminine. On a ainsi entendu des critiques se disputer à son sujet, se demander s'il y avait une manière d'écrire propre aux femmes et des textes qui leur seraient destinés.

Entre deux, le premier recueil de nouvelles de Marina Salzmann, a réussi à faire resurgir un serpent de mer : la question de l'écriture féminine. On a ainsi entendu des critiques se disputer à son sujet, se demander s'il y avait une manière d'écrire propre aux femmes et des textes qui leur seraient destinés. Ces textes ont en effet une référence presque constante : le conte de fée. Moins dans leur structure que dans les effets d'écriture, qui transforment par exemple une excursion à Sills Maria en voyage merveilleux, ou qui font passer dans certains récits un émerveillement d'enfant imaginatif.

Ces textes ont en effet une référence presque constante : le conte de fée. Moins dans leur structure que dans les effets d'écriture, qui transforment par exemple une excursion à Sills Maria en voyage merveilleux, ou qui font passer dans certains récits un émerveillement d'enfant imaginatif. Sous ce titre biblique, l’écrivain Pierre Béguin (né à Genève en 1953) nous conte une drôle d’histoire, on ne peut plus moderne, qui est l’antithèse parfaite de la citation de l’Évangile (Mathieu 25 ; 13). Un soir, entre la poire et le fromage, presque en catimini, ses parents lui annoncent qu’ils vont bientôt mourir. Au seuil de la nonantaine, ils souffrent l’un et l’autre dans leur corps, comme dans leur âme, du déclin de leurs forces. Ce qui, après une vie de labeur, d’abnégation, de modestie et d’« honnêteté jusqu’à la naïveté », semble être dans la nature des choses. Ce qui l’est moins, et qui stupéfie le narrateur, c’est qu’ils lui donnent le jour et l’heure de leur mort : tous deux, après mûre et secrète réflexion, ont décidé de faire appel à Exit et ont fixé eux-mêmes la date de leur disparition : ce sera le 28 avril 2012 à 14 heures…

Sous ce titre biblique, l’écrivain Pierre Béguin (né à Genève en 1953) nous conte une drôle d’histoire, on ne peut plus moderne, qui est l’antithèse parfaite de la citation de l’Évangile (Mathieu 25 ; 13). Un soir, entre la poire et le fromage, presque en catimini, ses parents lui annoncent qu’ils vont bientôt mourir. Au seuil de la nonantaine, ils souffrent l’un et l’autre dans leur corps, comme dans leur âme, du déclin de leurs forces. Ce qui, après une vie de labeur, d’abnégation, de modestie et d’« honnêteté jusqu’à la naïveté », semble être dans la nature des choses. Ce qui l’est moins, et qui stupéfie le narrateur, c’est qu’ils lui donnent le jour et l’heure de leur mort : tous deux, après mûre et secrète réflexion, ont décidé de faire appel à Exit et ont fixé eux-mêmes la date de leur disparition : ce sera le 28 avril 2012 à 14 heures… De manière admirable, Pierre Béguin revisite son passé. Il cherche à trouver l’origine de cette faille qui le sépare de ses parents. Comme Annie Ernaux**, il constate que cette faille est liée aux études : le père a quitté tôt l’école et le fils, en poursuivant les siennes, a trahi ses racines, et son milieu social. Et il a aggravé cette faille en voulant devenir écrivain. Ce que son père n’a jamais compris.

De manière admirable, Pierre Béguin revisite son passé. Il cherche à trouver l’origine de cette faille qui le sépare de ses parents. Comme Annie Ernaux**, il constate que cette faille est liée aux études : le père a quitté tôt l’école et le fils, en poursuivant les siennes, a trahi ses racines, et son milieu social. Et il a aggravé cette faille en voulant devenir écrivain. Ce que son père n’a jamais compris.

décennies: la fiction biographique, ensemble qui repose sur un personnage historique avéré, parfois peu connu (artiste, scientifique ou aventurier) et dont nous avons déjà passablement parlé dans Blogres (cf Rimbaud le fils de Pierre Michon ou Un Chasseur de lions d’Olivier Rolin). Comme si le personnage fictif n’avait pas (encore?) retrouvé sa crédibilité auprès du lecteur après le cyclone «nouveau roman», et qu’il fallait donc lui donner une légitimité historique. Le choix d’un «personnage réel», qui mêle ici l’aventure scientifique à l’aventure tout court, permet également à l’auteur de réinstaller son roman dans une forme abandonnée par la littérature moderne, et qui tente timidement de reprendre vie: le roman picaresque qui met en scène la figure traditionnelle de la quête, de l’absolu, de l’inaccessible (cf. Le Chercheur d’or, de Le Clézio, ou Mazurka pour deux morts, de Camilo Jose Cela). Mais, dans ce cas, avec l’originalité d’être solidement arrimée aux rives de la raison par la rigueur scientifique, contrairement à quelques fameux prédécesseurs qui se perdent dans les limbes de leurs fantasmes...

décennies: la fiction biographique, ensemble qui repose sur un personnage historique avéré, parfois peu connu (artiste, scientifique ou aventurier) et dont nous avons déjà passablement parlé dans Blogres (cf Rimbaud le fils de Pierre Michon ou Un Chasseur de lions d’Olivier Rolin). Comme si le personnage fictif n’avait pas (encore?) retrouvé sa crédibilité auprès du lecteur après le cyclone «nouveau roman», et qu’il fallait donc lui donner une légitimité historique. Le choix d’un «personnage réel», qui mêle ici l’aventure scientifique à l’aventure tout court, permet également à l’auteur de réinstaller son roman dans une forme abandonnée par la littérature moderne, et qui tente timidement de reprendre vie: le roman picaresque qui met en scène la figure traditionnelle de la quête, de l’absolu, de l’inaccessible (cf. Le Chercheur d’or, de Le Clézio, ou Mazurka pour deux morts, de Camilo Jose Cela). Mais, dans ce cas, avec l’originalité d’être solidement arrimée aux rives de la raison par la rigueur scientifique, contrairement à quelques fameux prédécesseurs qui se perdent dans les limbes de leurs fantasmes...

Cécile Brossart et Édouard Stern, l'un comme l'autre, sont tombés dans le piège. Elle, de son enfance en miettes entre une mère dépressive et un père libertin, abusée à 10 ans, quittant l'école à l'adolescence, ne vit que dans l'espoir d'une reconnaissance (qui l'aidera à renaître). Et cette reconnaissance, pour cette femme-enfant, cette « romantique libidinale » (Pascal Bruckner), passe nécessairement par l'amour. Comme par l'argent. D'où le besoin - vital - de monnayer ses faveurs. Non seulement pour gagner sa vie, telle une femme vénale, mais aussi et d'abord pour se sauver. Et lui, de son enfance dorée à Paris, entre un père méprisant et une mère célèbre (c'est la première épouse de Jean-Claude Servan-Schreiber), descendant d'une lignée de banquiers fondée au XIXème à Francfort, grandi dans le silence et le secret, la haine de soi, aspire également - comme Cécile, mais de l'autre côté du miroir - à la reconnaissance. Ses moyens financiers, bien sûr, sont incomparables, et même illimités. Il appartient au gotha de la haute finance. C'est un requin, disent ceux qui l'ont connu, un prédateur qui, à force de raids impitoyables et d'opérations audacieuses, va bâtir la 38e fortune de France. Un homme craint et respecté. Un intouchable

Cécile Brossart et Édouard Stern, l'un comme l'autre, sont tombés dans le piège. Elle, de son enfance en miettes entre une mère dépressive et un père libertin, abusée à 10 ans, quittant l'école à l'adolescence, ne vit que dans l'espoir d'une reconnaissance (qui l'aidera à renaître). Et cette reconnaissance, pour cette femme-enfant, cette « romantique libidinale » (Pascal Bruckner), passe nécessairement par l'amour. Comme par l'argent. D'où le besoin - vital - de monnayer ses faveurs. Non seulement pour gagner sa vie, telle une femme vénale, mais aussi et d'abord pour se sauver. Et lui, de son enfance dorée à Paris, entre un père méprisant et une mère célèbre (c'est la première épouse de Jean-Claude Servan-Schreiber), descendant d'une lignée de banquiers fondée au XIXème à Francfort, grandi dans le silence et le secret, la haine de soi, aspire également - comme Cécile, mais de l'autre côté du miroir - à la reconnaissance. Ses moyens financiers, bien sûr, sont incomparables, et même illimités. Il appartient au gotha de la haute finance. C'est un requin, disent ceux qui l'ont connu, un prédateur qui, à force de raids impitoyables et d'opérations audacieuses, va bâtir la 38e fortune de France. Un homme craint et respecté. Un intouchable On comprend mieux, maintenant, ce que ces deux-là faisaient ensemble, la femme-enfant et le requin. Ce qu'ils cherchaient à corps perdu. Et pourquoi ils se sont reconnus.

On comprend mieux, maintenant, ce que ces deux-là faisaient ensemble, la femme-enfant et le requin. Ce qu'ils cherchaient à corps perdu. Et pourquoi ils se sont reconnus.

Ce vieil homme, le fils n'a pas pu lui parler même en connaissant sa fin programmée. Et il a fallu, on le sent, l'écriture de ce livre, pour qu'une compréhension s'établisse, pour qu'une réconciliation définitive ait lieu. Pour que des points de contact soient découverts, des similitudes mises à jour, une identité de destin relevée aussi, universelle : il est de nature que les pères laissent des orphelins, lesquels, devenus pères à leur tour...

Ce vieil homme, le fils n'a pas pu lui parler même en connaissant sa fin programmée. Et il a fallu, on le sent, l'écriture de ce livre, pour qu'une compréhension s'établisse, pour qu'une réconciliation définitive ait lieu. Pour que des points de contact soient découverts, des similitudes mises à jour, une identité de destin relevée aussi, universelle : il est de nature que les pères laissent des orphelins, lesquels, devenus pères à leur tour... Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays ? Ses banquiers ? Ils travaillent dans l'ombre et, de plus en plus souvent, ont avantage à y rester. Ses hommes politiques ? Ils occupent le devant de la scène, pérorent, promettent, lambinent, se taisent, avancent d'un pas, puis reculent de trois. On les a déjà oubliés bien avant qu'ils quittent la scène (et la Suisse, à cet égard, n'a que des seconds couteaux). Le bon gros géant orange ? Swisscom ? Les pharmas bâloises ? Lindt ou Cailler (vous êtes plutôt Lindor ou Frigor ?)…

Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays ? Ses banquiers ? Ils travaillent dans l'ombre et, de plus en plus souvent, ont avantage à y rester. Ses hommes politiques ? Ils occupent le devant de la scène, pérorent, promettent, lambinent, se taisent, avancent d'un pas, puis reculent de trois. On les a déjà oubliés bien avant qu'ils quittent la scène (et la Suisse, à cet égard, n'a que des seconds couteaux). Le bon gros géant orange ? Swisscom ? Les pharmas bâloises ? Lindt ou Cailler (vous êtes plutôt Lindor ou Frigor ?)… Laissons de côté Rousseau, qui est né genevois et mort prussien ! Mais prononcez à Paris ou à Los Angeles le nom de Blaise Cendrars et vous verrez les yeux s'écarquiller ! Ah L'Or ! Quel chef-d'œuvre ! Et Moravagine ! Et la Prose du Transsibérien ! Parlez de Frisch ou de Dürrenmatt et tout le monde vous écoutera ! Et Le Corbusier ! Et Tinguely, bricoleur de génie ! Et Stefan Eicher, le manouche à l'accent rocailleux ! Et Albert Cohen, juif errant de Genève ! Et Ferdinand Hodler ! Et Louis Soutter ! Et Corinna Bille !

Laissons de côté Rousseau, qui est né genevois et mort prussien ! Mais prononcez à Paris ou à Los Angeles le nom de Blaise Cendrars et vous verrez les yeux s'écarquiller ! Ah L'Or ! Quel chef-d'œuvre ! Et Moravagine ! Et la Prose du Transsibérien ! Parlez de Frisch ou de Dürrenmatt et tout le monde vous écoutera ! Et Le Corbusier ! Et Tinguely, bricoleur de génie ! Et Stefan Eicher, le manouche à l'accent rocailleux ! Et Albert Cohen, juif errant de Genève ! Et Ferdinand Hodler ! Et Louis Soutter ! Et Corinna Bille ! La dernière fois que je suis allé au Festival, c'était en 2006. Programme fastueux, comme toujours. Diana Krall, enceinte et rayonnante. Le renard à la voix éraillée, Randy Newman, seul au piano. Paolo Conte, malicieux et profond, comme toujours, disparaissant dans les coulisses entre deux chansons pour se tenir au courant de la finale de la Coupe du Monde de foot, où l'Italie jouait contre la France (victoire des Italiens aux pénalties). Claude Nobs surgissant à la fin du concert avec son harmonica magique…

La dernière fois que je suis allé au Festival, c'était en 2006. Programme fastueux, comme toujours. Diana Krall, enceinte et rayonnante. Le renard à la voix éraillée, Randy Newman, seul au piano. Paolo Conte, malicieux et profond, comme toujours, disparaissant dans les coulisses entre deux chansons pour se tenir au courant de la finale de la Coupe du Monde de foot, où l'Italie jouait contre la France (victoire des Italiens aux pénalties). Claude Nobs surgissant à la fin du concert avec son harmonica magique…