joanna sivestri

par antonin moeri

Celle qui dit JE dans cette nouvelle a 37 ans. Elle agonise dans une clinique de Nîmes. Un détective chilien lui pose des questions au sujet d’un type dont elle se souvient à peine, un type qui en aurait tué un autre dans le milieu du cinéma X. Elle pourrait s’en souvenir comme elle se souviendrait d’un fantôme. Comme elle se souvient de 1990, la meilleure année de sa vie, quand elle s’est rendue à Los Angeles pour y tourner des films porno, quand elle a voulu revoir une grande star de ce genre de cinéma, Jack Holmes, «un type maigre, très grand, avec un long nez et de longs bras poilus», qu’elle avait aimé plus tôt dans sa vie.

Plus maigre que jamais, Jack vivait retiré, dans une villa délabrée. Fatigué et faible, il faisait «des efforts pour garder les yeux ouverts». Joanna a touché sa queue «grande et froide comme un python», un sabre «qui avait déchiqueté le cul de Marilyn Chambers». Ils ont essayé de faire l’amour, mais Jack était à sec. Il savait qu’il allait mourir. Or ils ont réussi à le faire, mais difficilement, avec une capote.

Jack a fait son apparition sur les lieux du tournage. Joanna ne l’a pas tout de suite vu, car elle était en train de sucer la pine d’un acteur pendant qu’un autre la sodomisait. Elle aurait aimé que Jack vienne avec elle en Italie, où il avait tourné des films avec la Cicciolina. Et un jour, dans la cour de chez Jack, Joanna s’est évanouie, elle a perdu le contrôle de sa vessie. «Je t’appellerai au téléphone, lui dit-elle, ce n’est pas la fin du monde».

Tout ça, Joanna le raconte au détective chilien venu à Nîmes pour enquêter sur la mort d’un photographe que Joanna aurait connu, un certain R.P.English, qui aurait commis des horreurs et qu’elle aurait rencontré sur un de ses nombreux tournages. «Vous en avez gardé un souvenir, dit le détective, c’est déjà quelque chose». «Joanna Sivestri» est une des 17 nouvelles de «Appels téléphoniques». Elle a retenu mon attention, car elle annonce le grand roman «Les détectives sauvages», où les deux héros n’existent qu’à travers les propos tenus, devant des détectives hors champ, par des gens qui ont plus ou moins connu les deux poètes. Parce que le mot SIDA n’est jamais prononcé ou écrit et parce que le lecteur sent comme un gaz létal planer sur cette histoire. Joanna agonise. Elle parle de Jack qui était au bout du rouleau. Ils ont été des stars du porno. Ils meurent dans le froid, la solitude et l’indifférence mais, aussi, dans une sorte de gaieté, celle des gens qui ont connu l’émerveillement, la sidération de l’amour.

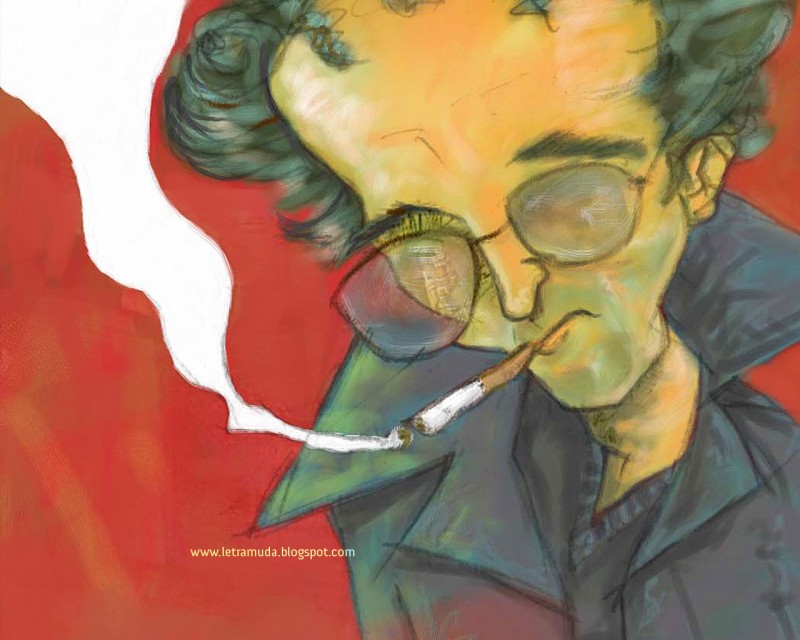

Roberto Bolaño: Appels téléphoniques, Bourgois, Titres, 2008