Par Pierre Béguin

Les «études genres» se sont développées à l’Université de Genève dans les années 2000. Très actif, et pour assoir logiquement sa légitimité, le groupe s’est investi notamment dans les séminaires de formation continue. La première année, la participation masculine était significative et dépassait largement la simple curiosité. Elle a rapidement décliné. Au point que, la troisième année, nous n’étions plus que trois «mâles» à fréquenter le séminaire à son ouverture, un seul (moi en l’occurrence) à sa conclusion. La qualité du séminaire n’était pas en cause. Il y avait autre chose. Une incongruité qui n’a soulevé, lors de la discussion finale, ni remarques ni étonnement chez ces dames participantes, plutôt satisfaites de se retrouver enfin «entre elles». L’année suivante, les «études genres» avaient disparu du programme, laissant place à «l’extrême contemporain».

«Cette éviction de l’homme, autant que celle du père, est bien la pire défaite du féminisme. Car être débarrassé des hommes n’est certainement pas le meilleur facteur d’équilibre pour les femmes» (et inversement, pourrions-nous ajouter). Telle est la thèse principale de l’excellent essai de Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, un brillant «droit d’inventaire» des travers et excès du féminisme, servi par un style et un sens de la formule remarquables, et qui a largement influencé ma démarche dans cette série de notes (une démarche que j’aurais entreprise dès la lecture de ce livre si la rédaction d’un roman m’en avait laissé le temps; c’est chose faite et justice rendue). Des positions «post féministes» à lire sans tarder pour celles ou ceux qui m’ont suivi cette semaine. On y découvre son auteur (sans «e», elle y tient) débarrassé de ce côté «maîtresse d’école» qu’elle montre parfois dans son rôle de sniper (snipeuse?) chez Laurent Ruquier, et qui pourrait en irriter plus d’un (moi, je l’adore même en maîtresse d’école).

«Cette éviction de l’homme, autant que celle du père, est bien la pire défaite du féminisme. Car être débarrassé des hommes n’est certainement pas le meilleur facteur d’équilibre pour les femmes» (et inversement, pourrions-nous ajouter). Telle est la thèse principale de l’excellent essai de Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, un brillant «droit d’inventaire» des travers et excès du féminisme, servi par un style et un sens de la formule remarquables, et qui a largement influencé ma démarche dans cette série de notes (une démarche que j’aurais entreprise dès la lecture de ce livre si la rédaction d’un roman m’en avait laissé le temps; c’est chose faite et justice rendue). Des positions «post féministes» à lire sans tarder pour celles ou ceux qui m’ont suivi cette semaine. On y découvre son auteur (sans «e», elle y tient) débarrassé de ce côté «maîtresse d’école» qu’elle montre parfois dans son rôle de sniper (snipeuse?) chez Laurent Ruquier, et qui pourrait en irriter plus d’un (moi, je l’adore même en maîtresse d’école).

Cette entreprise d’éviction de l’homme que peut prendre la tendance radicale du féminisme, Natacha Polony en passe en revue les différentes manifestations. Ses dérives vers une remise en cause des catégories même de sexe et de genre (le concept queer dont nous avons parlé dans les notes précédents), le reformatage juridique, la suppression du patronyme, etc. Sans oublier le futur proche, les recherches scientifiques pour la création d’un utérus artificiel – l’ectogenèse (la gestation en dehors du corps de la femme) – fantasme absolu pour certaines, qui débarrasserait les femmes des contraintes de l’enfantement, source même de leur asservissement (la mode de l’adoption en série, pour certaines actrices, pourrait déjà s’inscrire dans cette logique). Stade ultime de la grande marche vers l’égalité (ou l’égalitarisme), l’utérus artificiel va libérer la femme du XXIe siècle plus sûrement que l’électroménager a libéré celle du XXe siècle. Sans compter que l’ectogenèse s’accompagnera inévitablement du clonage reproductif. «A ce stade la différence des sexes semblera un problème bien dérisoire» ajoute l’auteur. Non plus inégalité, non plus égalité, mais indifférenciation: «En faisant des hommes et des femmes des semblables, on occulte la question de l’égalité, qui se fonde justement sur la différence. C’est parce que les êtres sont différents qu’il est nécessaire de rappeler qu’ils naissent libres et égaux en droit. Eradiquer la différence hommes-femmes est une façon de ne pas régler le problème. Et prouve à quel point nous sommes incapables de penser l’égalité dans la différence et la préservation des spécificités de chacun». La vraie question est de savoir ce que l’être humain gagne ou perd à se détacher de sa part naturelle.

Indifférenciation ou indifférence? La tendance sexless, pour laquelle la sexualité n’est que perte d’énergie, de temps et d’argent, incarne cette seconde option qui dérive logiquement de la première. L’indifférenciation des sexes, mais aussi le bien-être matériel, voire la pornographie galopante accessible d’un clic sur le net, a atomisé séduction et plaisir. La science aidant, tout est prêt pour que l’homme et la femme existent indépendamment l’un de l’autre, en totale autarcie. La différence des sexes n’aura bientôt plus aucune raison d’être. Et le problème qu’elle pose sera définitivement réglé. Reste à connaître les effets qui émaneront de cet état de fait.

Le scénario est d’autant plus plausible que, selon Natacha Polony, la difficulté à se remettre en question est une sorte d’invariant dans le regard que les féministes portent sur elles-mêmes et qui finit par contaminer une bonne partie de la gente féminine: «Il leur est semble-t-il quasiment impossible d’admettre que les échecs du féminisme soient dus à autre chose qu’aux résistances de la société, donc à des horribles phallocrates (…) De même, si les femmes sont freinées dans leur carrière et n’atteignent pas des postes à responsabilités, c’est parce que les méchants misogynes les en empêchent. Pas du tout parce que, pour un certain nombre, elles choisissent de privilégier un rapport plus distant avec leur travail…»

Le pire, c’est qu’une partie du féminisme a été récupérée par l’impérialisme mercantile, comme l’ont été avant le flower power, les punks ou Che Guevara. Et Natasha Polony de montrer avec beaucoup d’humour comment l’émancipation se termine dans un choix infini de pommades antirides et de crèmes amincissantes pour les moins jeunes, de rêves béats de Star Ac, de mannequinat ou de cinéma pour les plus jeunes. On est tombés bien bas, bien bas, comme le chante Brassens. Bref, «Entre celles qui se battent aujourd’hui pour faire payer aux hommes des millénaires d’oppression, celles qui croient qu’affirmer leur spécificité féminine est le summum de l’émancipation, et celles qui croient que la différence des sexes peut et doit s’effacer comme relevant par essence de la domination de l’homme blanc hétérosexuel, la "cause des femmes" a peu de chance d’être autre chose qu’une parodie».

Alors quelle autre perspective? Je laisse la conclusion à notre auteur: «En détruisant tous les acquis d’une véritable libération des femmes pour ne leur laisser que les hochets qui s’étalent sur le papier glacé des magazines, les sociétés occidentales ont renoncé à l’idéal des Lumières, dont un authentique mouvement féministe n’était que la continuation logique». Voilà qui est clair: le féminisme est un humanisme ou n’est rien. Il n’est pas à lui-même sa propre finalité. Il ne détruit pas, il n’éradique pas, il dialogue, il intègre les différences «fondées sur une haute idée de l’être humain comme individu responsable et autonome, sur le respect de l’humanité en l’autre et en soi-même, la pudeur et la dignité que les Grecs regroupaient en une vertu, l’aidôs, et la capacité à dépasser le cadre de sa propre vie pour s’inscrire dans une généalogie et une civilisation».

Beau programme. En attendant sa réalisation, on peut toujours s’en délecter à la lecture de L’Homme est l’avenir de la femme.

Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, JC Lattès, 2008

A lire aussi absolument:

Corinne Chaponnière, Le Mystère féminin, Olivier Orban, 1989

Un essai qui traque les différentes représentations du corps féminin, modelé par les fantasmes de l’homme, au niveau littéraire, artistique, scientifique et théologique.

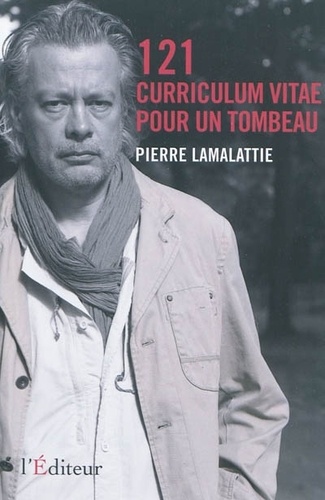

Je comprends pourquoi Antonin Moeri m'a passé ce livre. Nous sommes tous les deux des amateurs des romans de Houellebecq. Et là, quand on commence le roman de Pierre Lamalattie, 121 curriculum vitae pour un tombeau, on se dit tout de suite: « Mais il y a quelque chose. Une parenté. Un ton. Une écriture. »

Je comprends pourquoi Antonin Moeri m'a passé ce livre. Nous sommes tous les deux des amateurs des romans de Houellebecq. Et là, quand on commence le roman de Pierre Lamalattie, 121 curriculum vitae pour un tombeau, on se dit tout de suite: « Mais il y a quelque chose. Une parenté. Un ton. Une écriture. »

«Cette éviction de l’homme, autant que celle du père, est bien la pire défaite du féminisme. Car être débarrassé des hommes n’est certainement pas le meilleur facteur d’équilibre pour les femmes» (et inversement, pourrions-nous ajouter). Telle est la thèse principale de l’excellent essai de Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, un brillant «droit d’inventaire» des travers et excès du féminisme, servi par un style et un sens de la formule remarquables, et qui a largement influencé ma démarche dans cette série de notes (une démarche que j’aurais entreprise dès la lecture de ce livre si la rédaction d’un roman m’en avait laissé le temps; c’est chose faite et justice rendue). Des positions «post féministes» à lire sans tarder pour celles ou ceux qui m’ont suivi cette semaine. On y découvre son auteur (sans «e», elle y tient) débarrassé de ce côté «maîtresse d’école» qu’elle montre parfois dans son rôle de sniper (snipeuse?) chez Laurent Ruquier, et qui pourrait en irriter plus d’un (moi, je l’adore même en maîtresse d’école).

«Cette éviction de l’homme, autant que celle du père, est bien la pire défaite du féminisme. Car être débarrassé des hommes n’est certainement pas le meilleur facteur d’équilibre pour les femmes» (et inversement, pourrions-nous ajouter). Telle est la thèse principale de l’excellent essai de Natacha Polony, L’Homme est l’avenir de la femme, un brillant «droit d’inventaire» des travers et excès du féminisme, servi par un style et un sens de la formule remarquables, et qui a largement influencé ma démarche dans cette série de notes (une démarche que j’aurais entreprise dès la lecture de ce livre si la rédaction d’un roman m’en avait laissé le temps; c’est chose faite et justice rendue). Des positions «post féministes» à lire sans tarder pour celles ou ceux qui m’ont suivi cette semaine. On y découvre son auteur (sans «e», elle y tient) débarrassé de ce côté «maîtresse d’école» qu’elle montre parfois dans son rôle de sniper (snipeuse?) chez Laurent Ruquier, et qui pourrait en irriter plus d’un (moi, je l’adore même en maîtresse d’école). Les mérites de l’auteur du Deuxième Sexe ne sont plus à souligner. Pourtant, les féministes de la deuxième génération n’ont pas ménagé leurs critiques envers la compagne de Sartre, accusée d’avoir voulu éradiquer la spécificité de la femme en l’affranchissant de son destin biologique et de sa fonction génitrice, considérée alors comme le point névralgique de sa soumission. Au fond, en voulant la conformer au modèle masculin, cette brave Simone serait passée à côté de ce qui constitue l’identité féminine et l’essence même du combat féministe.

Les mérites de l’auteur du Deuxième Sexe ne sont plus à souligner. Pourtant, les féministes de la deuxième génération n’ont pas ménagé leurs critiques envers la compagne de Sartre, accusée d’avoir voulu éradiquer la spécificité de la femme en l’affranchissant de son destin biologique et de sa fonction génitrice, considérée alors comme le point névralgique de sa soumission. Au fond, en voulant la conformer au modèle masculin, cette brave Simone serait passée à côté de ce qui constitue l’identité féminine et l’essence même du combat féministe.