L'autre Chessex

Par Jean-Michel Olivier

On croyait tout savoir sur Jacques Chessex. Mais lequel ? Le romancier à succès, Prix Goncourt 73 pour L’Ogre, traduit dans une vingtaine de langues ? Le poète, le critique d’art, le chroniqueur ? Le peintre ? Mais il y a toujours un autre Chessex. Grâce à Michel Moret, nous découvrons Chessex épistolier. Dans un livre qui tient à la fois de l’hommage et de l’amitié, Une vie nouvelle*, il publie une vingtaine de lettres écrites entre janvier et avril 2005. Soit entre la naissance du Christ et sa Résurrection.

Jacques Chessex écrivait tout le temps. C’est un mythe qui agace beaucoup de monde. Il écrivait des romans et des nouvelles pour Paris. Des chroniques pour les journaux suisses. Des poèmes publiés chez Campiche et Grasset. Mais c’était également un fou de lettres. La légende, toujours, veut qu’il ait écrit près de 10'000 lettres au seul Jérôme Garcin (pour ma part, j’en ai reçu près d’une centaine). Parmi celles qu’il a reçues, Michel Moret a choisi d’en publier une vingtaine, en les accompagnant de leur fac-simile. C’est une très bonne idée. Car le style de Chessex passe d’abord par son écriture, sa graphie. Une écriture à la fois souple et aérée, presque sans rature, harmonieuse, précise. Une écriture où chaque mot, chaque lettre, même, compte.

Plutôt qu’une correspondance, c’est un soliloque que publie Michel Moret (qui a laissé de côté les lettres qu’il a lui-même écrites à Chessex). On entend que la voix du Maître. Tantôt sous forme de poème matinal (Chessex aimait se lever tôt), tantôt de récit de voyage (Chessex aime écrire dans le train), tantôt encore de méditation sur la nature ou le temps qu’il fait. On découvre dans ces lettres un Chessex qui n’est pas inconnu, bien sûr, pour peu qu’on ait fréquenté l’écrivain de Ropraz, mais un Chessex qui pose le masque, provisoirement, et ose montrer sa tendresse, ses coups de cœur (pour les livres du Père Longchamp) ou ses détestations (le dernier livre de Michel Onfray). Comme toujours, c’est brillant et injuste. Il y a une voix inimitable, un regard sur le monde, une présence.

Ce qui apparaît dans ces quelques lettres, entre naissance et résurrection, c’est le désir de légèreté, de dépouillement, de réconciliation de Chessex avec le monde et avec lui-même. Peu d’écrivains auront été aussi déchirés que Chessex. Ces lettres montrent qu’au-delà des blessures il y a cette volonté d’apaisement et d’allègement. Ce n’est pas un hasard si cette volonté est associée, dans ces lettres, avec la neige et le désir de Dieu (qui donneront la matière de deux livres à venir).

Ce petit livre, gage d’amitié et de reconnaissance, montre une autre facette d’un écrivain protéiforme, tout à la fois secret et lumineux. C’est une facette éphémère (de janvier à avril 2005), liée à un moment de la vie de l’écrivain. Une facette qui bientôt changera de couleur et d’aspect. Mais une facette importante pour qui veut mieux comprendre cet homme aux multiples talents qui a commencé par écrire des poèmes et s’est penché, à la fin de sa vie, sur le destin du crâne du Divin Marquis de Sade**.

*Jacques Chessex, Une vie nouvelle, lettres à Michel Moret, éditions de l’Aire, 2009.

**Jacques Chessex, Le dernier crâne de M. de Sade, roman, Grasset, 2010.

C'est toujours un peu difficile de parler d'un chef-d'œuvre qu'on vient de lire.

C'est toujours un peu difficile de parler d'un chef-d'œuvre qu'on vient de lire.

Ce livre, rédigé pour servir d’introduction aux œuvres complètes de Genet, a provoqué chez Genet l’impossibilité de continuer à écrire des romans. C'est lui-même qui l'a dit. Pendant dix ans, bloquage complet. Puis il s’est voué au théâtre, si on excepte son récit posthume, Un captif amoureux, sur les Palestiniens.

Ce livre, rédigé pour servir d’introduction aux œuvres complètes de Genet, a provoqué chez Genet l’impossibilité de continuer à écrire des romans. C'est lui-même qui l'a dit. Pendant dix ans, bloquage complet. Puis il s’est voué au théâtre, si on excepte son récit posthume, Un captif amoureux, sur les Palestiniens.

Une réputation, bonne ou mauvaise, est toujours un atout. C'est à cause de la sienne, exécrable, que j'ai lu du Robert Brasillach.

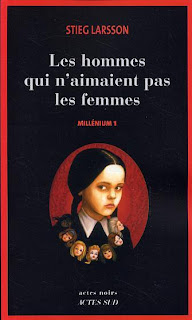

Une réputation, bonne ou mauvaise, est toujours un atout. C'est à cause de la sienne, exécrable, que j'ai lu du Robert Brasillach. , même si vous ne l'avez pas ouverte. Vous connaissez aussi sans doute la triste histoire de l'auteur. Journaliste d'investigation dans un magazine anti-fasciste qu'il a créé, Expo, il écrit ces polars et annonce triomphalement à son amie qu'il a assuré avec ça leur retraite. Il a à peine le temps de rendre les manuscrits à son éditeur qu'il fait une crise cardiaque et qu'il meurt.

, même si vous ne l'avez pas ouverte. Vous connaissez aussi sans doute la triste histoire de l'auteur. Journaliste d'investigation dans un magazine anti-fasciste qu'il a créé, Expo, il écrit ces polars et annonce triomphalement à son amie qu'il a assuré avec ça leur retraite. Il a à peine le temps de rendre les manuscrits à son éditeur qu'il fait une crise cardiaque et qu'il meurt.