par Jean-Michel Olivier

Valérie Debieux est chroniqueuse, traductrice (on lui doit la traduction du dernier roman de Jon Ferguson, Les Joyaux de Farley, Olivier Morattel éditeur) et écrivaine. Elle anime La Galerie littéraire, un site remarquable, consacré exclusivement à la littérature contemporaine. J'ai eu le plaisir de répondre à ses questions.

Valérie Debieux : Jean-Michel Olivier, en votre œuvre, tout comme en votre dernier ouvrage «L’ami barbare*» (Editions de Fallois/L’Âge d’Homme), vous semblez apprécier les romans polyphoniques, cela est-il dû à votre passion pour la musique ?

Jean-Michel Olivier : Très probablement. La musique m’accompagne depuis toujours. Dans un roman, me semble-t-il, tout commence par un visage et une voix. C’est du moins ce qui m’apparaît en premier. Je vois le visage de quelqu’un et aussitôt j’entends sa voix. Ensuite, les visages et les voix se multiplient. Il faut organiser tout ça pour éviter la cacophonie ! Mais j’aime entremêler les voix (j’ai toujours été fasciné par la polyphonie des voix bulgares que j’écoutais, enfant, à la radio).  Dans L’Ami barbare, c’est grâce à ces polyphonies qu’on peut atteindre, peut-être, la vérité de Roman Dragomir : chaque voix apporte un éclairage différent, un autre point de vue, une autre perspective. La vérité d’un être est insondable. Mais on peut éclairer ses ténèbres…

Dans L’Ami barbare, c’est grâce à ces polyphonies qu’on peut atteindre, peut-être, la vérité de Roman Dragomir : chaque voix apporte un éclairage différent, un autre point de vue, une autre perspective. La vérité d’un être est insondable. Mais on peut éclairer ses ténèbres…

Valérie Debieux : Qu’est-ce qui vous a incité à écrire au sujet de la vie de Vladimir Dimitrijevic alias Roman Dragomir ?

Jean-Michel Olivier : Dimitri était un ami, fidèle, mais insaisissable. Nous avions beaucoup de divergences (politiques, surtout). Mais aussi des passions communes : le football, les femmes, la littérature.  Par la vie qu’il menait, vagabonde et aventureuse, sa mort était pour ainsi dire inscrite dans les astres. Chacun savait qu’il ne pourrait mener éternellement cette vie de romanichel (comme il disait lui-même). Pourtant, sa mort violente, en juin 2011, a plongé tout le monde dans la stupeur. Ensuite, il y a eu la cérémonie funéraire orthodoxe qui m’a beaucoup impressionné. Et l’émotion m’a poursuivi longtemps. C’est elle qui m’a poussé a écrire le roman. Exorciser cette émotion. Rendre justice à ce personnage complexe — tellement méprisé à la fin de sa vie. Mais aussi faire son procès, si j’ose dire. Car tous les personnages du livre s’avancent à la barre des témoins, représentée par le cercueil ouvert qui leur fait face, comme s’ils étaient au tribunal.

Par la vie qu’il menait, vagabonde et aventureuse, sa mort était pour ainsi dire inscrite dans les astres. Chacun savait qu’il ne pourrait mener éternellement cette vie de romanichel (comme il disait lui-même). Pourtant, sa mort violente, en juin 2011, a plongé tout le monde dans la stupeur. Ensuite, il y a eu la cérémonie funéraire orthodoxe qui m’a beaucoup impressionné. Et l’émotion m’a poursuivi longtemps. C’est elle qui m’a poussé a écrire le roman. Exorciser cette émotion. Rendre justice à ce personnage complexe — tellement méprisé à la fin de sa vie. Mais aussi faire son procès, si j’ose dire. Car tous les personnages du livre s’avancent à la barre des témoins, représentée par le cercueil ouvert qui leur fait face, comme s’ils étaient au tribunal.

Valérie Debieux : Quel est le trait de la personnalité qui vous a le plus marqué en celle de Vladimir Dimitrijevic ?

Jean-Michel Olivier : C’était un homme écorché vif, un exilé perpétuel, souvent en proie à des émotions contradictoires. Sa pente naturelle l’inclinait vers les écrivains de droite.  Pourtant, la plupart de ses proches (Haldas, Cherpillod, Claude Frochaux) étaient des gens de gauche ! Il avait besoin de cette dialectique pour avancer. Et d’ailleurs le catalogue de l’Âge d’Homme (4000 titres : ce qu’il nommait son œuvre) l’atteste. Il y a bien plus d’écrivains de gauche, ou en tout cas progressistes, que d’écrivains de droite. Un autre trait de caractère, c’est sa passion. Pour publier un livre, il écoutait d’abord son cœur, ses émotions de lecture. Il décidait très vite de publier tel ou tel auteur. Et son flair était incomparable. Aux premières pages d’un texte, il savait si on avait affaire à un écrivain véritable, ou à un simple « faiseur».

Pourtant, la plupart de ses proches (Haldas, Cherpillod, Claude Frochaux) étaient des gens de gauche ! Il avait besoin de cette dialectique pour avancer. Et d’ailleurs le catalogue de l’Âge d’Homme (4000 titres : ce qu’il nommait son œuvre) l’atteste. Il y a bien plus d’écrivains de gauche, ou en tout cas progressistes, que d’écrivains de droite. Un autre trait de caractère, c’est sa passion. Pour publier un livre, il écoutait d’abord son cœur, ses émotions de lecture. Il décidait très vite de publier tel ou tel auteur. Et son flair était incomparable. Aux premières pages d’un texte, il savait si on avait affaire à un écrivain véritable, ou à un simple « faiseur».

Valérie Debieux : Le monde de l’enfance est très présent dans votre œuvre. L’adulte n’est-il, selon vous, que la résultante de l’impression des images perçues durant l’enfance ?

Jean-Michel Olivier : L’enfance est un vivier d’images et d’émotions vivaces dans lequel chacun est libre de puiser — et de se ressourcer — à sa guise. Il est inépuisable. La force de ces images et de ces émotions, c’est qu’elles sont premières. Rien ne les a précédées. Et elles servent de moule ou de matrice aux images et aux émotions à venir. C’est pourquoi elles sont si importantes.

Valérie Debieux : Enfant, que lisiez-vous ?

Jean-Michel Olivier : Avant la Bibliothèque verte et les aventures de Bob Morane (toujours persécuté par l’affreux Monsieur Ming !), j’ai de la peine à me rappeler mes lectures d’enfant. Cela a vraiment commencé dans l’adolescence. Des romans, bien sûr, des histoires policières, mais aussi beaucoup de BD. Je me souviens d’avoir passé la frontière chaque semaine en vélomoteur pour aller acheter le journal Pilote en France voisine (car il sortait deux jours plus tôt qu’en Suisse !).

j’ai de la peine à me rappeler mes lectures d’enfant. Cela a vraiment commencé dans l’adolescence. Des romans, bien sûr, des histoires policières, mais aussi beaucoup de BD. Je me souviens d’avoir passé la frontière chaque semaine en vélomoteur pour aller acheter le journal Pilote en France voisine (car il sortait deux jours plus tôt qu’en Suisse !).  Ensuite, il y a eu la poésie. Rimbaud, Verlaine, Lautréamont. Sans oublier les romans de Boris Vian, que j’adorais.

Ensuite, il y a eu la poésie. Rimbaud, Verlaine, Lautréamont. Sans oublier les romans de Boris Vian, que j’adorais.

Valérie Debieux : Pour avoir pu imaginer les «parts manquantes» de la vie de votre grand-père, photographe d’origine italienne, dans votre magnifique ouvrage «L’enfant secret», comment qualifieriez-vous le lien qui vous unit à lui ?

Jean-Michel Olivier : Les liens familiaux sont toujours mystérieux, car ils ne sont pas choisis. Il n’est pas facile d’aimer les gens de sa famille ! Son père, sa mère, ses frères (ces sentiments mêlés et équivoques donnent lieu, d’ailleurs, à toute une littérature psychanalytique). Les relations avec les grands-parents sont plus faciles, plus apaisées.  Mais la part d’ombre est bien sûr importante. J’ai peu connu mon grand-père, qui était photographe du Duce, à part quelques vacances passées ensemble en Italie. Il ne m’a jamais montré ses photos, par exemple, ni parlé de son époque « mussolinienne » (ce qui m’aurait passionné). Après, il faut imaginer tout ça. Briser les silences. Éclairer les zones d’ombre qui entourent chaque être humain. Mais le lien avec cet homme qui aura eu plusieurs vies (secrètes) était très fort. Et il ne s’est jamais défait.

Mais la part d’ombre est bien sûr importante. J’ai peu connu mon grand-père, qui était photographe du Duce, à part quelques vacances passées ensemble en Italie. Il ne m’a jamais montré ses photos, par exemple, ni parlé de son époque « mussolinienne » (ce qui m’aurait passionné). Après, il faut imaginer tout ça. Briser les silences. Éclairer les zones d’ombre qui entourent chaque être humain. Mais le lien avec cet homme qui aura eu plusieurs vies (secrètes) était très fort. Et il ne s’est jamais défait.

Valérie Debieux : Vous avez de multiples passions, la littérature, le football, la peinture, la musique et l’art en général. Si, en référence à votre ouvrage «La Vie mécène», vous aviez à disposition une forte somme d’argent, quel genre de mécène seriez-vous ?

Jean-Michel Olivier : L’écrivain américain Paul Auster raconte que lorsqu’il est à court d’inspiration, il imagine un homme qui marche dans la rue et trouve une valise pleine de dollars ! Après, les idées viennent toutes seules… Mais moi je serais bien embêté ! J’essaierai d’aider les artistes en herbe, les jeunes écrivain(e)s, par exemple, à sortir du ghetto suisse-romand. Pour cela, il faut des moyens importants pour faire connaître leur travail au-delà des frontières, le grand problème (non résolu) étant la diffusion, ou plutôt le pouvoir exorbitant des diffuseurs. Mais vous me donnez des idées…

Valérie Debieux : Dans votre ouvrage, «Notre Dame du Fort-Barreau», vous rendez hommage à une personnalité genevoise peu ordinaire, Jeanne Stöckli-Besançon, fille du pasteur Théodore Besançon qui fit construire plusieurs immeubles à vocation sociale dans le quartier des Grottes à Genève.  Jeanne, de nature modeste, discrète et effacée, a aidé tous les nécessiteux. Vous qui l’avez connue, quelle leçon de vie retenez-vous d’elle ?

Jeanne, de nature modeste, discrète et effacée, a aidé tous les nécessiteux. Vous qui l’avez connue, quelle leçon de vie retenez-vous d’elle ?

Jean-Michel Olivier : Au fond, toutes les vies méritent d’être mises en lumière, même les plus secrètes, les plus silencieuses, les plus dédaignées. Ce qui reste d’un homme ou d’une femme, c’est une voix, un visage : une légende. J’essaie de raconter cette légende. Dans le cas de ma « petite Jeanne » — qui est morte il y a exactement 20 ans — ce ne fut pas facile, car tout, dans sa vie, visait à l’effacement. Elle ne parlait jamais d’elle, ni de ses parents, ni de son mari (à se demander s’il existait). Elle était tournée vers les autres, elle les accueillait, elle les écoutait. C’était sa vocation — héritée sans doute de son père pasteur. C’est une de ces « vies minuscules » dont parle si bien Pierre Michon. La leçon qu’elle m’a donnée est une leçon d’humilité, de générosité et aussi de liberté. Elle possédait près de 60 appartements au centre-ville de Genève, ce qui n’est pas rien, et elle vivait comme une pauvresse, sans se soucier du regard des autres, sans écouter les conseils de sagesse ou de prudence qu’on lui donnait ! En m’accueillant chez elle, elle m’a permis de me consacrer à l’écriture. Elle a joué un grand rôle dans ma vie. Mon livre est une modeste tentative de lui rendre justice.

Valérie Debieux : Tout comme l’éditeur Claude Frochaux, qui a été le bras droit de Vladimir Dimitrijevic, pensez-vous que les dernières lignes d’un roman préfigurent celles de l’œuvre à venir ?

Jean-Michel Olivier : Rien de plus juste, ni de plus mystérieux ! On termine un roman, on pense en avoir fini avec ses personnages, son histoire, ses décors, et le roman se poursuit en nous, à notre corps défendant, dirait-on. La dernière image du Voyage en hiver (1994) est un grand bateau qui s’approche de la rade de Genève. Et ce bateau (qui s’appelle L’Esprit de vengeance !) revient aux premières pages du livre suivant, Les Innocents (1996) ! Bien sûr de manière inconsciente ! L’écriture — sa source, son élan — est toujours souterraine. Il suffit d’écouter sa voix. Les mots remontent à la surface comme s’il y avait une mémoire engloutie quelque part. C’est un phénomène très étrange…

Valérie Debieux : Avez-vous déjà pensé à écrire une pièce de théâtre relative à Voltaire ou à Jean-Jacques Rousseau ?

Jean-Michel Olivier : Oui, en fait j’ai écrit une nouvelle sur la dernière nuit de Jean-Jacques Rousseau (« Le Dernier mot »), nouvelle que j’ai adaptée au théâtre. Le texte a été lu sur plusieurs scènes, mais jamais encore monté.

Valérie Debieux : Vous avez reçu le «Prix Interallié» pour votre ouvrage «L’Amour nègre». Est-ce que ce Prix a changé quelque chose dans votre vie d’écrivain ?

Jean-Michel Olivier : Un grand Prix parisien offre beaucoup de visibilité à un auteur et à son livre. Par exemple, en ce qui me concerne, on a pu trouver L’Amour nègre pendant toute une année sur les présentoirs des librairies, en Suisse comme en France ou en Belgique, entre Michel Houellebecq et Virginie Despentes !  C’est une chance unique pour le livre de trouver ses lecteurs. En outre, il y a eu près de 500 articles sur le livre (je me souviens encore d’un compte-rendu dans Le Courrier du Vietnam !) et des reportages sur toutes les chaînes de télévision. Bien sûr, avec cette soudaine renommée, la pression monte énormément. Mais j’avais déjà publié 20 livres avant L’Amour nègre et je savais que j’allais continuer à écrire.

C’est une chance unique pour le livre de trouver ses lecteurs. En outre, il y a eu près de 500 articles sur le livre (je me souviens encore d’un compte-rendu dans Le Courrier du Vietnam !) et des reportages sur toutes les chaînes de télévision. Bien sûr, avec cette soudaine renommée, la pression monte énormément. Mais j’avais déjà publié 20 livres avant L’Amour nègre et je savais que j’allais continuer à écrire.

Valérie Debieux : Depuis 2006, vous dirigez la collection «poche» auprès de la Maison d’édition de L’Âge d’Homme. Quels sont vos critères de sélection ?

Jean-Michel Olivier : En fait, j’ai dirigé la collection Poche Suisse entre 2006 et 2012. Il s’agissait de mettre en valeur les trésors souvent peu ou mal connus de la littérature suisse. J’ai essayé aussi de publier des inédits et des œuvres de jeunes auteurs. Hélas, la nouvelle direction de l’Âge d’Homme a supprimé une grande partie des collections et mis sur la touche ceux qui les dirigeaient. C’est dommage. Le monde du livre traverse une crise sans précédent. Mais le livre de poche, à mon sens, va occuper une place déterminante dans la nouvelle économie du livre.

Valérie Debieux : On peut dire que vous n’aimez pas les «zones de confort» en matière d’écriture. Existe-t-il encore des thèmes que vous souhaiteriez aborder dans vos futurs écrits ?

Jean-Michel Olivier : Comme j’aime faire ce qui ne se fait pas, j’aime écrire ce que l’on n’écrit pas. C’est une manière de débusquer les faux-semblants et de chasser les illusions. Et notre époque — qui est celle de la communication de masse et des nouvelles technologies — est particulièrement propice aux illusions. Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, mais il faut bien admettre que la part d’ombre qui entoure les hommes augmente en exacte proportion des flots de lumière qu’on projette sur eux ! Et puis j’aime bien faire tomber des statues de leur socle (c’est mon côté iconoclaste !) et remettre les choses en perspective. Quant aux thèmes à traiter, ils sont légion : politique, religion, dictature économique, mondialisation, lubies alimentaires… J’aime l’idée qu’un livre nous ouvre les yeux sur la réalité, qu’il dénonce un mensonge ou une imposture.

Valérie Debieux : Je vous laisse le mot de la fin…

Jean-Michel Olivier : Le livre le plus important est toujours le prochain. Le mien parlera des femmes et du petit monde littéraire d’aujourd’hui. Il contera l’histoire d’un écrivain qui vit seul avec son chat, au bord du lac Léman, mais est environné — voire harcelé ! — par des femmes qui lui veulent toutes du bien ! Ce sera un roman plus léger que le précédent. Quand on demandait à Voltaire de parler de son travail, il disait simplement ceci : « Je fais la satire du genre humain. » En toute modestie, je prends cette formule à mon compte.

Entretien mené par Valérie DEBIEUX

* Jean-Michel Olivier, L'Ami barbare, de Fallois-l'Âge d'Homme, 2014.

Le décor du polar est planté. Et le lecteur est impatient d'en savoir plus sur cette curieuse libraire, sur les bibliophiles qui fréquentent sa librairie et sur les mobiles de son assassin. L'enquête peut commencer…

Le décor du polar est planté. Et le lecteur est impatient d'en savoir plus sur cette curieuse libraire, sur les bibliophiles qui fréquentent sa librairie et sur les mobiles de son assassin. L'enquête peut commencer…

Avec le tunnel de Pinchat, les responsables du CEVA et l’Etat de Genève vont plus loin encore dans leur volonté de bafouer la constitution et les droits démocratiques. Qu’on en juge par ce tableau qui montre le tracé du tunnel de Pinchat, depuis le Bachet: Le vert représente les secteurs qui bénéficieront d’une dalle flottante «confort» limitant le bruit produit par le passage des trains à 30 décibels, comme l’ont fait logiquement les zurichois sur tout leur réseau. Le rouge désigne les secteurs qui ne bénéficieront pas des mêmes normes et qui subiront – tout le monde le sait à commencer par les CFF – des nuisances importantes, qui pourraient devenir insoutenables lorsque les politiques – toujours si prompts à transgresser leurs engagements – auront permis la circulation des trains de marchandises sur le réseau CEVA, contrairement à toutes les promesses faites aux citoyens au moment du vote de novembre 2009. Pourquoi une telle différence de traitement dans un même tunnel? (On sait que le tunnel de Champel bénéficiera des normes «confort» sur tout son tracé.) Raisons techniques? Pas du tout! Simplement, deux propriétaires, un dans chaque secteur vert, ont fort judicieusement fait opposition au CEVA – comme l’ont fait les habitants de Champel – contrairement à tous les autres habitants de la Chapelle qui, stupidement, ne se sont pas opposés au projet. En échange d’un retrait des deux oppositions, les responsables du CEVA, appuyés par l’Etat de Genève, Conseillers d’Etat en tête, ont passé un contrat de droit privé avec les opposants qui leur garantit une zone (verte en l’occurrence) avec des conditions satisfaisantes mais qui, en regard de celles réservées aux autres riverains, deviennent de facto des conditions privilégiées. Question: comment, pour un projet public financé par des deniers publics, une Régie de la Confédération, appuyée par l’Etat de Genève, peut-elle passer un contrat de droit privé dont les avantages sont payés par de l’argent public, et notamment par les impôts de ceux-là mêmes qui, dans des conditions analogues, s’en trouveront pénalisés?

Avec le tunnel de Pinchat, les responsables du CEVA et l’Etat de Genève vont plus loin encore dans leur volonté de bafouer la constitution et les droits démocratiques. Qu’on en juge par ce tableau qui montre le tracé du tunnel de Pinchat, depuis le Bachet: Le vert représente les secteurs qui bénéficieront d’une dalle flottante «confort» limitant le bruit produit par le passage des trains à 30 décibels, comme l’ont fait logiquement les zurichois sur tout leur réseau. Le rouge désigne les secteurs qui ne bénéficieront pas des mêmes normes et qui subiront – tout le monde le sait à commencer par les CFF – des nuisances importantes, qui pourraient devenir insoutenables lorsque les politiques – toujours si prompts à transgresser leurs engagements – auront permis la circulation des trains de marchandises sur le réseau CEVA, contrairement à toutes les promesses faites aux citoyens au moment du vote de novembre 2009. Pourquoi une telle différence de traitement dans un même tunnel? (On sait que le tunnel de Champel bénéficiera des normes «confort» sur tout son tracé.) Raisons techniques? Pas du tout! Simplement, deux propriétaires, un dans chaque secteur vert, ont fort judicieusement fait opposition au CEVA – comme l’ont fait les habitants de Champel – contrairement à tous les autres habitants de la Chapelle qui, stupidement, ne se sont pas opposés au projet. En échange d’un retrait des deux oppositions, les responsables du CEVA, appuyés par l’Etat de Genève, Conseillers d’Etat en tête, ont passé un contrat de droit privé avec les opposants qui leur garantit une zone (verte en l’occurrence) avec des conditions satisfaisantes mais qui, en regard de celles réservées aux autres riverains, deviennent de facto des conditions privilégiées. Question: comment, pour un projet public financé par des deniers publics, une Régie de la Confédération, appuyée par l’Etat de Genève, peut-elle passer un contrat de droit privé dont les avantages sont payés par de l’argent public, et notamment par les impôts de ceux-là mêmes qui, dans des conditions analogues, s’en trouveront pénalisés?

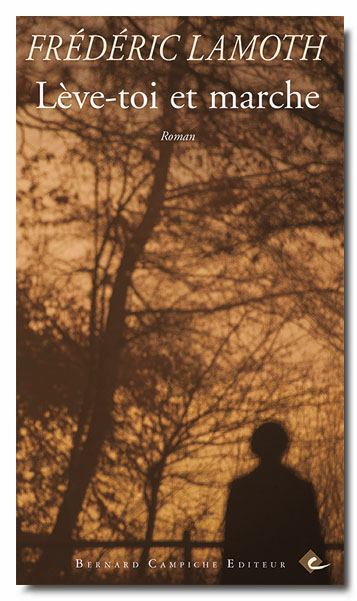

Lève-toi et marche,

Lève-toi et marche,  Quoi qu'il en soit, dans le départ inopiné du héros et son errance sans but, dans sa rencontre de personnages singuliers, un étranger qui brûle un corbeau, des habitantes d'une ferme biologique, on perçoit une recherche d'identité. Elle est suggérée par touches fines qui reconstituent le puzzle de la mémoire et interrogent les raisons qu'il y a d'exister...

Quoi qu'il en soit, dans le départ inopiné du héros et son errance sans but, dans sa rencontre de personnages singuliers, un étranger qui brûle un corbeau, des habitantes d'une ferme biologique, on perçoit une recherche d'identité. Elle est suggérée par touches fines qui reconstituent le puzzle de la mémoire et interrogent les raisons qu'il y a d'exister...