Les Carnets de CoraH (Épisode 49)

Épisode 49 : paysages en écho

Quel bonheur de retrouver la Lagune et les Rives du lac après un séjour en territoire balinais ! C’est comme un signe de reconnaissance qui nous plonge imperceptiblement dans le Léman. Les galets ont à peine remué sous les pieds des baigneurs ou le flux des vagues. Quelques bois flottés charriés par la Dranse viennent échouer sur la grève. Ce sont les esprits des montagnes qui rejoignent ceux du lac. Des sommets à l’immense étendue d’eau, une chaîne de troncs arrachés cabriolent dans les torrents. Ce sont autant d’elfes, de sorcières et de fées aux allures cravachées. Ceux qui n’iront pas à la Fête des fabuleux Flottins cet hiver, alimenteront des feux nocturnes improvisés.

Ce paysage entre curieusement en résonance avec l’axe kaja (la direction de la montagne sacrée) et kelod (la direction de la mer) des Balinais : les trois pics de l’île dont le volcan Agung émergent avec ses innombrables rivières qui séparent les vallées et irriguent les rizières jusqu’à la mer. Un espace vertical où l’horizontalité s’incarne dans les nombreux ponts qui chevauchent les torrents et relient les villages et les terrasses cultivées. Là-bas, les esprits flottent ou errent en haute altitude comme en basse jusqu’à ce qu’ils se déifient ou s’incarnent dans un nouveau-né. Ici au bord du lac, ils se matérialisent en végétaux, en Flottins suspendus dans l’équilibre précaire d’un coucher de soleil.

Ce paysage entre curieusement en résonance avec l’axe kaja (la direction de la montagne sacrée) et kelod (la direction de la mer) des Balinais : les trois pics de l’île dont le volcan Agung émergent avec ses innombrables rivières qui séparent les vallées et irriguent les rizières jusqu’à la mer. Un espace vertical où l’horizontalité s’incarne dans les nombreux ponts qui chevauchent les torrents et relient les villages et les terrasses cultivées. Là-bas, les esprits flottent ou errent en haute altitude comme en basse jusqu’à ce qu’ils se déifient ou s’incarnent dans un nouveau-né. Ici au bord du lac, ils se matérialisent en végétaux, en Flottins suspendus dans l’équilibre précaire d’un coucher de soleil.

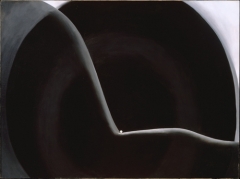

Mon regard examine la surface caillouteuse des rives, il se met au niveau du sol et se laisse entraîner dans les fonds lacustres. Là où mon corps épouse la ligne horizontale et peu profonde, allongé les pieds dans les algues, le nez sous-marin à la recherche d’une aire lumineuse. Les cailloux sont rutilants imprégnés par les innombrables intempéries. Ils racontent au fond des eaux des histoires invisibles et énigmatiques que j’essaie de lire.

Mon regard examine la surface caillouteuse des rives, il se met au niveau du sol et se laisse entraîner dans les fonds lacustres. Là où mon corps épouse la ligne horizontale et peu profonde, allongé les pieds dans les algues, le nez sous-marin à la recherche d’une aire lumineuse. Les cailloux sont rutilants imprégnés par les innombrables intempéries. Ils racontent au fond des eaux des histoires invisibles et énigmatiques que j’essaie de lire.

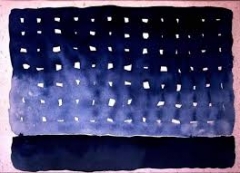

© Ferdinand HODLER, Le Lac de Thoune,

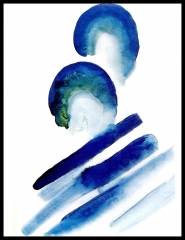

© Paul HUSNER.

© Georgia O'KEEFFE, Lake George.

La fièvre gagne les migrants excités à l’idée d’un monde nouveau, immanquablement meilleur, qui s’offre à eux. Toronto, ville en pleine expansion façonnée par des vagues de migrants venus y réaliser le rêve des premiers commencements avec une nostalgie de gamins où des hordes de bergers à cheval chantent les soirs d’orage autour d’immenses troupeaux, où la pensée magique aspire à une révélation des secrets de la fortune que seuls quelques sorciers se transmettent. Tous, partagés entre plusieurs terres, plusieurs cultures ou langues, à la recherche d’un miracle capable d’apaiser les maux des grands dérangements, que sont les déplacements forcés ou les unions désirées. Arriver en terre inconnue, c’est revenir au point zéro, vers cette inconnue qui nous tend des bras de fer. C’est parfois un acte de liberté qui nous met au tapis.

La fièvre gagne les migrants excités à l’idée d’un monde nouveau, immanquablement meilleur, qui s’offre à eux. Toronto, ville en pleine expansion façonnée par des vagues de migrants venus y réaliser le rêve des premiers commencements avec une nostalgie de gamins où des hordes de bergers à cheval chantent les soirs d’orage autour d’immenses troupeaux, où la pensée magique aspire à une révélation des secrets de la fortune que seuls quelques sorciers se transmettent. Tous, partagés entre plusieurs terres, plusieurs cultures ou langues, à la recherche d’un miracle capable d’apaiser les maux des grands dérangements, que sont les déplacements forcés ou les unions désirées. Arriver en terre inconnue, c’est revenir au point zéro, vers cette inconnue qui nous tend des bras de fer. C’est parfois un acte de liberté qui nous met au tapis.  Leonard O.

Leonard O.  prodiguer les soins dont il avait tant besoin. Leonard O. est donc l’enfant cabossé d’un poignant divorce, le rejeton d’un père à qui tout semblait réussir, le fils médusé de Mommy et le beau-fils d’une marâtre qu’il percevait comme une voleuse d’hommes.

prodiguer les soins dont il avait tant besoin. Leonard O. est donc l’enfant cabossé d’un poignant divorce, le rejeton d’un père à qui tout semblait réussir, le fils médusé de Mommy et le beau-fils d’une marâtre qu’il percevait comme une voleuse d’hommes.

C’est là aussi que j’ai décroché mon premier travail déclaré, vendeuse dans les boutiques hors taxes. Un coup de chance, le gérant qui avait

C’est là aussi que j’ai décroché mon premier travail déclaré, vendeuse dans les boutiques hors taxes. Un coup de chance, le gérant qui avait Leonard O. fut tout d’abord étudiant à l’Université d’Ottawa. Il souhaitait devenir journaliste, la politique était son terrain de jeu, son ring. Il était imbattable, mettait au tapis tous ses rivaux de gauche comme de droite tant il était pugnace. Sans être centriste il laissait derrière lui une traînée d’adversaires hébétés. Président d’un groupe d’anarchistes, il aurait instauré le chaos (et le K.O) dans tous les débats. Suite à un accident de vélo qui l’a provisoirement défiguré, il a mis fin à sa carrière politique et à ses études. Il s’est ensuite réfugié chez Mommy (Mme O’Keeffe mère) à Toronto, terrifié par ce qu’il allait découvrir sous la gaze.

Leonard O. fut tout d’abord étudiant à l’Université d’Ottawa. Il souhaitait devenir journaliste, la politique était son terrain de jeu, son ring. Il était imbattable, mettait au tapis tous ses rivaux de gauche comme de droite tant il était pugnace. Sans être centriste il laissait derrière lui une traînée d’adversaires hébétés. Président d’un groupe d’anarchistes, il aurait instauré le chaos (et le K.O) dans tous les débats. Suite à un accident de vélo qui l’a provisoirement défiguré, il a mis fin à sa carrière politique et à ses études. Il s’est ensuite réfugié chez Mommy (Mme O’Keeffe mère) à Toronto, terrifié par ce qu’il allait découvrir sous la gaze.  L’ère numérique opérait sa révolution et l’extension des outils connectés était en train de bouleverser notre quotidien.

L’ère numérique opérait sa révolution et l’extension des outils connectés était en train de bouleverser notre quotidien.  En même temps, L’Étoile suisse romande prit une nouvelle extension. Elle brillait dans la sphère numérique grâce à une collaboration qui se mit en place avec mon ami Vittorio Frigerio, un compatriote expatrié à Toronto. Ensemble, nous avions créé le Centre de documentation et de littérature romande et obtenu le soutien du Département de français qui nous laissa aménager un espace où étaient exposés les livres que nous envoyait régulièrement Marlyse Etter, par le biais de Pro Helvetia. Le catalogue que l’on ambitionnait exhaustif, prit peu à peu de l’ampleur et les rencontres au St Michael’s College devenaient une étape sur la route des auteurs. Colloques, lectures, soirées poétiques, débats… étaient autant d’événements qui s’inscrivaient dans la Toile.

En même temps, L’Étoile suisse romande prit une nouvelle extension. Elle brillait dans la sphère numérique grâce à une collaboration qui se mit en place avec mon ami Vittorio Frigerio, un compatriote expatrié à Toronto. Ensemble, nous avions créé le Centre de documentation et de littérature romande et obtenu le soutien du Département de français qui nous laissa aménager un espace où étaient exposés les livres que nous envoyait régulièrement Marlyse Etter, par le biais de Pro Helvetia. Le catalogue que l’on ambitionnait exhaustif, prit peu à peu de l’ampleur et les rencontres au St Michael’s College devenaient une étape sur la route des auteurs. Colloques, lectures, soirées poétiques, débats… étaient autant d’événements qui s’inscrivaient dans la Toile.  Et puis il y a eu l’événement phare. La première visioconférence de Paris avec Julia Kristeva, l’invitée permanente des Littératures comparées de Toronto. Elle donnait ses cours le lundi et s’envolait le reste de la semaine pour New York ou l’Europe. La virtualité lui donnait le don d'ubiquité. Elle était présente sur deux tableaux, en chair d’abord puis en images. Henriette de la Francophonie, c’est chouette !, qui participait à l’événement organisé par le programme McLuhan, profita des longs préparatifs de connexion avec Paris pour saluer ses parents dans le public outremer. Avec un large sourire, elle leur fit des signes répétés sur l’écran géant et poussa du coude son compagnon pour qu’il fût aussi dans le cadre. Le plan fixe sur la surprise des parents fut livré en direct comme un spectacle innocent partagé au vu et au su de tous. Nous frémissions de plaisir, comme au château de Moulinsart, en attendant que la star du Temps sensible prenne la parole.

Et puis il y a eu l’événement phare. La première visioconférence de Paris avec Julia Kristeva, l’invitée permanente des Littératures comparées de Toronto. Elle donnait ses cours le lundi et s’envolait le reste de la semaine pour New York ou l’Europe. La virtualité lui donnait le don d'ubiquité. Elle était présente sur deux tableaux, en chair d’abord puis en images. Henriette de la Francophonie, c’est chouette !, qui participait à l’événement organisé par le programme McLuhan, profita des longs préparatifs de connexion avec Paris pour saluer ses parents dans le public outremer. Avec un large sourire, elle leur fit des signes répétés sur l’écran géant et poussa du coude son compagnon pour qu’il fût aussi dans le cadre. Le plan fixe sur la surprise des parents fut livré en direct comme un spectacle innocent partagé au vu et au su de tous. Nous frémissions de plaisir, comme au château de Moulinsart, en attendant que la star du Temps sensible prenne la parole.  Le web est un magma de toiles communiquantes, entre tentatives de liaisons avortées et recommencements. Ma vie torontoise était tissée de ces fils multiples et consécutifs qui se révélaient dans l’ordinaire : une soupe safranée et aromatisée de persil au café Lagaffe, une toile de Folon qui me servait de protection chez mon psy, un radiateur branché sur le réseau et diffusant des messages prémonitoires, le gynécée d’une fleur avec quelques grains de pollen qui s’en échappent.

Le web est un magma de toiles communiquantes, entre tentatives de liaisons avortées et recommencements. Ma vie torontoise était tissée de ces fils multiples et consécutifs qui se révélaient dans l’ordinaire : une soupe safranée et aromatisée de persil au café Lagaffe, une toile de Folon qui me servait de protection chez mon psy, un radiateur branché sur le réseau et diffusant des messages prémonitoires, le gynécée d’une fleur avec quelques grains de pollen qui s’en échappent.  Toronto. Il s’appelait P. Jane. Il était beau paraît-il, si beau qu’on ne voyait que lui dans une pièce. Mes amis gay étaient sous le charme et communiquaient entre eux avec des codes que je percevais. Je ne voyais que ses blessures faussement licites, ses narines dissimulant avec peine du sang séché et sa cicatrice dans le dos, lisse entre deux côtes (bones) provenant grossièrement d’un coup de couteau ou d’une balle perdue. Une peau imberbe, trouée et tatouée sous la tenue d'apparat.

Toronto. Il s’appelait P. Jane. Il était beau paraît-il, si beau qu’on ne voyait que lui dans une pièce. Mes amis gay étaient sous le charme et communiquaient entre eux avec des codes que je percevais. Je ne voyais que ses blessures faussement licites, ses narines dissimulant avec peine du sang séché et sa cicatrice dans le dos, lisse entre deux côtes (bones) provenant grossièrement d’un coup de couteau ou d’une balle perdue. Une peau imberbe, trouée et tatouée sous la tenue d'apparat. Quand j’annonçai la nouvelle en Suisse, mon père dont je connaissais plus la sagesse que l’exigence, répliqua à distance : « Tu sais, Einstein, n’écrivit qu’une ligne…». Bénies soient ses paroles ! Le progrès viendrait du sens, de la fulgurance, du fugitif ! Mon père, cet homme qui me conçut sans plan ni programme ni carte, bien qu’équippé d’une capote mal fichue, ne déjoua pas le destin, ne se débina pas. Il m’accueillit encore une fois avec gravité, lui qui se rêvait nomade, caravanier du désert ou marin d’eau salée alors que je m'élevais à l'écart de lui, sa fille rebelle.

Quand j’annonçai la nouvelle en Suisse, mon père dont je connaissais plus la sagesse que l’exigence, répliqua à distance : « Tu sais, Einstein, n’écrivit qu’une ligne…». Bénies soient ses paroles ! Le progrès viendrait du sens, de la fulgurance, du fugitif ! Mon père, cet homme qui me conçut sans plan ni programme ni carte, bien qu’équippé d’une capote mal fichue, ne déjoua pas le destin, ne se débina pas. Il m’accueillit encore une fois avec gravité, lui qui se rêvait nomade, caravanier du désert ou marin d’eau salée alors que je m'élevais à l'écart de lui, sa fille rebelle.  Avec mon imperméable vert ceinturé et mes semelles de vent, j’ai traversé la ville de part en part, rencontré les passagers du temps dans la parole ouverte et migrante. J’ai pris mes cliques et mes claques, quitté l’ex et suivi l’odeur du café sucré. De la rue Danforth, dans le quartier grec à la rue Beatrice, dans la Petite Italie, mon monde avait changé une nouvelle fois de langue, de saveurs, de spécialités. J’avais traversé la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest, passé de l’autre côté de la vallée de la rivière Don et de la rue Yonge, l’artère la plus longue au monde qui mène le regard jusque dans la taïga du bouclier canadien. Dans le même élan, j’allais plus au Sud, vers les quartiers populaires de Chine et d’Inde. Mes repères géographiques avaient opéré une rotation.

Avec mon imperméable vert ceinturé et mes semelles de vent, j’ai traversé la ville de part en part, rencontré les passagers du temps dans la parole ouverte et migrante. J’ai pris mes cliques et mes claques, quitté l’ex et suivi l’odeur du café sucré. De la rue Danforth, dans le quartier grec à la rue Beatrice, dans la Petite Italie, mon monde avait changé une nouvelle fois de langue, de saveurs, de spécialités. J’avais traversé la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest, passé de l’autre côté de la vallée de la rivière Don et de la rue Yonge, l’artère la plus longue au monde qui mène le regard jusque dans la taïga du bouclier canadien. Dans le même élan, j’allais plus au Sud, vers les quartiers populaires de Chine et d’Inde. Mes repères géographiques avaient opéré une rotation. J’avais la chance de travailler à l’Université de Toronto, un campus d’échanges aussi insolites que mes traversées nocturnes. J’étais peut-être à la croisée des chemins. La coïncidence voulut que le Web naisse à Genève alors que j’étais à Toronto pour en mesurer les effets ! Le monde académique faisait à l’instar des autres communautés, sa révolution informatique, accélérée par la possibilité d’une connection à l’échelle planétaire. Quelle serait la place des humanités dans cette promotion numérique sans limites ? La poésie y serait-elle entendue, lue, partagée ? Est-ce qu’on verrait les sciences surclasser les arts et les humanités ? l’anglais déborder les autres langues ? Si le médium était le message, l’enjeu serait les contenus pluriels, archipéliques, multilingues, diversifiés, opaques, éclatés, transhumanistes, rhizomatiques...

J’avais la chance de travailler à l’Université de Toronto, un campus d’échanges aussi insolites que mes traversées nocturnes. J’étais peut-être à la croisée des chemins. La coïncidence voulut que le Web naisse à Genève alors que j’étais à Toronto pour en mesurer les effets ! Le monde académique faisait à l’instar des autres communautés, sa révolution informatique, accélérée par la possibilité d’une connection à l’échelle planétaire. Quelle serait la place des humanités dans cette promotion numérique sans limites ? La poésie y serait-elle entendue, lue, partagée ? Est-ce qu’on verrait les sciences surclasser les arts et les humanités ? l’anglais déborder les autres langues ? Si le médium était le message, l’enjeu serait les contenus pluriels, archipéliques, multilingues, diversifiés, opaques, éclatés, transhumanistes, rhizomatiques...  Le réseau numérique s’avançait alors imperceptiblement dans son horizontalité, fixant un à-plat de connections on et off au plus près des êtres jusque dans les zones les plus reculées. Au fil du temps, la masse s’est amplifiée dans la verticalité (reliant l’individu à l’inconnu), et s’est densifiée dans une juxtaposition de correspondances entremêlées comme si l’artiste cherchait dans la superposition de couches, la plus récente (et visible) recouvrant les traces (en relief et peut-être fausses) des précédentes, la suprême impression d’une communication réussie.

Le réseau numérique s’avançait alors imperceptiblement dans son horizontalité, fixant un à-plat de connections on et off au plus près des êtres jusque dans les zones les plus reculées. Au fil du temps, la masse s’est amplifiée dans la verticalité (reliant l’individu à l’inconnu), et s’est densifiée dans une juxtaposition de correspondances entremêlées comme si l’artiste cherchait dans la superposition de couches, la plus récente (et visible) recouvrant les traces (en relief et peut-être fausses) des précédentes, la suprême impression d’une communication réussie.  Pour marquer cet événement, je l’accompagne d’un poème visionnaire. J’ai parfois l’impression étrange de voyager dans le temps, de voir défiler dans l’épaisseur des âges, des visages lointains et inconnus qu’il me semble, à force de les pister, reconnaître. C’est ici, Léo, un homme actuel (ordinaire) éclairé fugitivement par quelque éclat : un bateau lunatique, un visage peint, une cène frugale. Connaissez-vous cette excitation de suivre des apparitions sur une toile vivante, d’y lire les histoires à la fois courantes et communes, où l’on peut s’inscrire, prendre part ou se perdre ? Les êtres et les lieux se superposant à l’extrême, vibrant à l’unisson dans une transe cosmique.

Pour marquer cet événement, je l’accompagne d’un poème visionnaire. J’ai parfois l’impression étrange de voyager dans le temps, de voir défiler dans l’épaisseur des âges, des visages lointains et inconnus qu’il me semble, à force de les pister, reconnaître. C’est ici, Léo, un homme actuel (ordinaire) éclairé fugitivement par quelque éclat : un bateau lunatique, un visage peint, une cène frugale. Connaissez-vous cette excitation de suivre des apparitions sur une toile vivante, d’y lire les histoires à la fois courantes et communes, où l’on peut s’inscrire, prendre part ou se perdre ? Les êtres et les lieux se superposant à l’extrême, vibrant à l’unisson dans une transe cosmique. Entre Toronto et Genève l’océan

Entre Toronto et Genève l’océan Un jour j’ai craqué. J’ai rompu le lien avec le réel. Séparée, disjointe, scindée. Il y eut un avant et un après, des plats et des verticales. Un hapax. Le ciel s’est ouvert, j’ai pris la ligne de fuite, glissé dans la faille pour t’y retrouver. Toi ma vision. Mon poète aux yeux gris verts promis à un destin éclatant. C’était à Toronto, j’avais l’âge du Christ. Je remuais ciel et terre pour te voir. Je tapais le sol de ma canne pour avertir les funambules de ma présence. Je parcourais la nuit avec les semelles de Rimbaud, enveloppée dans un long imperméable vert poussière. Je croisais des inconnus qui me reconnaissaient : « on vous a annoncé, on vous attendait. » D’autres ont cru retrouver l’âme d’une aïeule, sosie des temps anciens. J’appartenais à cette folie nocturne des rues illuminantes et des salons en enfilade. Rien n’ossifiait mon regard. Je prenais place dans les cœurs sans filtre. M’invitais à la table des solitaires sans rendez-vous, sondant sans peine la masse du monde et vidant une Newcastle. Où étais-tu ?

Un jour j’ai craqué. J’ai rompu le lien avec le réel. Séparée, disjointe, scindée. Il y eut un avant et un après, des plats et des verticales. Un hapax. Le ciel s’est ouvert, j’ai pris la ligne de fuite, glissé dans la faille pour t’y retrouver. Toi ma vision. Mon poète aux yeux gris verts promis à un destin éclatant. C’était à Toronto, j’avais l’âge du Christ. Je remuais ciel et terre pour te voir. Je tapais le sol de ma canne pour avertir les funambules de ma présence. Je parcourais la nuit avec les semelles de Rimbaud, enveloppée dans un long imperméable vert poussière. Je croisais des inconnus qui me reconnaissaient : « on vous a annoncé, on vous attendait. » D’autres ont cru retrouver l’âme d’une aïeule, sosie des temps anciens. J’appartenais à cette folie nocturne des rues illuminantes et des salons en enfilade. Rien n’ossifiait mon regard. Je prenais place dans les cœurs sans filtre. M’invitais à la table des solitaires sans rendez-vous, sondant sans peine la masse du monde et vidant une Newcastle. Où étais-tu ? Les signes étaient partout. Là, dans le ciel pâle d’une douceur sans limite, j’y sentais une présence qui me réconciliait avec le passé. Là, dans la transe qui réglait mes gestes et ma démarche. Je dansais même sans claudiquer. Un miracle ! Là, dans le tableau de Folon qui me servait de bouclier. Là dans l’odeur du café sucré. Là dans les visages et les lieux superposés comme pelures d’oignon. Je traversais l’épaisseur du temps et me retrouvais au cœur de trahisons ou de scènes antiques.

Les signes étaient partout. Là, dans le ciel pâle d’une douceur sans limite, j’y sentais une présence qui me réconciliait avec le passé. Là, dans la transe qui réglait mes gestes et ma démarche. Je dansais même sans claudiquer. Un miracle ! Là, dans le tableau de Folon qui me servait de bouclier. Là dans l’odeur du café sucré. Là dans les visages et les lieux superposés comme pelures d’oignon. Je traversais l’épaisseur du temps et me retrouvais au cœur de trahisons ou de scènes antiques.  La fuite est mon mouvement. C’est comme si je trouais une brèche dans des lieux trop asphyxiants. La course à pieds est devenu mon instinct de survie. À neuf mois, je marchais. Mes genoux se sont écartés, mes os se sont arqués. Ma volonté s’est extraite de la nature et y a tracé un désir d’évasion, un goût pour les espaces lointains. Le traitement salutaire s’accompagnait de massages en eau de mer et de semelles spéciales à enfiler dans les chaussures. Mon handicap m’a donné une place dans la fratrie, en même temps qu’un regard lucide sur le monde. Plus jamais on ne m’abandonnerait l’été dans une famille d’accueil inquiétante. Plus jamais de sevrage forcé loin de la Méditerranée. J’aurai droit, me too, au bronzage, au sel sur la peau, au sable dans les cheveux. Dorénavant, je serais la petite dernière, celle qui est née après, claudiquant au bout de la ligne comme un terminus ou un bébé capote. La faille dans l’impossible, c’est mon destin.

La fuite est mon mouvement. C’est comme si je trouais une brèche dans des lieux trop asphyxiants. La course à pieds est devenu mon instinct de survie. À neuf mois, je marchais. Mes genoux se sont écartés, mes os se sont arqués. Ma volonté s’est extraite de la nature et y a tracé un désir d’évasion, un goût pour les espaces lointains. Le traitement salutaire s’accompagnait de massages en eau de mer et de semelles spéciales à enfiler dans les chaussures. Mon handicap m’a donné une place dans la fratrie, en même temps qu’un regard lucide sur le monde. Plus jamais on ne m’abandonnerait l’été dans une famille d’accueil inquiétante. Plus jamais de sevrage forcé loin de la Méditerranée. J’aurai droit, me too, au bronzage, au sel sur la peau, au sable dans les cheveux. Dorénavant, je serais la petite dernière, celle qui est née après, claudiquant au bout de la ligne comme un terminus ou un bébé capote. La faille dans l’impossible, c’est mon destin. À 17 ans, j’ai fui le prédateur, sombre corbeau au désir impératif et croque-la-mort. Fui le noir corbillard verrouillé où reposait le corps en bière. Fuir c’était d’abord sortir du corbillard. Fuir c’était marcher sans se retourner de Milhaud jusqu’à la plage de Montpellier et noyer la blessure dans la Méditerranée. Fuir c’était vivre ! Ôter la chape ! Souffler! Inspirer ! Expirer ! La fuite dans la vie, c’était ma chance.

À 17 ans, j’ai fui le prédateur, sombre corbeau au désir impératif et croque-la-mort. Fui le noir corbillard verrouillé où reposait le corps en bière. Fuir c’était d’abord sortir du corbillard. Fuir c’était marcher sans se retourner de Milhaud jusqu’à la plage de Montpellier et noyer la blessure dans la Méditerranée. Fuir c’était vivre ! Ôter la chape ! Souffler! Inspirer ! Expirer ! La fuite dans la vie, c’était ma chance. Le choc fut tel qu’il me rendit au fil du temps sans mémoire. L’angoisse est devenue une obsession comme un fil qui en croise d'autres reliant des deux côtés de l’horizon une logique de la courbature et du tissage. Marche ! Cours ! Nage ! Danse ! Chante ! Le mouvement redonne vie aux lâches tissus comme une transe tonifie les muscles pour évacuer la colère, suspendre le mal. Et, chose étrange, les brûlures s'en vont en effet, sans éclat. (2 sur 10). Et ce qui fut — idées noires, cauchemars, crampes—, reste mais érodé par l'écoulement, le flux des sens. Traversé par la foudre, le corps subsiste, cahin-caha, brûlant, sclérosé, ce cocon de soie qui absorbe l’existence.

Le choc fut tel qu’il me rendit au fil du temps sans mémoire. L’angoisse est devenue une obsession comme un fil qui en croise d'autres reliant des deux côtés de l’horizon une logique de la courbature et du tissage. Marche ! Cours ! Nage ! Danse ! Chante ! Le mouvement redonne vie aux lâches tissus comme une transe tonifie les muscles pour évacuer la colère, suspendre le mal. Et, chose étrange, les brûlures s'en vont en effet, sans éclat. (2 sur 10). Et ce qui fut — idées noires, cauchemars, crampes—, reste mais érodé par l'écoulement, le flux des sens. Traversé par la foudre, le corps subsiste, cahin-caha, brûlant, sclérosé, ce cocon de soie qui absorbe l’existence.  Hier encore je pensais que chanter était l’expression la plus spontanée qu’il soit, comme un don offert en partage ou une grâce inégalement distribuée. Le talent, connu des anges et des castrats uniquement, me semblait une liberté privée de toute contingence. Comment ces voix aériennes réussirent-elles depuis la nuit des temps à enchanter les plus mécréants d’entre nous, comme les plus innocents ? L’organe est sans doute taillé sur mesure, tel un instrument affûté par une nature particulièrement aimable. Le souffle circule si naturellement au-dessus de la masse de nos membres sclérosés.

Hier encore je pensais que chanter était l’expression la plus spontanée qu’il soit, comme un don offert en partage ou une grâce inégalement distribuée. Le talent, connu des anges et des castrats uniquement, me semblait une liberté privée de toute contingence. Comment ces voix aériennes réussirent-elles depuis la nuit des temps à enchanter les plus mécréants d’entre nous, comme les plus innocents ? L’organe est sans doute taillé sur mesure, tel un instrument affûté par une nature particulièrement aimable. Le souffle circule si naturellement au-dessus de la masse de nos membres sclérosés.  « Que nenni » m’affirme aujourd’hui dans sa leçon de chant, une sage pédagogue. « Respirez ! Relâchez vos muscles ! Enracinez-vous ! » Pas d’air sans muscle, pas de son sans os, pas de note sans corde vocale, pas d’amplitude sans caisse de résonnance, pas de hauteur sans voile de palais, pas de fluidité sans énergie. Autrement dit, pas de naturel sans travail, pas de grâce sans corps. La voix est organique. Elle tâtonne, se fraye des chemins multiples, se heurte aux cavités buccales et nasales, dirige minutieusement la justesse, ajuste l’emplacement, se gonfle, craque, sort, s’aiguise, se fluidifie. Elle n’évolue pas au-dessus de la matière, elle est la masse sonore qui s’élève lorsque le passage est dégagé, la voie libre ! Je prépare ainsi mon appareil au cri préhistorique : « Aïe ! Oc oye ! Grrr ! Pfffff ! Hihihi ! Ah ! Oh ! I Am ! »

« Que nenni » m’affirme aujourd’hui dans sa leçon de chant, une sage pédagogue. « Respirez ! Relâchez vos muscles ! Enracinez-vous ! » Pas d’air sans muscle, pas de son sans os, pas de note sans corde vocale, pas d’amplitude sans caisse de résonnance, pas de hauteur sans voile de palais, pas de fluidité sans énergie. Autrement dit, pas de naturel sans travail, pas de grâce sans corps. La voix est organique. Elle tâtonne, se fraye des chemins multiples, se heurte aux cavités buccales et nasales, dirige minutieusement la justesse, ajuste l’emplacement, se gonfle, craque, sort, s’aiguise, se fluidifie. Elle n’évolue pas au-dessus de la matière, elle est la masse sonore qui s’élève lorsque le passage est dégagé, la voie libre ! Je prépare ainsi mon appareil au cri préhistorique : « Aïe ! Oc oye ! Grrr ! Pfffff ! Hihihi ! Ah ! Oh ! I Am ! » Le plaisir de chanter, je le convie. Pieds nus sur le tapis, j’inspire, j’expire. Les genoux légèrement pliés pour laisser l’énergie se répandre. Les yeux posés au coin du mur laissant la nuque souple. Le chant commence pianissimo. Il se déplace crescendo dans mon corps arqué et contracté, il assouplit les muscles tendus vers la fuite imminente et il traverse les douleurs brûlantes de la profanation. C’est ainsi que je retrouve le bonheur des commencements, le babil joyeux d’avant l’abandon et des faux-semblants. Placer ma voix, là, dans le jeu! Ajuster les notes (jusqu’au la!), évaluer mon ressenti (c’est haut) et en garder une trace (c’est ici et là). Toute note qui n’est pas précédée d’une sensation m’est inutile. Ce soir, je vais à la rencontre des Sharks et des Jets, de l'amour et des corps, de l'esprit et des transes, danser et chanter !

Le plaisir de chanter, je le convie. Pieds nus sur le tapis, j’inspire, j’expire. Les genoux légèrement pliés pour laisser l’énergie se répandre. Les yeux posés au coin du mur laissant la nuque souple. Le chant commence pianissimo. Il se déplace crescendo dans mon corps arqué et contracté, il assouplit les muscles tendus vers la fuite imminente et il traverse les douleurs brûlantes de la profanation. C’est ainsi que je retrouve le bonheur des commencements, le babil joyeux d’avant l’abandon et des faux-semblants. Placer ma voix, là, dans le jeu! Ajuster les notes (jusqu’au la!), évaluer mon ressenti (c’est haut) et en garder une trace (c’est ici et là). Toute note qui n’est pas précédée d’une sensation m’est inutile. Ce soir, je vais à la rencontre des Sharks et des Jets, de l'amour et des corps, de l'esprit et des transes, danser et chanter !