Danse avec la mort (Pierre Béguin)

par Jean-Michel Olivier

Après deux romans « genevois », aux thèmes universels, Vous ne connaitrez ni le jour ni l'heure (voir ici) et Condamné au bénéfice du doute (Prix Edouard-Rod 2016, voir ici), tous les deux parus chez Bernard Campiche éditeur, Pierre Béguin renoue avec la Colombie, qu'il connaît comme une seconde patrie. Avec son dernier livre, Et le mort se mit à parler*, on replonge dans la magie du carnaval. Le sujet n'est pas totalement inconnu, puisqu'il a déjà servi de toile de fond à un autre roman de Béguin, publié en 2000 aux éditions de l'Aire, Joselito Carnaval. Mais l'auteur, visiblement, avait envie d'y revenir…

Après deux romans « genevois », aux thèmes universels, Vous ne connaitrez ni le jour ni l'heure (voir ici) et Condamné au bénéfice du doute (Prix Edouard-Rod 2016, voir ici), tous les deux parus chez Bernard Campiche éditeur, Pierre Béguin renoue avec la Colombie, qu'il connaît comme une seconde patrie. Avec son dernier livre, Et le mort se mit à parler*, on replonge dans la magie du carnaval. Le sujet n'est pas totalement inconnu, puisqu'il a déjà servi de toile de fond à un autre roman de Béguin, publié en 2000 aux éditions de l'Aire, Joselito Carnaval. Mais l'auteur, visiblement, avait envie d'y revenir…

Avec les romans précédents, le fil n'est pas rompu : il s'agit bien, ici aussi, d'une histoire exemplaire, sur fond de mort et d'injustice. Dans une ville colombienne de la côte caraïbe, un indigent échappe par miracle à la mort.  C'est le premier jour du carnaval. Il se traîne jusqu'au poste de police pour raconter son histoire. La machine judiciaire, lentement, se met en marche. Ce qui semble être, à première vue, un fait divers pourrait bien se révéler un grand scandale. Au fil des pages, on suit tous les protagonistes du drame (policiers, procureur, juge d'instruction, camarades d'infortune, etc.) qui, inéluctablement, va vers sa fin tragique, car le pauvre homme, ressuscité comme Lazare, est condamné à mort dès le début…

C'est le premier jour du carnaval. Il se traîne jusqu'au poste de police pour raconter son histoire. La machine judiciaire, lentement, se met en marche. Ce qui semble être, à première vue, un fait divers pourrait bien se révéler un grand scandale. Au fil des pages, on suit tous les protagonistes du drame (policiers, procureur, juge d'instruction, camarades d'infortune, etc.) qui, inéluctablement, va vers sa fin tragique, car le pauvre homme, ressuscité comme Lazare, est condamné à mort dès le début…

Aucun doute, ici, sur son innocence, ni sur l'issue fatale qui l'attend : l'individu, surtout s'il est un pauvre cartonero (une sorte de chiffonnier qui ramasse les déchets, mégots, canettes de bière abandonnés dans les rues), est broyé par la société, contre laquelle il ne peut rien. Même sa fuite est impossible : il se trouvera toujours d'autres indigents pour accepter le contrat qu'on mettra sur sa tête. Toutes les strates de la société sont touchées par l'insidieuse gangrène. « Les journalistes sont comme les bouchers, ils ne font que débiter à l'étal de petits morceaux de viande appréciés des mouches. Quant à la mémoire citoyenne, elle s'efface toujours à l'excitation du prochain match de football. (…) Plus rien n'a vraiment le temps de s'inscrire dans les consciences à notre époque, par même le scandale. »

La force de ce livre à l'issue implacable, c'est qu'il se déroule entièrement sur fond de carnaval, de déguisements, d'ivresse et de folie. Les personnages sont entraînés dans une danse macabre où l'excès est la règle, et le mensonge, la vérité. Ce monde sens dessus dessous, qui dure l'espace de quelques jours, est bien, pour Santander Montalvos, le juge chargé d'instruire l'affaire, l'allégorie d'un monde sans garde-fou moral, « où le mercantilisme systématisé, en colonisant l'espace social jusque dans ses ultimes strates, a poussé l'idéologie du profit au plus haut degré du cynisme. Un monde d'anthropophages ! »

Pour coller au plus près de la folie du carnaval, Béguin déploie une écriture baroque riche en images surprenantes, en adjectifs, en couleurs vives et en odeurs diverses (pas toujours agréables !). On pense aux romans de Gabriel Gàrcia Marquez dans lesquels la langue elle-même est une fête où le rire et les larmes sont parfois soulignés à gros traits. Le carnaval permet tous les excès et donne à l'auteur l'occasion de « se lâcher » en jouant avec les masques.

Pour coller au plus près de la folie du carnaval, Béguin déploie une écriture baroque riche en images surprenantes, en adjectifs, en couleurs vives et en odeurs diverses (pas toujours agréables !). On pense aux romans de Gabriel Gàrcia Marquez dans lesquels la langue elle-même est une fête où le rire et les larmes sont parfois soulignés à gros traits. Le carnaval permet tous les excès et donne à l'auteur l'occasion de « se lâcher » en jouant avec les masques.

Et le Béguin colombien, qui entraîne le lecteur dans une danse de rire et de mort, vaut bien le Béguin genevois, assistant, impuissant, à la mort de ses parents ou reconstituant, en détails, une affaire judiciaire dont personne n'a encore trouvé le dernier mot !

* Pierre Béguin, Et le mort se mit à parler, roman, Bernard Campiche éditeur, 2017.

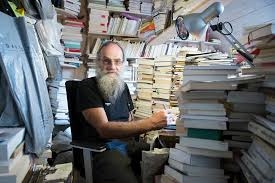

Dans l’univers de mes poètes, je devine un timbre unique, un bruissement singulier qui m’élève et m’enracine tout à la fois dans les harmoniques et le ressassement de la matière sonore. Dans cette vibration qui m’est communiquée par le pouvoir d’écoute, je suis sur le fil du son qui transforme cette présence au monde en une complice altérité, une pulsation en équilibre sur l’arête du sens (mon hamac arrimé à mes deux chênes !).

Dans l’univers de mes poètes, je devine un timbre unique, un bruissement singulier qui m’élève et m’enracine tout à la fois dans les harmoniques et le ressassement de la matière sonore. Dans cette vibration qui m’est communiquée par le pouvoir d’écoute, je suis sur le fil du son qui transforme cette présence au monde en une complice altérité, une pulsation en équilibre sur l’arête du sens (mon hamac arrimé à mes deux chênes !).  Certains passages sont des paroles ouvertes parfois clandestines, souvent opaques qui déclenchent un jeu de devinettes. Qui êtes-vous ? d’où venez-vous ? de quel exil ou de quelle migration ? Mots dérivés, emprunts lexicaux et syntaxiques, néologismes, mots-valises et figures. Je décrypte le sens, comme un exorcisme dans une veillée funèbre aux pieds de chênes oraculaires.

Certains passages sont des paroles ouvertes parfois clandestines, souvent opaques qui déclenchent un jeu de devinettes. Qui êtes-vous ? d’où venez-vous ? de quel exil ou de quelle migration ? Mots dérivés, emprunts lexicaux et syntaxiques, néologismes, mots-valises et figures. Je décrypte le sens, comme un exorcisme dans une veillée funèbre aux pieds de chênes oraculaires.

Où les mots nous mènent-ils ? vers quelle crypte ou chapelle ? quel tombeau ou supplice ? vers quelle renaissance ? Le poème adolescent que j’ai publié dans l’épisode 4 de mes carnets « Le viol du corbeau » m’a valu une censure (algorithmique) et le déploiement public d’un tourment dans la masse du monde. Comment ai-je pu lâcher ce poème dans le chaos des réseaux sociaux, comme on largue un « pavé qu’on avait sur le cœur » ? Je me suis ainsi écartée de l’intention première des Carnets qui était de partager ma passion des mots et des livres. Reviens-y !

Où les mots nous mènent-ils ? vers quelle crypte ou chapelle ? quel tombeau ou supplice ? vers quelle renaissance ? Le poème adolescent que j’ai publié dans l’épisode 4 de mes carnets « Le viol du corbeau » m’a valu une censure (algorithmique) et le déploiement public d’un tourment dans la masse du monde. Comment ai-je pu lâcher ce poème dans le chaos des réseaux sociaux, comme on largue un « pavé qu’on avait sur le cœur » ? Je me suis ainsi écartée de l’intention première des Carnets qui était de partager ma passion des mots et des livres. Reviens-y ! Pourquoi ai-je tant aimé certains livres (Les Jardins de Georgette, Sous le silence, Eugénie et Heureux qui comme…) alors que d’autres livres peinent à m’émouvoir ? Tous les textes rencontrent-ils leurs lecteurs ? Leur font-ils signe comme quand la magie opère ? Y a-t-il une recette ?

Pourquoi ai-je tant aimé certains livres (Les Jardins de Georgette, Sous le silence, Eugénie et Heureux qui comme…) alors que d’autres livres peinent à m’émouvoir ? Tous les textes rencontrent-ils leurs lecteurs ? Leur font-ils signe comme quand la magie opère ? Y a-t-il une recette ?

La création de l’île aux supplices dans le 5e épisode des Carnets a déclenché en moi une douleur séculaire et incandescente. Les mots ont peut-être ouvert un chemin mystérieux exprimant une peine ineffable et si longtemps inaudible — et non muette. De la crypte profanée à la confidence publique et partagée dans la masse du monde, quelle sacrée rotation!

La création de l’île aux supplices dans le 5e épisode des Carnets a déclenché en moi une douleur séculaire et incandescente. Les mots ont peut-être ouvert un chemin mystérieux exprimant une peine ineffable et si longtemps inaudible — et non muette. De la crypte profanée à la confidence publique et partagée dans la masse du monde, quelle sacrée rotation!  Suspendue dans l’air frais de novembre, bien au chaud dans une couverture de laine, je me laisse bercer au-dessus du tapis artificiel qui recouvre mon petit coin de terre entre Thonon et Evian. Toujours verdoyant malgré le gel et l’humidité. Aucun entretien si ce n’est le balayage des feuilles l'hiver venu. Je pense d’ailleurs à le changer, à mettre du vrai gazon mais j’aime sa couleur, sa texture quand la mousse le recouvre par endroit, surtout aux pieds des chênes. Mon hamac est bien amarré et je ne pense qu’à me sauver dans la lecture.

Suspendue dans l’air frais de novembre, bien au chaud dans une couverture de laine, je me laisse bercer au-dessus du tapis artificiel qui recouvre mon petit coin de terre entre Thonon et Evian. Toujours verdoyant malgré le gel et l’humidité. Aucun entretien si ce n’est le balayage des feuilles l'hiver venu. Je pense d’ailleurs à le changer, à mettre du vrai gazon mais j’aime sa couleur, sa texture quand la mousse le recouvre par endroit, surtout aux pieds des chênes. Mon hamac est bien amarré et je ne pense qu’à me sauver dans la lecture.  Le livre qui s’ouvre à moi est un appel, une magnifique voie nomade Heureux qui comme*. J’ai suivi Georgette et Émilie dans leurs jardins, je suis maintenant Clément qui trouve refuge dans les arbres ! Il a même baptisé son fidèle aulne, « Schiller » en raison de son allure, son spleen échevelé. Les arbres sont des paradis cachés. Reviens-y ! Quel bonheur !

Le livre qui s’ouvre à moi est un appel, une magnifique voie nomade Heureux qui comme*. J’ai suivi Georgette et Émilie dans leurs jardins, je suis maintenant Clément qui trouve refuge dans les arbres ! Il a même baptisé son fidèle aulne, « Schiller » en raison de son allure, son spleen échevelé. Les arbres sont des paradis cachés. Reviens-y ! Quel bonheur !