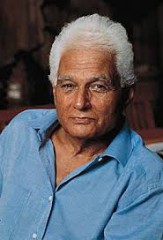

« Éloignez-vous de moi ! » (petit hommage à Jacques Derrida)

par Jean-Michel Olivier

J'ai rencontré Jacques Derrida en 1978, mais je le connaissais déjà grâce à ses livres qui jouaient aux confins de la philosophie, de la psychanalyse et de la littérature. La littérature surtout : son écriture si poétique, joueuse, riche en harmoniques.

J'ai rencontré Jacques Derrida en 1978, mais je le connaissais déjà grâce à ses livres qui jouaient aux confins de la philosophie, de la psychanalyse et de la littérature. La littérature surtout : son écriture si poétique, joueuse, riche en harmoniques.

Cette année-là, Derrida avait été invité par l'Université de Genève (le professeur de Muralt, je crois) à venir donner un séminaire de philosophie. Dans sa (fausse) candeur, le département de philo lui avait octroyé une minuscule salle de cours, rue Candolle. Quand il est arrivé, JD a dû se frayer un passage à travers une meute d'étudiants serrés comme des sardines, certains assis (les plus chanceux), les autres debout dans la salle, dans le couloir et dans les escaliers, jusqu'à la rue…

Le brave de Muralt était très étonné…

On dédoubla le cours et envoya alors notre visiting professor philosopher à l'École de Chimie, dans un laboratoire hérissé de tuyaux et de robinets. JD donna donc des cours de philosophie chimique (ou de chimie philosophique), ce qui l'amusa beaucoup…

Nous sympathisâmes. Les cours étaient bondés et passionnants. Ils se prolongeaient à une table du Landolt. Puis la soirée s'égrenait en promenades interminables à travers la ville. Nous finissions la nuit au Bagdad, une boîte interlope de la rue Neuve-du-Molard, à boire et à danser sur la musique orientale.

Après son dernier cours genevois, JD m'invita à venir suivre son séminaire à l'École Normal Supérieure de la rue d'Ulm. J'y allai tous les mercredi, en voiture bien sûr, et parquai mon épave presque devant la Sorbonne (heureuse époque!).

Je fus ravi de le revoir et JD, aussitôt, me demanda où je logeais. Nulle part. Je n'avais pas d'hôtel, pas d'adresse parisienne. Il me proposa alors de m'héberger rue des Feuillantines. Sa femme, Marguerite (les Marguerite jouent un rôle important dans ma vie), psychanalyste de son état, y avait son cabinet. Je pouvais y dormir à la condition expresse de quitter les lieux avant l'arrivée du premier patient. Sinon, catastrophe… Pendant deux ans, je dormis donc sur le divan où tant d'hommes et de femmes venaient raconter leurs angoisses. De ma vie, je n'ai jamais aussi bien dormi.

En décembre 1982, il fut emprisonné dans une prison de Prague,  où il allait participer à une soirée-débat avec Vaclav Havel. Grotesque mise en scène politique. Sur l'intervention de François Mitterrand, il fut vite libéré.

où il allait participer à une soirée-débat avec Vaclav Havel. Grotesque mise en scène politique. Sur l'intervention de François Mitterrand, il fut vite libéré.

J'ai revu JD plusieurs fois depuis cette époque de bohème. Il s'est toujours montré très attentif, curieux de ma « carrière », de mes idées, de mes désirs. Il m'a encouragé à écrire et m'a aidé à publier mes premiers textes (avec l'aide de Louis Aragon). En matière d'écriture, je lui dois beaucoup.

La dernière fois que je l'ai vu, c'était plusieurs années avant sa mort, dans son bureau de l'École des Hautes Etudes, il m'a pris dans ses bras, m'a demandé si j'écrivais toujours, si je lisais ses livres. Puis il m'a dit : « Éloignez-vous de moi. Oubliez tout ce que j'ai écrit. Ne pensez qu'à la langue. Votre langue. Suivez les mots de vos désirs. »

Comme je m'étonnais, il a repris : « Oui, pour écrire, il faut toujours prendre ses distances. Surtout par rapport aux livres qu'on aime. Continuez à écrire. C'est votre vie. Creusez les sillons de la langue. Votre langue. Et éloignez-vous de moi. »

Comme je m'étonnais, il a repris : « Oui, pour écrire, il faut toujours prendre ses distances. Surtout par rapport aux livres qu'on aime. Continuez à écrire. C'est votre vie. Creusez les sillons de la langue. Votre langue. Et éloignez-vous de moi. »

J'ai appris sa mort en octobre 2004, alors que je me trouvais dans les Cinque Terre avec ma femme et ma fille. L'année d'avant, j'avais perdu la vue comme lui, mon ami Jackie, l'avait perdu plusieurs fois. Nous avions tous les deux des rétines fragiles.

Pas un jour ne se passe sans que je repense à ses paroles.

Testament et oracle.

* On lira avec beaucoup de profit la belle biographie de Jacques Derrida par Benoît Peeters (Flammarion).

Né à Genève, il y a 300 cents ans, et mort en France, à Ermenonville, en 1778 (avec un passeport prussien !), Jean-Jacques Rousseau aura mené la vie d’un vagabond, tantôt adulé par les grands de ce monde et tantôt pourchassé pour ses idées progressistes. On se souvient que sa bonne ville natale, à l’exemple de Paris, a brûlé deux de ses livres, L’Émile

Né à Genève, il y a 300 cents ans, et mort en France, à Ermenonville, en 1778 (avec un passeport prussien !), Jean-Jacques Rousseau aura mené la vie d’un vagabond, tantôt adulé par les grands de ce monde et tantôt pourchassé pour ses idées progressistes. On se souvient que sa bonne ville natale, à l’exemple de Paris, a brûlé deux de ses livres, L’Émile Du bon, et même du très bon, comme le livre de Guillaume Chevevière, Rousseau, une histoire genevoise

Du bon, et même du très bon, comme le livre de Guillaume Chevevière, Rousseau, une histoire genevoise Un opéra plutôt moyen : JJR

Un opéra plutôt moyen : JJR Cette année aura été également celle de Jean Starobinski, écrivain et critique genevois qui vient de fêter ses 92 ans et de publier, coup sur coup, trois livres extraordinaires. L’un sur Rousseau*, le deuxième sur Diderot** et le dernier sur l’histoire de la mélancolie***. Que serait Jean-Jacques sans Staro, comme l’appelaient ses étudiants ? Le professeur genevois a contribué, comme nul autre, à faire (mieux) connaître, la pensée de Rousseau : l’importance du regard dans son œuvre, son désir constant de transparence, ses ruses pour séduire ses contemporains tout en les accusant, son tempérament mélancolique.

Cette année aura été également celle de Jean Starobinski, écrivain et critique genevois qui vient de fêter ses 92 ans et de publier, coup sur coup, trois livres extraordinaires. L’un sur Rousseau*, le deuxième sur Diderot** et le dernier sur l’histoire de la mélancolie***. Que serait Jean-Jacques sans Staro, comme l’appelaient ses étudiants ? Le professeur genevois a contribué, comme nul autre, à faire (mieux) connaître, la pensée de Rousseau : l’importance du regard dans son œuvre, son désir constant de transparence, ses ruses pour séduire ses contemporains tout en les accusant, son tempérament mélancolique.  Certains auteurs, à juste titre, se plaignent du silence qui entourent leurs livres. Rien n'est pire, en effet, que l'absence de critique. Qui signale quelquefois la censure ou l'autocensure (on ne parle pas d'un livre dérangeant), la paresse (ce livre est trop gros, trop complexe) ou le plus souvent l'indifférence.

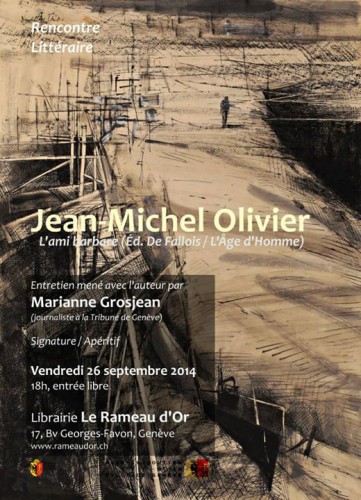

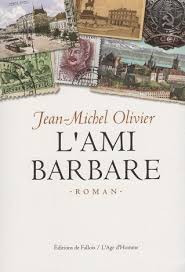

Certains auteurs, à juste titre, se plaignent du silence qui entourent leurs livres. Rien n'est pire, en effet, que l'absence de critique. Qui signale quelquefois la censure ou l'autocensure (on ne parle pas d'un livre dérangeant), la paresse (ce livre est trop gros, trop complexe) ou le plus souvent l'indifférence. Je recroisai cette dame, en 1990, à la sortie de La Mémoire engloutie (Mercure de France), un autre roman. Le livre était pansu (450 pages). Cela me valut le commentaire suivant : « C'est bien, mais c'est trop long ».

Je recroisai cette dame, en 1990, à la sortie de La Mémoire engloutie (Mercure de France), un autre roman. Le livre était pansu (450 pages). Cela me valut le commentaire suivant : « C'est bien, mais c'est trop long ».  En 94, je publiai Le Voyage en hiver, roman d'une centaine de pages, qui me valut la réflexion suivante : « C'est bien, mais c'est trop court. »

En 94, je publiai Le Voyage en hiver, roman d'une centaine de pages, qui me valut la réflexion suivante : « C'est bien, mais c'est trop court. » Enfin, en 2010, dans une émission littéraire mémorable (

Enfin, en 2010, dans une émission littéraire mémorable (

David Foenkinos (avec qui j’aurai le plaisir de dialoguer samedi 8 à 15 heures dans la grande salle du Casino). Et parmi les auteurs indigènes, il faut relever l’impressionnante cohorte des jeunes loups talentueux, tels qu’Antonio Albanese, Joël Dicker (dont l'épatant dernier roman* fait partie de la première liste du Goncourt), Sabine Dormond, Anne-Sylvie Sprenger ou encore Quentin Mouron. Quelle fougue ! Il y a bien longtemps que la littérature romande n’avait été aussi vivace et prometteuse !

David Foenkinos (avec qui j’aurai le plaisir de dialoguer samedi 8 à 15 heures dans la grande salle du Casino). Et parmi les auteurs indigènes, il faut relever l’impressionnante cohorte des jeunes loups talentueux, tels qu’Antonio Albanese, Joël Dicker (dont l'épatant dernier roman* fait partie de la première liste du Goncourt), Sabine Dormond, Anne-Sylvie Sprenger ou encore Quentin Mouron. Quelle fougue ! Il y a bien longtemps que la littérature romande n’avait été aussi vivace et prometteuse ! Cette année, l’invité d’honneur est la Wallonie-Bruxelles, qui enverra quelques-uns de ses meilleurs écrivains (dont Patrick Roegiers). Et la présidente d’honneur sera Nancy Huston, Canadienne installée à Paris, dont le dernier livre, Reflets dans un œil d’homme*,

Cette année, l’invité d’honneur est la Wallonie-Bruxelles, qui enverra quelques-uns de ses meilleurs écrivains (dont Patrick Roegiers). Et la présidente d’honneur sera Nancy Huston, Canadienne installée à Paris, dont le dernier livre, Reflets dans un œil d’homme*,

Un autre débat, passionnant, a tourné autour de l’éducation. Les idées défendues par Rousseau dans son Émile

Un autre débat, passionnant, a tourné autour de l’éducation. Les idées défendues par Rousseau dans son Émile Du nouveau à la Compagnie des Mots !

Du nouveau à la Compagnie des Mots !