Par Pierre Béguin

Il y a de ces associations d’idées! En sortant d’une représentation de la fameuse pièce d’Octave Mirbeau, Journal d’une femme de chambre, je tournais malgré moi dans ma tête cette phrase de Célestine prononcée en conclusion de sa longue expérience dans les maisons les plus huppées aux services des bourgeois «honnêtes» : «Si infâmes que soient les canailles, ils (sic) ne le sont jamais autant que les honnêtes gens!»

Et j’ai pensé alors au bail-in bancaire qui vient d’entrer en vigueur au 1 janvier 2016, en catimini bien sûr, sans information ni vote – mais si le vote servait à quelque chose, comme disait Coluche, il y a longtemps que le citoyen en serait privé. Qu’est-ce donc que le Bail-in, me direz-vous? Le bail-in c’est l’autorisation désormais parfaitement légale accordée aux banques – avant tout aux établissements certifiés too big to fail, c’est-à-dire reconnus d’importance systémique – d’amortir les créances non garanties d’un établissement défaillant et de les transformer en fonds propres. En d’autres termes, en cas de faillite d’une banque, les actionnaires d’abord, puis les créanciers et les épargnants devront assumer financièrement les pertes et procéder eux-mêmes à un sauvetage déclaré nécessaire pour la stabilité de l’Etat. En clair, on privatise le renflouement des banques mal gérées en s’emparant légalement de l’argent des épargnants. Banquiers incompétents, financiers sans scrupules, hommes d’affaires et politiciens véreux, tous ont maintenant sécurisé leur avenir par une directive européenne qui légalise le vol de l’épargne. E la nave va! Jusqu’au prochain naufrage dont on a déjà prévu le renflouement. Mais celui-là laissera le citoyen sans ressource. Que voulez-vous, mon bon Monsieur, les Etats sont exsangues, la pression fiscale a atteint ses limites, il faut d’une manière ou d’une autre alimenter un système qui nourrit bien ses décideurs – surtout ceux qui n’ont pas été élus – même s’il a par ailleurs largement fait la preuve de ses carences, pour ne pas dire de sa dangerosité!

Finie donc la garantie de l’Etat en cas de défaillance bancaire (le bail-out)! Traumatisés par la crise de 2008, par la faillite de Lehman Brothers et les sauvetages à coups de milliards de Goldman Sachs ou de l’UBS coulant sous le poids de leurs inconcevables subprimes et autres malversations, les Etats se désengagent et refilent le problème aux épargnants. Décidément, dans la finance comme dans la nature, il ne fait pas bon être au bout de la chaîne. Mais, me direz-vous, si le bail out consiste à octroyer à l’Etat la possibilité de prendre l’argent du contribuable pour renflouer une banque en difficulté, et le bail-in à permettre à ladite banque de puiser directement en toute légalité dans l’argent des épargnants, les deux cas de figure reviennent à un tour de passe-passe pour masquer un vol: in fine, c’est toujours le citoyen qui perd et les banquiers qui gagnent. Eh oui! Vous avez tout compris. En dépit de tous leurs efforts, les premiers s’appauvrissent; en dépit de – ou grâce à – leur incompétence, et malgré les malversations, les seconds s’enrichissent. Et c’est pour ça qu’en Suisse, par exemple, il y a un Parlement avec pleins d’élus provenant des conseils d’administration des milieux bancaires ou des compagnies d’assurances. Et même qu’au moment où il faut voter pour eux, on ne vous dit surtout pas qu’ils font partie de ces conseils d’administration. Ne nous étonnons pas en conséquence que les milieux bancaires (et ceux des assurances) parviennent à faire passer systématiquement par le canal politique des décisions parfaitement contraires aux intérêts du citoyen. En l’occurrence, dans le cas qui nous intéresse, la différence pour le citoyen c’est que, avec le bail-out, il pouvait toujours manifester a posteriori son mécontentement ou son désaccord jusque dans les urnes tout en conservant son compte en banque, alors qu’avec le bail-in, il se retrouve fauché tout en ayant absolument rien à dire…

Car les personnes présentes dans les bureaux de la Réserve fédérale à New York pendant ce fameux week-end de septembre 2008 qui a vu la faillite de Lehman Brothers n’ont pas oublié: il fallait trouver une autre solution à l’alternative entre faillite dévastatrice et sauvetage par l’Etat. Le bail-in s’est alors imposé au cœur des réformes post-crises. Et c’est la crise chypriote, en 2013, qui lui a servi de laboratoire: tous les dépôts supérieurs à 100 000 euros ont été taxés à hauteur de 47%, une logique confiscatoire alors sans base juridique qui s’identifiait de facto à du vol pur et simple. Mais la faillite bancaire fut évitée, et de Chypre, on n’en parle plus! Pour cause, trois ans plus tard nous voilà tous chypriotisés à l’insu de ce qui n’est même pas notre plein gré.

Certes, rétorquerez-vous, mais il y a depuis 2008 des soupapes de sécurité, les fameux stress-tests, les tests de sécurité bancaire. Sauf que, lorsque Chypre est entrée dans l’Union monétaire en 2008 précisément, ses banques ont passé les stress-tests les doigts dans le nez. Et encore en 2010 et en 2011: comptes certifiés par les plus grands cabinets comme Ernst & Young ou PricewaterhouseCoopers (qui avaient déjà, je crois, certifié à Genève les comptes de la banque cantonale juste avant sa faillite). C’est vous dire! Oui! C’est vous dire qu’en matière de finance plus qu’ailleurs, faire confiance c’est déjà mourir un peu…

Quand le bail-in est-il «actionnable»? Lorsque la survie de la banque n’est plus garantie (ce qui laisse une marge d’interprétation qui, personnellement, me fait un peu peur) mais au plus tard lorsque le ratio de fonds propres descend en dessous de 5%. Bigre! Au prochain Jérôme kerviel, on est morts! Outre que la légalisation du bail-in bafoue les règles élémentaires du droit de propriété (une dérive dénoncée récemment par… Wladimir Poutine lui-même), ce qui est insupportable, c’est qu’il revient à donner, sous caution juridique, une immunité financière et politique, comme d’autres bénéficient déjà de l’immunité diplomatique, à une caste privilégiée dont on a pu mesurer cette dernière décennie toute l’étendue de l’irresponsabilité, de l’incompétence, voire de la malhonnêteté. Et quand on bénéficie d’une telle immunité, nul besoin de faire son examen de conscience ou son autocritique. Pas davantage d’ailleurs qu’il n’est besoin d’être intelligent. On peut donc sans risque pronostiquer la prochaine crise bancaire et le vol des économies des petits épargnants qui n’ont pas, contrairement aux multinationales, la possibilité d’aller enterrer leur argent sous les tropiques de quelque paradis fiscal. Et je ne donne plus longue vie, maintenant que le bail-in est légalisé, à la garantie de CHF 100 000.- accordée par l’Etat à l’épargnant. De toute façon, aucun pays, à part peut-être la Suisse qui ne le fera pas, ne pourrait étendre cette caution à l’ensemble de ses épargnants…

Puisque les paradis fiscaux lui sont fermés, me direz-vous, le petit épargnant peut toujours enterrer ses économies dans son jardin (s’il en a un) ou les placer dans un coffre (une pratique de plus en plus répandue). Déjà qu’il faut pratiquement payer pour s’en déposséder sur un compte qui appartient désormais à la banque, pourquoi ne pas boycotter les dépôts bancaires et recourir aux bonnes vieilles méthodes ancestrales: l’incontournable cachette aux «sequins»? Eh! Cela aussi «ils» l’ont prévu. La parade est en préparation: on parle de supprimer concrètement billets et monnaie pour rendre l’argent purement virtuel. Adieu coffre, cachette, bas de laine et fric au noir! Et le E banking, à quoi croyez-vous que ça sert si ce n’est à nous rendre dépendant des banques? La révolution FINTECH (contraction de finance et technologie) n’a pas fini de surprendre… en mal. En résumé, nous serons complètement sous le joug d’établissements bancaires qui se sont déjà légalement approprié notre argent bientôt géré par des robots. Alors nos «sequins», aussi planqués soient-ils, n’auront pas plus de valeur qu’un rouge liard, si ce n’est en tant qu’objet de collection.

2016, sans tambours ni trompettes, dans l’indifférence la plus complète, marque l’avènement d’une ère nouvelle: dorénavant, plus personne n’est propriétaire de son épargne et des économies légitimement mises de côté après une vie de labeur. Finie l’indépendance, la liberté qu’octroie l’épargne à son détenteur! Avec la bénédiction de l’Etat, sous couvert de légalité, la dictature financière avance ses derniers pions. Elle sera bientôt totale... Avec tous les moyens de surveillance dont le citoyen est déjà l’objet à son insu, le tableau est complet. Orwell, à côté, c’est de la roupie de sansonnet.

Bienvenue dans le futur!

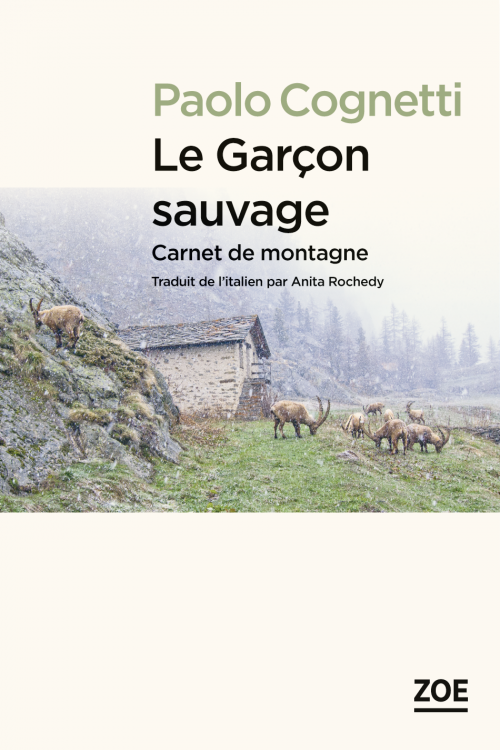

Tous ceux qui s'intéressent à la montagne (c'est mon cas) ne peuvent qu'être intéressés par le livre de Paolo Cognetti, Le Garçon sauvage.

Tous ceux qui s'intéressent à la montagne (c'est mon cas) ne peuvent qu'être intéressés par le livre de Paolo Cognetti, Le Garçon sauvage. Eugène se tient au courant des mythologies urbaines. Son dernier livre convoque les images du monde, celles que nous apportent le cinéma, la littérature et les journaux. C'est une plongée roborative dans les imaginaires de notre époque.

Eugène se tient au courant des mythologies urbaines. Son dernier livre convoque les images du monde, celles que nous apportent le cinéma, la littérature et les journaux. C'est une plongée roborative dans les imaginaires de notre époque.