Z'avez dit minimalisme

par antonin moeri

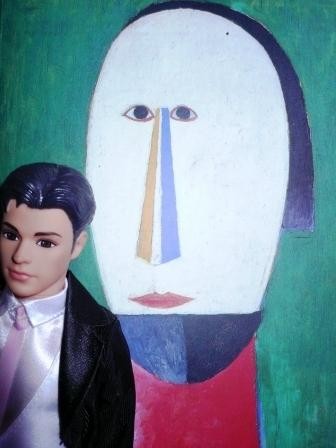

Lors d’une promenade dans l’Est vaudois en compagnie de Valère, un psychanalyste qui aime Malevitch, Le Corbusier, Adolf Loos, et qui possède un dessin de Hopper, nous avons parlé littérature. Je lui ai dit combien j’aimais les romans de Kundera et ceux de Kafka. Il m’a dit qu’il était en train de lire les premières nouvelles d’Hemingway et que l’une d’elle l’avait particulièrement frappé: «Un chat sous la pluie».

Une station balnéaire en Italie. Un hôtel fréquenté par des peintres. La pluie tombe sur les palmiers. Une Américaine regarde par la fenêtre de sa chambre. Elle voit un chat qui s’abrite sous une table. Elle désire avoir ce chat près d’elle. «Il ne faut pas vous faire mouiller», lui dit une femme de chambre en ouvrant un parapluie. Mais sous la table, le chat n’y est plus. «L’as-tu trouvé?» demande le mari plongé dans un livre. Elle se regarde dans un miroir. Elle dit qu’elle aimerait laisser pousser ses cheveux. Elle en a marre d’avoir l’air d’un garçon. «Je les aime bien comme ça, dit le mari, tu es rudement jolie». Elle veut avoir un gros chignon et un minet sur les genoux, elle veut qu’on allume des bougies à table, elle veut de nouvelles robes. «Oh! tais-toi et prends un bouquin!» dit Georges qui se remet à lire. «Je veux un chat tout de suite!» On frappe à la porte. La femme de chambre serre dans ses bras un gros chat gris. «Le padrone m’a demandé d’apporter ceci pour la signora».

«J’ai souvent entendu parler d’écriture minimaliste à propos d’Hemingway», me dit Valère dans un sous-bois où nous avions perdu la trace du chemin. «Je sais que son but, en écrivant, était d’éliminer le superflu pour ne révéler que ce qui est nécessaire à produire un impact émotionnel sur le lecteur. Alors, cher ami, si des phrases brèves, une syntaxe rudimentaire, une situation ordinaire, un vocabulaire et une intrigue simples caractérisent ce qu’on appelle le minimalisme, l’écriture de «Un chat sous la pluie» est minimaliste. Mais ce qui compte dans cette nouvelle, poursuivit-il alors que la trace du chemin avait été retrouvée, c’est la partie immergée du texte, ce qu’on nous donne à imaginer: une femme doit offrir à son mari l’image que celui-ci exige d’elle. Elle en a marre de suivre comme un caniche ce bonhomme qui lit des livres et s’offre du bon temps dans une station balnéaire prisée par les artistes, elle veut affirmer sa propre identité en laissant pousser ses cheveux, en achetant de nouvelles robes, en caressant un chat qui ronronne sur ses genoux. Or, quand l’un de ses désirs est comblé par une femme de chambre et un padrone attentifs au moindre besoin des clients, le lecteur se demande comment réagira Georges qui eût préféré que sa femme lût un livre. Le lecteur est amené à percevoir les choses plus qu’il ne les comprend. C’est, je crois, ce que visait Hemingway en développant ce style télégraphique qui a fait son succès.»

E.Hemingway: Nouvelles complètes, Quarto, 2004

par Jean-Michel Olivier

par Jean-Michel Olivier