Par Pierre Béguin

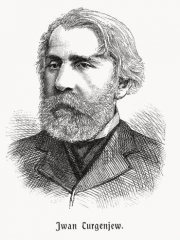

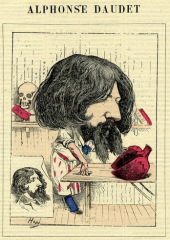

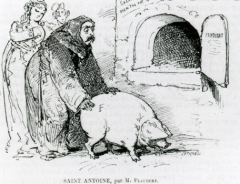

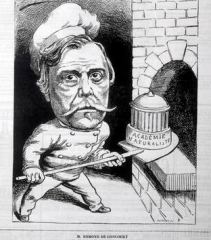

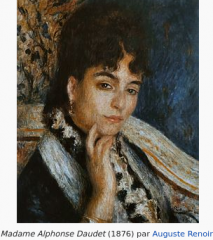

C’est le 14 avril 1874, sous l’impulsion de Flaubert semble-t-il, qu’eut lieu «officiellement», à l'auberge Riche à Paris, le premier Dîner des auteurs sifflés, regroupant une fois le mois, dans des restaurants variés, la Société des cinq, à savoir Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt, Émile Zola, Alphonse Daudet et Ivan Tourgueniev. On y parlait souvent Art et Littérature, sans négliger, dans la future tradition «radio vipère», les habituels potins et médisances sur les «confrères». Toutefois, repas d’hommes oblige, le sexe s’invitait parfois spontanément à table.

C’est le 14 avril 1874, sous l’impulsion de Flaubert semble-t-il, qu’eut lieu «officiellement», à l'auberge Riche à Paris, le premier Dîner des auteurs sifflés, regroupant une fois le mois, dans des restaurants variés, la Société des cinq, à savoir Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt, Émile Zola, Alphonse Daudet et Ivan Tourgueniev. On y parlait souvent Art et Littérature, sans négliger, dans la future tradition «radio vipère», les habituels potins et médisances sur les «confrères». Toutefois, repas d’hommes oblige, le sexe s’invitait parfois spontanément à table.

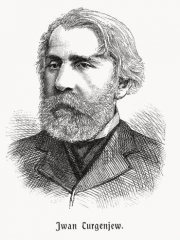

Ainsi, ce vendredi 5 mai 1876, nos cinq célébrités des lettres se retrouvent pour manger une bouillabaisse dans une taverne derrière l’Opéra-Comique. On est, ce soir, causeur, verveux, expansif, en veine de confidences intimes. C’est Tourgueniev qui ouvre les feux:

«... Je me trouvais à Lucerne, regardant du haut du pont, près d’une femme accoudée à côté de moi sur le parapet, des canards qui ont une tache en forme d’amande sur la tête. La soirée était magnifique. Nous nous mîmes à causer, puis à nous promener. Et en nous promenant, nous entrâmes dans le cimetière. Flaubert, vous connaissez le cimetière? Je ne me rappelle pas en ma vie avoir été plus amoureux, plus excité, plus pressant. La femme se coucha sur une grande tombe et, en se couchant, releva sous elle sa robe et ses jupons, de manière que les fesses touchaient la pierre. Je me jetai sur elle complètement fou; et dans ma précipitation et ma maladresse, ma verge se prenait dans des touffes d’herbes pleines de gravier et s’en détortillait. J’éprouvai dans ce coït la plus grande jouissance que j’aie jamais éprouvée...

«... Je me trouvais à Lucerne, regardant du haut du pont, près d’une femme accoudée à côté de moi sur le parapet, des canards qui ont une tache en forme d’amande sur la tête. La soirée était magnifique. Nous nous mîmes à causer, puis à nous promener. Et en nous promenant, nous entrâmes dans le cimetière. Flaubert, vous connaissez le cimetière? Je ne me rappelle pas en ma vie avoir été plus amoureux, plus excité, plus pressant. La femme se coucha sur une grande tombe et, en se couchant, releva sous elle sa robe et ses jupons, de manière que les fesses touchaient la pierre. Je me jetai sur elle complètement fou; et dans ma précipitation et ma maladresse, ma verge se prenait dans des touffes d’herbes pleines de gravier et s’en détortillait. J’éprouvai dans ce coït la plus grande jouissance que j’aie jamais éprouvée...

- Moi, interrompit Zola, une enfance pervertie, dans un mauvais collège de province. Oui, une enfance pourrie!… J’ai fait minette à la femme avec laquelle j’ai perdu mon pucelage, avant de la baiser… Non, non, je vous le dis, je n’ai aucun sens moral. J’ai couché avec les femmes de mes meilleurs amis. Positivement, en amour, je n’ai aucun sens moral…

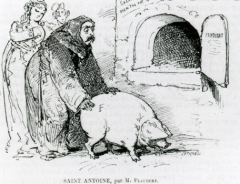

- Tout ça, s’écrie Flaubert, qu’est-ce que c’est auprès de ceci – et son coude se sert contre sa poitrine – auprès d’un bras de femme aimée, qu’on presse une seconde contre son cœur en la menant à table?

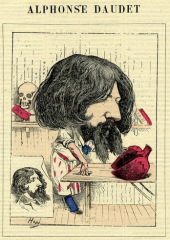

- Oh! Ah! merde! fait Daudet qui se tortille sur sa chaise et crispe ses mains nerveuses au-dessus de sa tête. Ça n’est pas mon genre… Vous ne pouvez vous faire une idée de mon individu… Il me faut pour jouir, contre ma chair, la chair de deux femmes, l’une que je manie et l’autre qui mange le derrière de celle que je tripote…

- Mais Daudet, je suis aussi un cochon, dit naïvement Flaubert.

- Laissez donc, vous êtes un cynique avec les hommes et un sentimental avec les femmes.

- Ma foi, c’est vrai, fait en riant Flaubert, même avec les femmes de bordel, que j’appelle mon petit ange.

- C’est fou, mais c’est comme ça, reprend Daudet en s’animant, il me faut un débondement de mots sales, orduriers: "Viens que je t’encule!" Et ne vous y trompez pas, avec les femmes honnêtes!… Et les tempes pâles, la femme honnête se retourne pour vous dire: "Nom de Dieu, que je suis bien enculée!" Oui, oui, parfaitement, en amour les femmes sont reconnaissantes de leur avilissement.

- C’est curieux, laisse échapper Tourgueniev, écoutant avec des yeux effarés et presque inquiets la confession de Daudet, c’est curieux, moi je n’aborde la femme qu’avec un sentiment de respect, d’émotion et de surprise de mon bonheur.

- Toutes les femmes que j’ai eues, reprend Daudet, je les ai eues à ma première rencontre et en leur disant des choses indécentes, énormes, dégoûtantes, priapiques. Remarquez bien que je ne vous dis pas que je n’ai pas fait des fours… Mais j’en ai eu ainsi des masses et les ai toutes traitées en putains.

- Vous n’avez pas connu de femmes russes?

- Non.

- Tant pis. Cela aurait eu un intérêt pour vous, dit Tourgueniev. La femme russe, voyons, comment vous la définir? C’est un mélange de simplicité, de tendresse et de dépravation inconsciente.

- Dans la haute Égypte – c’est la voix de Flaubert qu’on entend maintenant –, par la nuit noire comme un four, entre des maisons basses, au milieu de l’aboiement des chiens qui veulent vous dévorer, on vous mène à une hutte haute comme un jeune homme de dix-sept ans. Là-dedans, tout au fond, on trouve couchée par terre une femme en chemise, dont le corps est entouré sept ou huit fois d’une grande chaîne d’or, une femme qui a les fesses froides comme de la glace et l’intérieur du corps comme un brasier. Alors, avec cette femme qui reste immobile dans le plaisir, on éprouve, voyez-vous, des jouissances infinies, des jouissances…

- Dans la haute Égypte – c’est la voix de Flaubert qu’on entend maintenant –, par la nuit noire comme un four, entre des maisons basses, au milieu de l’aboiement des chiens qui veulent vous dévorer, on vous mène à une hutte haute comme un jeune homme de dix-sept ans. Là-dedans, tout au fond, on trouve couchée par terre une femme en chemise, dont le corps est entouré sept ou huit fois d’une grande chaîne d’or, une femme qui a les fesses froides comme de la glace et l’intérieur du corps comme un brasier. Alors, avec cette femme qui reste immobile dans le plaisir, on éprouve, voyez-vous, des jouissances infinies, des jouissances…

- Allons, Flaubert, c’est de la littérature, çà!»

Et nos cinq écrivains, la soirée durant, de continuer ainsi à s’échauffer les sangs en épuisant leur bouillabaisse…

Et nos cinq écrivains, la soirée durant, de continuer ainsi à s’échauffer les sangs en épuisant leur bouillabaisse…

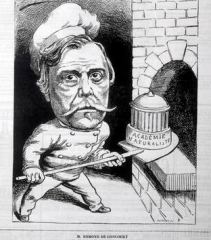

Edmond de Goncourt, qui rapporte cette anecdote dans son journal, dresse en ces mots le bilan de ces confidences intimes:

«Résumons.

Tourgueniev est un cochon dont la cochonnerie est teintée de sentimentalisme.

Zola est un cochon, grossier et brute, dont la cochonnerie se dépense maintenant tout entière dans la copie.

Daudet est un cochon maladif, avec les foucades d’un cerveau chez lequel, un jour, pourrait bien entrer la folie.

Flaubert est un faux cochon, se disant cochon et affectant de l’être, pour être à la hauteur des cochons vrais et sincères qui sont ses amis.

Et moi, je suis un cochon intermittent, avec des crises de salauderie qui ont l’exaspération d’une chair mordue par l’animalcule spermatique.»

Cochon sentimental, cochon grossier, cochon maladif, faux cochon ou cochon intermittent, tous des cochons! Encore heureux pour leurs chers attributs virils, spécialement ceux de Zola et Daudet, qu’en cette seconde moitié de XIXe siècle le mouvement «balance ton porc» n’existe pas! On n’ose imaginer quel traitement leur eût été réservé, si ce n’est le supplice d’Abélard...

Il est vrai que Daudet fut fort judicieusement puni de fréquenter assidûment les dames de l’entourage de l’impératrice Eugénie: une affection syphilitique très grave qui engendra une ataxie locomotrice l’obligeant à marcher avec des béquilles. Bien fait! Quant à Zola, à se prendre pour Victor Hugo et se mouiller en politique, il en mourut (accidentellement?) asphyxié. Bien fait aussi! Même sa femme Alexandrine trouvait ses livres «cochons», c’est du moins ce que lui faisait dire Henri Guillemin – lors d’une conférence au CERN à laquelle, adolescent, j’ai assisté – après la lecture de Nana: «Mimile! Il est cochon, ton roman!» Et je vois, et j’entends encore Guillemin prononcer ces mots d’un petit air… cochon

Pour les hommes, justice est donc faite! Pour leurs œuvres, il n’est pas trop tard. Il est à espérer que les néoféministes, à commencer par celles qui règnent dans les facultés des Lettres, département «littérature genre», ne manqueront pas de réagir vertement à ces outrances cisgenres par quelques autodafés bien mérités, pour le moins par des anathèmes légitimes, des statues déboulonnées, des rues rebaptisées - Que toutes les rues Alphonse Daudet soient renommées "Rue Julia Daudet"! - , des titres de romans remaniés, des livres entiers réécrits à l’aune du politiquement correct.

En effet, sachant qu’ils sont les produits d’un cochon maladif et pervers, comment pourrait-on encore lire Le petit Chose ou Tartarin de Tarascon?! Comment pourrions-nous laisser nos enfants s’effrayer ou s’émouvoir aux Lettres de mon Moulin?! Au feu, La chèvre de Monsieur Seguin, le Curé de Cucugnan, Les Trois Messes basses, L’Arlésienne, L’Élixir du Révérend père Gaucher!

En effet, sachant qu’ils sont les produits d’un cochon maladif et pervers, comment pourrait-on encore lire Le petit Chose ou Tartarin de Tarascon?! Comment pourrions-nous laisser nos enfants s’effrayer ou s’émouvoir aux Lettres de mon Moulin?! Au feu, La chèvre de Monsieur Seguin, le Curé de Cucugnan, Les Trois Messes basses, L’Arlésienne, L’Élixir du Révérend père Gaucher!

On attend donc impatiemment que la Bien-pensance statue sur leur sort. En vérité, je vous le dis, il en va de la moralisation absolue, de la purification même de l’espace public et privé...

Dans les livres de Metin Arditi, le père brille souvent par son absence. Une absence centrale, fondatrice, essentielle. Et tout s'organise, dirait-on, autour de cette figure absente, quelquefois idéalisée ou fantasmée. On se rappelle le beau Loin des bras (2009) (qui initiait le thème de l'enfant mis en pension, loin des siens), Le Turquetto (2011) et, plus récemment, Mon père sur mes épaules (2017).

Dans les livres de Metin Arditi, le père brille souvent par son absence. Une absence centrale, fondatrice, essentielle. Et tout s'organise, dirait-on, autour de cette figure absente, quelquefois idéalisée ou fantasmée. On se rappelle le beau Loin des bras (2009) (qui initiait le thème de l'enfant mis en pension, loin des siens), Le Turquetto (2011) et, plus récemment, Mon père sur mes épaules (2017).  Le roman commence à Vérone en juillet 1978. Renato, le personnage principal, a sept ans. C'est l'image même de l'innocence et de la beauté. Il est le fils d'un homme qui a fait fortune dans le commerce des glaces (i gelati), Francesco Barro, et se trouve, pour cette raison (absurde) en tête de liste des cibles privilégiées des Brigadistes. Il sera enlevé, puis relâché contre rançon, mais tellement affecté par son enlèvement qu'il finira par se jeter du haut d'un pont sur l'Adige…

Le roman commence à Vérone en juillet 1978. Renato, le personnage principal, a sept ans. C'est l'image même de l'innocence et de la beauté. Il est le fils d'un homme qui a fait fortune dans le commerce des glaces (i gelati), Francesco Barro, et se trouve, pour cette raison (absurde) en tête de liste des cibles privilégiées des Brigadistes. Il sera enlevé, puis relâché contre rançon, mais tellement affecté par son enlèvement qu'il finira par se jeter du haut d'un pont sur l'Adige… C'est l'amorce de ce roman vif et brillant qui, bien vite, retournera en Suisse, puisque Renato sera mis en pension dans un internat sur la côte vaudoise, près de Lutry. C'est là que Renato va faire la connaissance de Paolo Mantegazza, son professeur de théâtre, avec qui il va se lier et qui deviendra, à sa manière, un second père — un père de substitution.

C'est l'amorce de ce roman vif et brillant qui, bien vite, retournera en Suisse, puisque Renato sera mis en pension dans un internat sur la côte vaudoise, près de Lutry. C'est là que Renato va faire la connaissance de Paolo Mantegazza, son professeur de théâtre, avec qui il va se lier et qui deviendra, à sa manière, un second père — un père de substitution. Ce pourrait être l'arrêt de mort du livre et sa conclusion : la mise au point d'une vengeance implacable de la part de Renato, floué et malheureux. Mais le roman se poursuit. La pièce de théâtre que préparent les pensionnaires — À chacun sa vérité, écrite en 1917 par Luigi Pirandello, et montée à Genève par Claude Stratz à la Comédie — est jouée, comme si de rien n'était. Et remporte un triomphe.

Ce pourrait être l'arrêt de mort du livre et sa conclusion : la mise au point d'une vengeance implacable de la part de Renato, floué et malheureux. Mais le roman se poursuit. La pièce de théâtre que préparent les pensionnaires — À chacun sa vérité, écrite en 1917 par Luigi Pirandello, et montée à Genève par Claude Stratz à la Comédie — est jouée, comme si de rien n'était. Et remporte un triomphe. Roman ou récit de vie ? Le doute subsiste jusqu'à la fin du livre qui raconte, en 15 brefs chapitres, la descente aux enfers, puis la longue quête de lumière du narrateur. Cela s'appelle Le Fossé*. Son auteur, Hervé Lochmatter, a longtemps œuvré dans le domaine culturel, écrit des pièces de théâtre et organisé des rencontres et des événements.

Roman ou récit de vie ? Le doute subsiste jusqu'à la fin du livre qui raconte, en 15 brefs chapitres, la descente aux enfers, puis la longue quête de lumière du narrateur. Cela s'appelle Le Fossé*. Son auteur, Hervé Lochmatter, a longtemps œuvré dans le domaine culturel, écrit des pièces de théâtre et organisé des rencontres et des événements.  Le problème, avec les fonds de tiroir, c'est qu'ils sont rarement publiés du vivant de l'écrivain. Et pour cause! L'auteur avait ses raisons. C'est le cas de Guerre*, premier volet d'une trilogie écrite entre 1932 et 1934, que Gallimard publie ces jours-ci. Les deux autres volets, plus importants, seront publiés en septembre et au début de l'année prochaine.

Le problème, avec les fonds de tiroir, c'est qu'ils sont rarement publiés du vivant de l'écrivain. Et pour cause! L'auteur avait ses raisons. C'est le cas de Guerre*, premier volet d'une trilogie écrite entre 1932 et 1934, que Gallimard publie ces jours-ci. Les deux autres volets, plus importants, seront publiés en septembre et au début de l'année prochaine. Dès la première page, à chaque ligne, on retrouve Céline. Son souffle. Son style, Sa musique incomparable, faite d'argot, de violence, de crudité et de haine. Car Ferdinand n'aime pas grand-monde. Déjà, après la grande boucherie de 14-18, un dégoût viscéral de l'humanité. Céline transpire à chaque page. mais on se dit que s'il avait retravaillé le texte, s'il l'avait condensé, peaufiné, Guerre serait encore plus fort. Et pourrait égaler ce chef-d'œuvre que constitue Mort à crédit (1936). Mais Guerre est resté au fond d'un tiroir…

Dès la première page, à chaque ligne, on retrouve Céline. Son souffle. Son style, Sa musique incomparable, faite d'argot, de violence, de crudité et de haine. Car Ferdinand n'aime pas grand-monde. Déjà, après la grande boucherie de 14-18, un dégoût viscéral de l'humanité. Céline transpire à chaque page. mais on se dit que s'il avait retravaillé le texte, s'il l'avait condensé, peaufiné, Guerre serait encore plus fort. Et pourrait égaler ce chef-d'œuvre que constitue Mort à crédit (1936). Mais Guerre est resté au fond d'un tiroir… Vague noire*, le dernier livre de Roland de Muralt (né en 1947) s'inscrit dans le sillage des Petits Traités de Pascal Quignard. Trois destinées tragiques, magnifiquement restituées, se suivent à travers le temps, sans autre lien apparent que la folie et la mélancolie.

Vague noire*, le dernier livre de Roland de Muralt (né en 1947) s'inscrit dans le sillage des Petits Traités de Pascal Quignard. Trois destinées tragiques, magnifiquement restituées, se suivent à travers le temps, sans autre lien apparent que la folie et la mélancolie.  D'une écriture finement ciselée, parfois à la limite de la préciosité, de Muralt se laisse porter par les vagues noires de la mélancolie, que chaque langue essaie de nommer à sa manière (spleen, saudade, blues, cafard), mais qui forme peut-être le ferment secret de toute création. La mélancolie, ici, est liée au silence, à la solitude, et bientôt à la folie. Mais ce silence est extraordinairement bruyant, et habité : « Ne demeure plus que ce silence inapaisant qu'il connaît bien, c'est-à-dire pour lui des voix effroyables dont il ne sait pas toujours d'où elles viennent, des voix gralleuses, des voix tempétantes dans un monde vide comme un gouffre. »

D'une écriture finement ciselée, parfois à la limite de la préciosité, de Muralt se laisse porter par les vagues noires de la mélancolie, que chaque langue essaie de nommer à sa manière (spleen, saudade, blues, cafard), mais qui forme peut-être le ferment secret de toute création. La mélancolie, ici, est liée au silence, à la solitude, et bientôt à la folie. Mais ce silence est extraordinairement bruyant, et habité : « Ne demeure plus que ce silence inapaisant qu'il connaît bien, c'est-à-dire pour lui des voix effroyables dont il ne sait pas toujours d'où elles viennent, des voix gralleuses, des voix tempétantes dans un monde vide comme un gouffre. »

C’est le 14 avril 1874, sous l’impulsion de Flaubert semble-t-il, qu’eut lieu «officiellement», à l'auberge Riche à Paris, le premier Dîner des auteurs sifflés,

C’est le 14 avril 1874, sous l’impulsion de Flaubert semble-t-il, qu’eut lieu «officiellement», à l'auberge Riche à Paris, le premier Dîner des auteurs sifflés,  «... Je me trouvais à Lucerne, regardant du haut du pont, près d’une femme accoudée à côté de moi sur le parapet, des canards qui ont une tache en forme d’amande sur la tête. La soirée était magnifique. Nous nous mîmes à causer, puis à nous promener. Et en nous promenant, nous entrâmes dans le cimetière. Flaubert, vous connaissez le cimetière? Je ne me rappelle pas en ma vie avoir été plus amoureux, plus excité, plus pressant. La femme se coucha sur une grande tombe et, en se couchant, releva sous elle sa robe et ses jupons, de manière que les fesses touchaient la pierre. Je me jetai sur elle complètement fou; et dans ma précipitation et ma maladresse, ma verge se prenait dans des touffes d’herbes pleines de gravier et s’en détortillait. J’éprouvai dans ce coït la plus grande jouissance que j’aie jamais éprouvée...

«... Je me trouvais à Lucerne, regardant du haut du pont, près d’une femme accoudée à côté de moi sur le parapet, des canards qui ont une tache en forme d’amande sur la tête. La soirée était magnifique. Nous nous mîmes à causer, puis à nous promener. Et en nous promenant, nous entrâmes dans le cimetière. Flaubert, vous connaissez le cimetière? Je ne me rappelle pas en ma vie avoir été plus amoureux, plus excité, plus pressant. La femme se coucha sur une grande tombe et, en se couchant, releva sous elle sa robe et ses jupons, de manière que les fesses touchaient la pierre. Je me jetai sur elle complètement fou; et dans ma précipitation et ma maladresse, ma verge se prenait dans des touffes d’herbes pleines de gravier et s’en détortillait. J’éprouvai dans ce coït la plus grande jouissance que j’aie jamais éprouvée...

- Dans la haute

- Dans la haute  Et nos cinq écrivains, la soirée durant, de continuer ainsi à s’échauffer les sangs en épuisant leur bouillabaisse…

Et nos cinq écrivains, la soirée durant, de continuer ainsi à s’échauffer les sangs en épuisant leur bouillabaisse…

En effet,

En effet,