C. - F. comme Charles-François (06/10/2013)

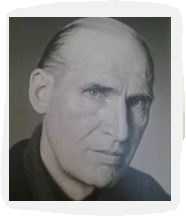

Par Pierre Béguin

Aucun lien pourtant entre ces deux «affaires». Avec Landry, on évolue dans l’univers familier du canton de Vaud et l’intrigue est aussi simple qu’universelle: la Fatalité – et le sentiment d’injustice qui lui est souvent consubstantiel – mais une fatalité essentiellement sociale, produit d’un monde clos où le notable a tous pouvoirs, Et l’auteur de se livrer à une féroce critique d’un ordre immuablement établi pour le seul intérêt du plus fort, un ordre où dogme religieux, respect, clichés et dictons sont les gardes-chiourmes de l’autorité au mépris de toute justice et souvent aux dépens du plus faible, du plus pauvre, du plus sincère.

La vie d’Henri Froment, dit «Riquet», prend son cour tragique à huit ans par un coup de malchance type: il est au mauvais endroit au mauvais moment. Alors qu’il capture des grillons dans une boîte d’allumettes vide, il reste fasciné devant la beauté des flammes qui ravagent la ferme du Syndic. Pire, il a croisé sur les lieux Monsieur Armand, l’adversaire politique du Maire, et accessoirement – le lecteur le devine aisément – l’incendiaire de la ferme. L’enfant devient un coupable d’autant plus idéal qu’il ne peut se défendre, le machiavélique Monsieur Armand, bourreau aux allures d’ange, faisant le reste, lui qui a naturellement pris la succession du syndic déchu et qui n’aura de cesse d’attiser, avec les apparences du bon protecteur, la culpabilité de celui qui pourrait le confondre.

L’intérêt de l’intrigue, dont l’issue ne fait aucun doute dès le début, vient de la perversité des rapports entre les deux personnages, et la perversité vient de la connaissance que ces personnages ont de la vérité des faits: Armand sait que Riquet sait, et Riquet sait qu’Armand sait qu’il sait. Et comme le lecteur lui aussi sait qu’Armand sait que Riquet sait et que Riquet sait qu’Armand sait qu’il sait (vous suivez?), on se retrouve tous plongés dans la face sombre et ambiguë des rapports bourreau-victime.

Il vient aussi de la description féroces des tares humaines, où la bêtise, l’ignorance, la lâcheté, l’opportunisme – tout ce qui compose l’hommage des médiocres – finit immanquablement couché aux pieds de la fatuité et de l’autorité (le portrait du psychologue parisien qui donne la caution scientifique au supposé geste de Riquet, sans même chercher à savoir s’il l’a réellement commis, en est l’exemple le plus frappant).

Il vient surtout de cette question récurrente dans le texte – et qui nous obsède tous – des relations entre le caractère d’un homme et la forme de son propre destin, dont dépendent ontologiquement les notions de Justice et d’Injustice. «Le caractère c’est le destin» prétendait Novalis. Le destin de Riquet, malgré l’acharnement d’Armand et le poids d’une société faite pour le riche aux dépens du pauvre, n’échappe pas tout à fait à cette vérité, tant on a par instants l’impression qu’il pourrait se soustraire à la fatalité que le cacique du village fait peser sur lui. Quel sentiment pervers l’en empêche alors? Quelle direction pourrait-il donner à son existence hors de la persécution qui lui a donné sens? Livrée à la seule logique de l’injustice sociale, l’intrigue eût vite perdu de son intérêt sans cette ambiguïté, par ailleurs (et c’est là une petite faiblesse du livre) insuffisamment développée à mon goût.

Quiconque se met à considérer la forme d’une destinée doit admettre que les événements qui la composent sont à la fois nécessaires et contingents, qu’on est en même temps libres et déterminés, qu’on vit dans un monde de spéculations, de «si» et de «peut-être» où le hasard, la nécessité, l’ignorance et le choix s’entremêlent. Au final, ce qui peut apparaître comme un chemin relativement droit n’est rien d’autres qu’une complexe série de carrefours. Un peu comme ces incessants détours, ces sentiers tortueux que prend Riquet – métaphores de son propre destin – afin d’échapper à une fatalité qu’il contribue par là-même à façonner pour son seul malheur, lui qui revient finalement, alors que rien ne l’y obligeait, sur les lieux où règne son persécuteur («On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu’on prend pour l’éviter» écrivait La Fontaine dans L’Horoscope).

C’est précisément sur un de ces sentiers que le lecteur fait la connaissance, au début du roman, d’Henri Froment adulte, en route, par le chemin des écoliers, vers une mort annoncée depuis une enfance qui surgit au gré des chapitres pour éclairer un présent aux accents universels et tragiques...

C.– F. Landry, L’Affaire Henri Froment, camPoche, 2012

08:37 | Lien permanent | Commentaires (0)